窯洞:黃土高坡上的穴居風景

日期:2016/12/14 17:43:27 編輯:古建園林

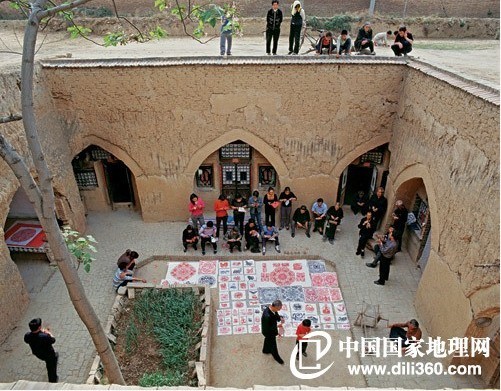

地下庭院賞藝術:這是位於豫西黃土高原的地坑院,也稱北方“地下四合院”。它的開挖方式是先在平地上開挖出數十平方米、深度達十來米的大坑,然後沿著坑壁開挖窯洞。主臥、次臥、廚房、儲藏室一應俱全。跟陝西黃土高原的窯洞相比,這類窯洞民居更規整,院子裡也有較大的活動空間。

窯洞:黃土高坡上的穴居風景

行走在溝壑縱橫、墚峁交織的黃土高原上,視野中經常會出現與黃土渾然一色的窯洞,這種千百年來延續下來的民居景觀,是依托黃土高原生成的特殊建築。

廣袤的黃土高原,是中國的四大高原之一,它西倚青藏高原,東臨華北平原,北接內蒙古高原,南連秦巴山地,地跨甘肅、陝西、山西、河南等省,海拔高度在1000米—2000米之間。黃土高原上除少數石質山地之外,表面都覆蓋著一層黃土,它們薄者數米,厚者可達200米。就是這些由黃土層構築的獨特地理環境,成了窯洞天然的建造場。

窯洞是黃土高原的符號

《墨子·節用》中說:“古人因丘陵掘穴而處。”《新語》中還有“天下之民穴居野處,未有室屋,則與禽獸同域,於是黃帝乃伐木構材,築作宮室,上棟下宇,以避風雨”的說法,這些證明人類都曾有過穴居的歷史。而從考古發現的50萬—60萬年前的三稜大尖狀石器推斷,古人可能從那時起就開始在黃土高原挖掘洞穴。他們在天然黃土斷崖上鑿洞而居的居住形式,直接影響了今天在黃土高原隨處可見的形制相似的窯洞建築群。據了解,直至今天,中國窯洞還是世界上現存最多的古代穴居形式,在中國西北部的黃土高原地區,包括陝西、甘肅、寧夏、山西、河南和河北六大窯洞區內,現在大約有4000萬人居住在各種類型的窯洞中,靠著古老的窯洞,適應著特殊氣候和地理區域的環境。

清華大學陳志華教授說,黃土高原冬天十分寒冷,最低溫度可達零下二三十攝氏度,地面植被稀疏,缺乏建築用材和取暖用材。但是黃土高原的土層深厚,土壤結構緊密,直立性好,適於鑿挖。先民們因地制宜,創制了這種居住方式。他們利用黃土層本身的保暖性能,安然度過一個個寒冷的冬天,也使窯洞成了黃土高原上最具代表性的民居。

那麼,黃土高原為什麼適合挖窯洞呢?來自地質專家的研究表明,這是黃土的特性和當地的氣候條件決定的。經歷過不同的地質年代和氣候條件,黃土的性質發生了變化。在早期的干冷氣候環境中,黃土高原上的土質還比較疏松,黃土中的膠結物含量也非常少,不具備土壤結構,所以抗侵蝕的強度比較低,一旦遇水就會崩解濕陷。雨水匯集徑流在疏松的黃土地上切割,在黃土高原形成深淺不一的切溝。到了後來,氣候變得溫暖潮濕,大量的生物開始在黃土高原生長繁殖,它們促進了黃土高原成壤,並使古壤的有機質與膠結物含量得到提高,從而使黃土具備了較強的抗侵蝕力,這就為古人在黃土層上挖鑿窯洞創造了條件。

據介紹,黃土的礦物成分以石英構成的粉砂為主,因而黃土地層構造質地均勻,抗壓與抵抗剪切破壞的強度都較高。在挖掘窯洞之後,仍能保護土體自身的穩定。黃土的這些特點,正是建造窯洞的優勢。另外,黃土高原的降雨偏少對在當地挖鑿窯洞也十分有利。黃土通常具有濕陷性,在干燥氣候條件下形成的黃土,遇到雨水浸濕後會產生較大的沉陷。但是黃土高原屬於大陸性季風氣候,氣溫變化劇烈。整個黃土高原年均氣溫是6℃—14℃,年均降水量只有200毫米—700毫米。整個黃土高原的降雨量總的趨勢是從東南向西北遞減,也就是從河南西部、陝西關中和山西南部的半濕潤地區,到晉中、陝北、隴東等中部的黃土高原大部分地區,就成了半干旱區域,再向西北就成了完全的干旱區。以陝北的黃土高原為例,這裡年平均降水量只有450毫米—650毫米,年平均相對濕度66%—78%,非常適合建造窯洞。

由於不同地區黃土帶顆粒細度有差別,且形成於不同的地質年代,所以黃土高原不同區域內黃土濕陷性的強弱也就不同。比如在黃河中下游的三門峽等地,黃土的濕陷性就比較弱,可以直接在地平面上挖一個大坑,然後從坑裡接著掏挖窯洞出來,也就是所謂的地坑院,根本不用擔心坍塌。

另外,黃土層的厚度對掏窯洞也有影響。在黃土高原不同的區域,黃土堆積厚度的差別也很大,比如甘肅境內通常在200—300米之間,陝西北部主要在100—200米之間,山西、陝西關中、河南豫西地區一般在50—100米之間,其余地區在50米以下。在渭河最大的支流泾河流域(發源於寧夏六盤山東麓,在進入陝西長武縣之後,一路把馬蓮河、蒲河、黑河等支流納入其中,再流經關中平原,在陝西高陵縣陳家灘附近注入渭河),黃土層厚度達百米以上,而且黃土中不含沙石,十分黏牢,故而在此地構築的窯洞相當堅固耐久。

因而在以黃土墚狀丘陵溝壑區為主的陝北,眾多的土峁和黃土墚之間產生了星羅棋布的窯洞,它們點綴在溝、墚、塬、峁之間,呈現出連綿不斷的壯美氣勢。

推薦閱讀:

中國古戲台保護:因為岌岌可危 所以刻不容緩

上海石庫門

北京大柵欄

廣西侗家杉木吊腳樓

- 上一頁:杭州蓋叫天故居和郁達夫故居

- 下一頁:二郎山下的神木老城