武義“邊城”三港

日期:2016/12/14 17:55:07 編輯:古建園林

流淌在我縣南部山區的宣平溪是八百裡瓯江的重要支流之一。在古代,我縣南部山區對外交通的主干道就是宣平溪。坐落在宣平溪畔的古村落三港,正是古代南部山區最重要的水陸碼頭,其地位恰如湘西的鳳凰城。三港村,堪稱武義的“邊城”。

三港名稱:三溪交匯而得名

三港村,因此地有三條河流交匯而得名。三港,前臨宣平溪——村人稱為大溪,村北有周源溪匯入宣平溪,村南有石浦溪匯入宣平溪——周源溪、石浦溪村人稱為小溪。現在的三港行政村共有9個自然村、600多人口組成。而真正意義上的古村落三港,僅指西靠青山,東臨宣平溪,北依周源溪,南依石浦溪的那一小塊宣平溪畔的坡地,面積不過數萬平方米,人口300多人。

三港村西靠青山,這青山雙峰聳起,恰似人的兩個肩頭。雙峰由西向東緩緩下降,直至宣平溪畔,細看酷肖一仙人盤膝而坐。南邊山腳延伸至宣平溪畔,又形成一座饅頭似的小山,山上原來長滿參天古樹,人稱珠山。北邊山腳延伸至宣平溪畔,又形成一座幾百米長的矮山,山上長滿闊葉林,此山因形似一條蠕動的蛇,人稱蛇山。兩座小山恰似盤膝而坐的仙人的兩臂,懷抱著溪畔的坡地。坡地正前方臨溪處,原有一塊幾尺高的巖石,石上纏滿何首烏之類的青籐,石頂平坦,長滿青草,中間長著一簇修長茂盛、青翠欲滴的紫竹。整塊巖石形似香爐。遠看三港村地形:仙人盤膝而坐,青蛇追綠珠,香爐不斷千年火。

關於三港村的由來,還有一個神奇的傳說。相傳,有位道士在深山修煉多年,卻始終沒有得道。一日,心灰意冷的道士准備放棄而下山了。道士下山後看到一位老婆婆在青石上磨一根鐵棒,很奇怪,便問老婆婆要干嗎?老婆婆回答說要磨成一根繡花針。道士感到十分慚愧,便坐在地上,用劍剖腹自殺。霎時,道士的身軀化為雙峰山,道士的腸血化為宣平溪,道士的左右手化為珠山、蛇山。三港村的地貌形成了。天帝便封道士為此地的“香火”神。因為古時同一個“香火”的人,一般也就三五百人。因此,老輩人說三港這個地方,再怎麼發展,人口也不會超出三五百的。這話還真的應驗了。

三港歷史:綿延800多年

古村落三港300多人口中,有10幾個姓氏,其中最大的是王姓,有100多人口。王姓也是最早到三港居住的,是原住民。

明隆慶壬申年程正宜撰的《題壺山王氏祠堂志》說:“先世紹興山陰人,南渡初有諱惠公守處州郡,第四子智公遂家括之壺壇。”

清道光二十三年項秉謙撰的《三港王氏新葺宗譜序》說的更詳細:“三港王氏,宣望族也。其始遷祖諱智,宋季隨父守括州。至石門嶺,見壺壇之下,山水幽佳。曰:‘是何減武陵源’,遂家焉。其為人樂善好施。嶺上建堂,外構清風亭,買山置田,延羽流司香火,兼煮茗以濟行人。其他善舉,詳載於碑。”

由此可知,三港王姓始祖為王智。王智生活於北宋末、南宋初之際,其父為括蒼太守。王智性喜山水,又生當亂世,遂避居於有“武陵源”之勝的三港,距今已有800多年了。

三港建橋史:天塹變通途

三港三面環溪。從古以來,三港人不論是到山林勞作、田地耕種,還是外出謀生,都要涉水過溪。雨天溪水暴漲,村人只能望水興歎。天塹變通途,是三港人從古以來的願望。老奶(宣平方言,指替人幫工的婦女)橋和相公橋的傳說便是三港人這種願望的反映。

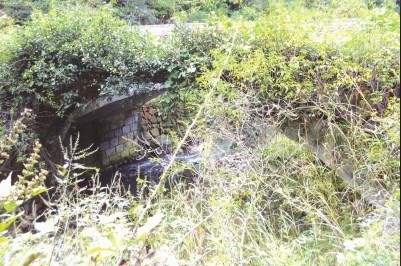

相公橋位於三港村南,橫跨宣平溪,今已倒塌,了無蹤跡。老奶橋位於三港村北,橫跨周源溪,至今仍堅固如昔,但因公路改建,已廢棄不用。

相傳三港村裡有個財主,出錢在村南宣平溪上建了座橋,人稱“相公橋”。游橋這天,有個神仙化成乞丐,穿得破破爛爛的,要求讓他先過橋。財主哪能答應,說今天是游橋的好日子,一定要福氣好、命好的人先過橋。乞丐只好卷起褲腳涉水過溪,口裡還念念有詞:“搖呀搖,相公造橋隔夜牢,石板向上搖。”

乞丐走到村北,碰到一位老奶。老奶拿出一生替人幫工賺的錢在周源溪上建了座橋,人稱“老奶橋”,橋也剛剛造好。乞丐要求讓他先過橋,老奶說:“可以,可以。”乞丐從橋上走了過去,口裡也是念念有詞:“搖呀搖,老奶造橋萬年牢。”

三天後,一場洪水沖垮了相公橋,橋石還真的向上游漂去。至今,在相公橋上游幾十米處的三港行政村渡橋頭自然村前的溪中,還可以看到漂上來的橋石。老奶橋呢,果真萬年牢,至今人們仍可在橋上行走如故。

這個傳說,實際上反映了古代三港人有錢出錢、有力出力,齊心協力建橋的歷史。民國版《宣平縣志》卷十一載:“(明代)王謙,三港人。獨力建橋,計費五六百金。遇大水怒漲,謙以身拜於橋上,水為之平。”這是富戶出資建橋。老奶橋南頭原有老奶墓,幾年前建新公路時拆毀。這應是貧戶出力建橋的證據。

因為有了老奶橋、相公橋,三港成為原宣平縣南北通衢之地的地位方才確立。解放後,三港村與對岸公路的水泥橋建成,三港納入了全縣公路交通網絡。

推薦閱讀:

雲陽重建下巖寺年底對外開放

探尋古老商街不變的文化“基因”

福州市民呼吁保護竹嶼古村落

冬季火災高發 古建築更應注意防火

宣平的邊城:南北通衢之地

三港雖僻處崇山峻嶺之中,但自古便是宣平溪流域的南北通衢之地。宣平立縣以後,三港南北通衢的地位更加突出,真有如鳳凰城之於湘西的地位——邊城。

由於地勢、人緣、轄區的關系,古代與原宣平縣聯系最緊密的當屬處州府——即今麗水市。而三港,正處在宣平與處州府之間的水陸交通口上。

先說陸路。原宣平縣對外交通的陸上主干道是宣平縣治所在地柳城至處州府城麗水這一古道。民國版《宣平縣志》卷一載:“(柳城)南至麗水陸路:由迎恩門出城南行,過石門嶺,經曳嶺、槁嶺入麗境。”而三港正處於石門嶺腳,往北距柳城約20華裡,往南距麗水約80華裡。清人黃忝《石門嶺頭碑文記》雲:“觀夫嶺之峰,巍峨之勢沖天,豺狼之跡當道,過往來續之人莫不病焉。”假如有人從柳城前往麗水,步行翻越石門嶺後已是筋疲力盡,再往南一直到麗水境內40華裡路處的老竹才能住宿,期間還要翻越曳嶺。於是由宣往處之人往往在三港住一夜,第二天清晨起身,一氣兒一天走80裡路到達處州府。假如有人從麗水往柳城,一氣兒一天走80裡路到達三港時也已筋疲力盡,只好在三港住一夜,養精蓄銳後第二天再翻越巍峨的石門嶺。三港,由此成了宣平縣與處州府之間陸上最重要的“驿站”。

再說水路。原宣平縣對外交通的唯一水道便是通過宣平溪往南至麗水、溫州。民國版《宣平縣志》卷一載:“南至瓯括水道:宣居萬山之中,嶙峋巍峨,四面崎岖,山谷溪澗,一葦可航,無所謂航路也。唯有以筏運之者。由(柳城)南門通濟橋下運至三港十五裡……”宣平溪流到三港後,因匯合了周源溪、石浦溪等水流,水量大增,溪面一下子開闊起來。由三港往下,船只可直達麗水、溫州。這樣,宣平縣的山貨等物資從柳城用竹筏運至三港後,再轉到船上運往麗水、溫州。麗水、溫州的食鹽、海貨等物資由船只運到三港後,再轉到竹筏上運到柳城。到了秋冬時節,柳城至三港段溪流水量小了,竹筏運輸也就停止,柳城與三港間、三港與柳城間的物質交流全靠人工肩挑背扛。但三港至麗水的竹筏運輸卻是全年不間斷的。由此,三港與柳城間的古道上又產生了一支挑夫大軍。

由於水陸兩路的地利,三港成了原宣平縣的物流中心。當時,宣平縣城柳城的商店全部稱為“南貨店”,宣平縣所有外來的生活用品全部從溫、麗經過三港運進。每天,無論達官顯貴,還是販夫走卒,往來三港,絡繹不絕。三港成了原宣平縣境內除縣城外最繁華的地方。

今年74歲的退休教師、三港人王秀彪告訴記者,大約在1944年左右,他還看到過一批烏篷船運海貨至三港。也有村民說,1958年還看到過一只烏篷船。對於童年時代的三港,年過古稀的王秀彪至今記憶猶新:

入村,沿溪大路旁,一路美食不斷:粉干、面條、粉條、馄饨、油條、豆腐圓、油餅、油豆、花生等隨處可見。店門口建有路亭,擺放著石凳,行人可在亭裡歇腳,抽幾口煙,喝幾口店裡提供的茶水。茶水是免費的,酒、煙則需要付錢。除了美食,沿溪大路旁還有竹筏行、宿店、布店、南貨店、山地貨收購行等。當然,這裡還有賭場,還有暗娼。100多米長的村前大路上,整天熙熙攘攘。每天在三港村住宿的客商最少也在100人以上。當時有民謠曰:“要爽嫁三港”。又有民謠曰:“小小宣平縣,大大三港村。”

三港田地很少,至今僅有200多畝耕地。村民自古以來靠經商過日子,也有部分村民靠撐排或當挑夫過日子。全村10多個姓氏,除原住民王氏外,其余的姓氏均是看中三港的地利慢慢移居三港的。

考察三港的歷史,傾聽三港老人的敘述,發現古村落三港與沈從文先生筆下的“邊城”茶峒——鳳凰城是如此的相像:

茶峒地方憑水依山築城,近山一面,城牆俨如一條長蛇,緣山爬去。臨水一面則在城外河邊留出余地設碼頭,灣泊小小蓬船。船下行時運桐油、青鹽、染色的五倍子。上行則運棉花棉紗以及布匹雜貨海味。

但屬於湖南境界的,茶峒算是最後一個水碼頭。……小船到此後,既無從上行,故凡川東的進出口貨物,皆從這地方落水起岸。出口貨物俱由腳夫用桑木扁擔壓在肩膊上挑抬而來,入口貨物莫不從這地方成束成擔的用人力搬去。

這小城裡雖那麼安靜和平,但地方既為川東商業交易接頭處,故城外小小河街,情形卻不同了一點。也有商人落腳的客店,坐鎮不動的理發館。此外飯店、雜貨店、油行、鹽棧、花衣莊,莫不各有一種地位,裝點了這條河街。還有賣船上檀木活車、竹纜與鍋罐鋪子,介紹水手職業吃碼頭飯的人家。小飯店門前長案上,常有煎得焦黃的鯉魚豆腐,身上裝飾了紅辣椒絲,臥在淺口缽頭裡。缽旁大竹筒裡插著大把朱紅筷子,不拘誰個願意花點錢,這人就可以傍了門前長案坐下來,抽出一雙筷子捏到手上,那邊一個眉毛扯得極細臉上擦了白粉的婦人,就走過來問:“大哥,副爺,要甜酒?要燒酒?”男子火焰高一點的,諧趣的,對內掌櫃有點意思的,必故意裝成生氣似的說:“吃甜酒?又不是小孩子,還問人吃甜酒!”那麼,酽冽的燒酒,從大甕子裡用木濾子舀出,倒進土碗裡,即刻就來到身邊案桌上了。這燒酒自然是濃而且香的,能醉倒一個漢子的,所以照例也不會多吃。……專以介紹水手為事業,吃水碼頭飯的,在河街的家中,終日大門必敞開著,常有穿青羽緞馬褂的船主與毛手毛腳的水手進出,地方像茶館卻不賣茶,不是煙館又可以抽煙。來到這裡的,雖說所談的是船上生意經,然而船只的上下,劃船拉纖人大都有個一定規矩,不必作數目上的討論。他們來到這裡大多數倒是在“聯歡”。以“龍頭管事”作中心,談論點本地時事、兩省商務上情形,以及下游的“新聞”。邀會的,集款時大多數皆在此地;扒骰子看點數多少輪作會首時,也常常在此地進行。

這一大段沈從文先生筆下的“邊城”茶峒描寫,如果換掉幾個字,換掉幾個地名,真可以看做是對古時三港風情的描繪。“邊城”茶峒是放大的三港,三港是縮小了的“邊城”茶峒。從這個意義上,我們可以說,在數百年的時間裡,三港曾是原宣平縣的“邊城”。

三港八景

三港風景秀麗,作為宣平的“邊城”,三港八景曾頗有點名氣,歷代吟詠者甚多。可惜,由於後人的開發,珠山、蛇山、石香爐等景點均已遭到毀壞。我們只能從古代三港人的詩作中去領略三港八景的風采,現選錄三港人王元興的“三港八景”詩如下——

真武坐堂

鐘靈毓秀信非常

真武如何稱坐堂

山體巍峨形仿佛

神光赫赫鎮斯鄉

龜蛇把口

原來二將號龜蛇

真武威靈腳下遮

水口把持成勝跡

兩山排闼幾年華

石鼎香爐

一柱香煙千載爐

妙於石鼎似之乎

晨昏不斷煙雲氣

篆出平安福壽圖

屏山疊翠

祠堂門前對近山

山高樹密列期間

山為屏兮疊為翠

借問當年誰點顏

古寺聞鐘

霜天夜半忽聞鐘

斷續悠揚次第撞

因識白雲深處好

古來山寺隔寒江

一潭印月

門前灘落一清潭

潭底空明秋影涵

不是寒潭邀夜月

每逢月夜景包含

雙溪夾雲

山外青山雲外雲

雙溪夾處影紛紛

蒼茫莫辨東西路

日上三竿兩岸分

雙橋掛虹

水繞山回澗兩條

彎彎曲曲過雙橋

晴明好是長虹掛

指點石梁一筆描

三港名人古跡

推薦閱讀:

雲陽重建下巖寺年底對外開放

探尋古老商街不變的文化“基因”

福州市民呼吁保護竹嶼古村落

冬季火災高發 古建築更應注意防火

- 上一頁:大美湘西 山美水美人更美

- 下一頁:中國最美村鎮之江蘇光福古鎮