文化名村 鹿泉水峪村

日期:2016/12/14 17:43:25 編輯:古建園林

從鹿泉市區往南,沿著彎彎曲曲的山間公路走上十幾公裡,會看到百余座石頭房子在山間高低錯落,構成了獨特的山村風景,村邊一條不起眼的小河潺潺流過。這條河就是太平河的源頭,而這座名叫水峪村的村莊,有著數百年的歷史。這座默默無聞的村莊與其他地方的不同在於,別的村子裡的老房子大部分都已經拆了建成了新房,而水峪村卻仍舊保存著百余棟有著百年歷史的石頭房子。

歷史:就地取材,開山取石建造家園

水峪村位於鹿泉市區往南十幾公裡白鹿泉鄉境內。水峪,顧名思義,就是有水的山谷。水峪村風景優美,在文人墨客筆下得到了“群山蒼翠,嶺峪起伏,泉生山間,四季長流”的贊譽。

水峪村旁邊的一條小河就是太平河的源頭。只有在特別冷的時候河水才會封凍、斷流,天氣稍微暖和,潺潺的河水就會歡快地向著山下流去。河水滋潤了山上的樹木,也滋潤了附近村民的生活。很多村民小時候都是在小河裡玩耍、摸魚,這條小河承載了村民們的許多童年記憶。

按照《獲鹿縣志》的記載,元代時水峪村還是了無人煙。一些東姓人士看到這裡水草豐美,雖然是山區,但是山間也有些平地,適合耕種,便在此地定居下來。守著大山,石頭成了最方便的房屋材料。這些農民石匠用碎石鋪出一條條曲折的小路,用大塊成型的石塊建造家園,一代代繁衍生息。現在,水峪村已是白鹿泉鄉最大的一個自然村,有400余戶、1000多口人,除了東姓,還有聶、劉等多個姓氏。

水峪村水多,故事也多。據村裡人講述,清朝年間村裡曾出過一個武狀元,也有人說是武探花,總之是個武林高手,四處征戰到老也沒有回到故鄉。村民說村裡還保留著一處老瓦房,是這位傳奇人物青年時代的居所,如今老宅鐵將軍把門,多年無人進入,只有偶爾有幾只花貓從院門的縫隙間進出。

特色:磚房如工筆,石板房便是大寫意

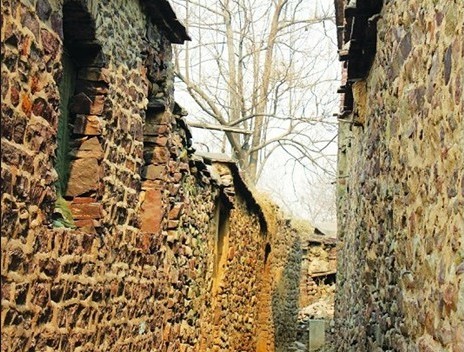

走過村子裡有些斑駁的石板路和幽深的小巷,一座座石頭房子就散落在山坡上。石頭都是就近取材,有些顏色暗紅,村民們說,這些石頭裡含鐵,但是含鐵量不多。這個季節一片枯黃,等到春季到來後,萬物復蘇,綠樹掩映著暗紅色的石屋,小山村裡就是一片詩情畫意。

今年剛當選的“80後”村支書梁朝說,村裡現在有100來棟石頭房子,基本上都是上下兩層的“板樓”。所謂“板樓”,就是用木板將房子隔成上下兩層,類似城裡的“躍層”。一棟北屋之外,往往還要修建東西廂房,廂房也是板樓。北屋和廂房的屋頂,都是用粉煤灰打過,很結實,能多年不漏。石頭房子的牆體凹凸不平,但整體構造卻十分硬朗敦實。如果說磚房如同整齊的工筆,那麼不事雕琢的水峪石板房便是豪放的大寫意,彰顯著建造者獨特的美學與激情。

59歲的村民郭玉珍家的石頭房子造型較為典型。她家地方不大,東西廂房之間院子比較狹窄,凌亂地擺放著一些家用什物。兩層的北屋,牆面用白灰刷過,很平整,門頭用的是整齊的青磚。由於只有一扇小窗戶,北屋內采光不太好。東西廂房的牆體基本上都沒有用白灰抹過,露著犬牙交錯的石塊。“廂房也是兩層,一層放些雜物,二層主要晾糧食。”郭玉珍說,石頭房夏天非常涼快,只是冬天有些冷。

76歲的聶懷珍老人獨居在一棟石屋裡。他家的院門是拱形的,左右兩側各有兩塊平整的條石,上邊雕刻的花鳥已被風雨侵蝕,只有些影影綽綽的印跡。這處院落沒有東廂房,西廂房裡上下兩層堆滿了雜物。問起房子的歷史,聶懷珍說他不識字,不知道房子多久了,從他記事起這個房子就有些年頭了。

村支書梁朝說,村裡在建造石頭房子時,形成了一個規矩,就是在房屋兩側的瓦口處,留下房屋建造的年月字樣。記者看到東廂房南側瓦口處寫著“四年”字樣,爬到房頂,看到北側瓦口處寫著“宣統”。“宣統僅僅在位4年,就在1912年下诏退位,宣統4年同時也是民國元年,這座房子正好是清朝歷史結束的時候建造完成的。”村支書梁朝說,今年恰好是這棟房子的“百年生日”。

村民們說,石頭房子在建造中,能不用泥漿的地方便不用,一些拱門純系“干插”而成,不用任何泥漿粘連,但依然堅固非常。

村裡的房子普遍都有百年歷史,但仍很堅固,最古老的一處院落已有近300年的歷史,如今依然正常使用。不過有些村民覺得老屋采光等方面不太如意,開始在村外擇址蓋起了磚房。“懂蓋屋技術的石匠們越來越少,磚比石頭平整,蓋出來的房子看著也整齊。”村民們說,老房子現在快成了絕響。現在住在老屋裡的村民越來越少,老村中央的小賣店生意也是越來越寥落。“老房子可是祖先們給留下的寶貝。”村支書梁朝說,有的村民即便不在老屋住,也不會把石頭房子拆了,春節的時候照樣在老屋院門的兩側貼上鮮紅的春聯,盡管院門鐵鎖已經銹跡斑斑。

傳承:口耳相傳,古老絲弦傳唱200多年

與石頭房子一樣古老的,還有村民們鐘愛了200多年的劇種———絲弦。提起水峪絲弦,便不能不提今年98歲高齡的高大臭老人。高大臭是村裡年紀最大的老人,眼不花,只是耳朵稍聾,身體硬朗,四肢靈活,至今仍經常下地干活。“掰玉米棒子、種菜,樣樣都行。”提起自己的壽星老父親,60歲的高文傑幸福地說。

“別看我98歲了,但我沒覺得自己老,今年春節唱絲弦,我還能敲鼓呢!”高大臭不服老,絲弦已成為他生命的一部分。

“小時候,我們就從各個老師傅那裡學唱絲弦,也沒有固定的師傅,大家都是互相學習。”高大臭回憶,自己15歲便登台唱戲了。“那時的人們很多都不識字,也不識譜,整本戲都是口耳相傳,一句句地背下來。”

石家莊絲弦是國家級非物質文化遺產。問起絲弦在水峪的傳唱歷史,高大臭說,具體多少年不太好講,不過村裡有一塊“陽春白雪”的木匾,是清朝嘉慶15年間鄭家莊的戲迷們贈送的。當年水峪的絲弦劇團在十裡八鄉非常有名,經常到各村演出,就是絲弦名角劉魁顯、王永春、二尺半和平山紅,也都到水峪取過經。後來王永春等人在石家莊南小街搭台唱戲,紅了半個石門。

“劇團還保留著當初創辦時的木刻‘戲神’、戲箱子。”高大臭說,絲弦在水峪唱了一輩又一輩,如今還是‘九腔十八調七十二哼哼’的唱腔,被稱為最原汁原味的絲弦。每年陰歷七月,還要在村裡的戲台裡演出。

高大臭的兒子高文傑擔憂地說,因為唱戲不能帶來直接收入,甚至還要自己貼錢,村裡延續了200年的互相教戲的傳統,正在慢慢斷裂。“學唱絲弦也不是一件輕松的事,但現在的年輕人都是讀書上學,要麼就外出打工,唱戲又沒有那麼大的市場,真是吸引不到足夠的人了。”高文傑說,目前水峪絲弦劇團有成員40來個,其中十幾個都是高大臭的家人,“我們不能把絲弦搞成自己家的,把戲唱下去,這是整個水峪村的大事。”

展望:盼適度開發,展示水峪村獨特風景

古樸的石屋,高亢的絲弦和山區美麗的景色渾然一體。浮躁的城市人來到這裡,屏住呼吸,谛聽原始山村文化的寧靜和質樸。一些旅游開發者看中了水峪村和周邊地區的潛在價值,正准備深入打造,把這裡打造成石家莊市民休閒旅游的新去處。

對於開發者的方案,有村民歡迎,也有人持懷疑和觀望的態度。歡迎者說如果能整體包裝打造一番,說不定會讓老屋重新煥發生機,村民們也能從旅游開發中獲益,爭取早日脫貧致富。懷疑者則認為,旅游開發難免帶來污染,如果改造不好,還有可能會改變老屋古色古香的味道,畫虎不成反類犬。“不能否認,水峪村經濟上還比較差。”梁朝認為,村裡有老屋這一類的人文景觀,還有最近發現的溶洞等自然資源,如果進行恰如其分的包裝和推廣,可以成為村裡收入的一大來源,讓村民們早日脫貧致富。網絡上,關於水峪村旅游開發的話題也吸引了很多網友的關注。一些曾經去過水峪村的網友擔心,過度旅游開發可能會破壞古村的原始風貌,也有人擔心開發中村民們的利益不能得到充分保證。網友們認為,旅游開發應該在保證村民的利益和維持古村風貌的基礎上,讓越來越多人欣賞水峪的美,讓水峪村和周圍的一些山村成為太行山中的一顆顆明珠。

推薦閱讀:

福建龍巖漳平發現清代木牌坊

安徽青陽陵陽鎮打造皖南名鎮

湘千年漢墓遭違建破壞成荒冢

嵩山少林景區面臨摘牌危機 整改後大不一樣

- 上一頁:平遙古城十大怪 房子半邊蓋

- 下一頁:佩特拉 以色列的玫瑰之城