四川會理歷史文化名城

日期:2016/12/14 17:42:35 編輯:古建園林

風雨百年金江書院

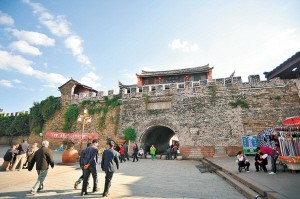

始建於明代的會理北門城樓

會理,古稱會無,於西漢武帝元鼎六年(公元前111年)正式建制設縣,至今已有兩千多年的設縣歷史。會理縣位於四川省最南端,地處大攀西腹心地帶,位居川滇結合部。從地圖上俯瞰,位於金沙江以北的群山環抱之中的會理縣,就像一把巨大的鑰匙插入雲南境內,素有“川滇鎖鑰”之稱。

在漫漫歷史長河中,會理踞金沙江之險扼川滇交會之咽喉。古往今來,從諸葛亮南征的首戰之地、中國最古老的國際通道之一的古南絲綢之路、中央工農紅軍長征進入四川的第一座縣城,到今天正在打造的金沙江畔第一縣,會理由古至今都是金沙江畔熠熠生輝的一顆明珠。

會理古代為邛都國地,據清《會理州志》記載:“會理州在唐虞時荒遠難稽,禹貢為梁州之城,至周末秦惠王使司馬錯伐蜀,始有其地”。秦滅蜀後,會理實際已置縣,西漢武帝元鼎六年(公元前111年)遣司馬相如開靈關道,通西南夷,建會無縣屬越嶲郡,是會理有文字記載的建制之始,距今已有2100多年歷史。

1992年,會理被省政府命名為“省級歷史文化名城”。2011年11月8日,這是會理歷史發展進程中一個具有特殊意義的日子。這一天,國務院作出《關於同意將四川省會理縣列為國家歷史文化名城的批復》。同意將四川省會理縣列為國家歷史文化名城。由於歷史悠久,文化底蘊豐厚,近代城市建設特色突出,會理縣成為全國第118個,四川省第8個國家歷史文化名城,涼山第1個國家歷史文化名城。

2012年7月30日,四川省第十一屆人民代表大會常務委員會第三十次會議決定:批准《涼山彝族自治州會理歷史文化名城保護條例》,由涼山彝族自治州人民代表大會常務委員會發布公告予以公布實施,歷經五年立法保護古城落在實處。

“不是所有的文化都能夠保留並傳承歷史,留存在博物館玻璃櫃的文化,只能夠說是一個展品。但到了會理城裡隨意閒逛,那些古老的大院、巷子、鐘鼓樓時時刻刻包圍著你,冷不防你就會撞見一個個刻滿歲月痕跡的古老歷史遺存,然後忍不住想要去了解它,觸摸它,隨時隨地都可以牽出一個故事,一段傳說,一個佳話。”中國科學院、中國工程院院士、全國歷史文化名城保護專家委員會主任委員周干峙如此評價。

千年之定:中國歷史文化名城,會理的前世今生

西漢在武帝時達到了鼎盛時期。漢武帝劉徹在平定內憂外困時,將目光盯住了國內天然軍事天塹金沙江畔一個名叫“會無”的地方,作出了一個千年之定,於西漢武帝元鼎六年(公元前111年)正式建制設縣。在其長達2000多年的建縣史,留下了一座在綿延千裡的古南方絲綢之路上保存極完整的歷史古城。

會理曾經是中國古代南方絲綢之路的要沖。商品的交流必然伴隨文化的交流,從而帶動經濟文化的共同發展而經濟文化的發展,又促進了古代市鎮的形成和擴大。古南絲綢之路上的商隊就驅趕著馬幫不斷經過這裡,從縣境南北貫通達100多公裡,途經會理44個鄉鎮。

險峻的地理位置決定了川滇的咽喉地位,悠久的歷史,給會理留下不少古跡和文物,往來的商旅,造就了會理這個古老的商業城市。古道的商業性特色,並循古道的走向形成市鎮網絡,而又以此為中心,向四周擴散,形成相對發達的區域經濟。南方古絲綢之路鼎盛時期,在會理古城的各省會館多達11處,600年前的古城街道就寬達8米。

馬幫的鈴聲日漸稀落,商賈的千金散盡。如今,在一片鋼筋水泥的現代都市迅速崛起的時候,會理依然保留著始建於明朝的諸多遺跡,這是會理經濟發展中的文化淵源。古絲綢之路燦爛的文化卻在這條古道上浸入山谷的河流中長流不息。

“會無”之後從唐高宗上元2年(公元675年)繼稱“會川”,一直到清雍正6年(公元1728年)始稱“會理”,其意為“川原並會、政平頌理”。

會理曾是三國時諸葛亮南征的首戰之地,在當地留下了許多歷史遺跡,衍生了許多故事和傳說,形成了豐厚的三國歷史文化。公元225年3月,諸葛亮在《前出師表》中稱:“五月渡泸,深入不毛。”泸水,即今之金沙江,據後世學者考證,三國古渡口就是今會理縣魚鲊渡口。

諸葛亮與孟獲的第一次交鋒發生在會理。因此,諸葛亮在會理留下了很多的故事和活動遺跡。會理遺留的三國歷史遺跡和文化,成為了會理歷史文化的一處處閃光點,為會理打造中國歷史文化名城和開發旅游業尤其是三國線路游奠定了深厚的物質文化基礎。

會理也曾是南诏國和大理國的兩個都督府之一。在會理,你會想起那個早已消失在歷史塵埃中的大理國和段王爺。段正淳,未做皇帝前被稱作“段王爺”,南诏大理國第十五任皇帝。其生平事跡多出於金庸小說《天龍八部》。不知風流倜傥的段王爺與貌似天人的王妃們,是否徉徜過會理龍肘山,用多少姹紫嫣紅的索瑪花感動美人,在萬畝索瑪花海中演繹出怎樣的天地之愛趣聞來。

1935年,中國工農紅軍在毛澤東、朱德、周恩來率領下,長征從會理進入經過涼山,在這裡擺脫了蔣介石數十萬大軍的圍追堵截,創造了“巧渡金沙江”的偉大歷史奇跡,中央政治局還在會理鐵廠召開了著名的“會理會議”。毛澤東由此發出“金沙水拍雲崖暖,大渡橋橫鐵索寒”的慨歎。

在會理,一幅繪制於明朝的會理縣縣城全景圖保存完好,而在古城保護區的西關古巷道,還有清朝清光緒十一年立的《功德碑》和一方城市管理石碑禁止碑。這恐怕是我國發現並保存比較完好的“古代城市管理條例”。

歷經歷史洗禮,會理的城中心與眾不同,古色古香的老城別具風情。而老城的標志性建築就是北城門和鐘鼓樓。鐘鼓樓又名凌霄樓,位於老城的中心,在南、北街與東、西街的交匯處,是會理古城最富代表性的建築。

清雍正十二年建,乾隆時續修完,成就了會理古城標志性建築,同時也完成了古城廓的整體構築。在鼓樓背面與鼓樓遙相呼應的是北門城樓,會理人俗稱城鼓樓,鼓樓建於明初,當時山環水繞,四門井然,風水頗佳,後幾經戰火,現僅存這一門了。門上有樓,是重檐硬山式結構;城樓連接著一段古城牆,現在城牆長滿了青苔野草,滿含古韻。

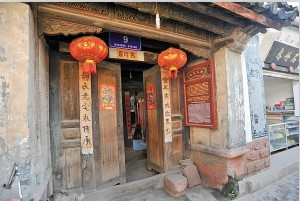

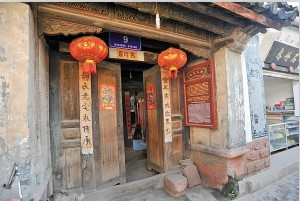

以鼓樓為界,有東、西、南、北四條縱橫交錯的大街,街上的店鋪,均為一樓一底的木板樓房,青瓦屋面,木樓上有镂空雕花木窗,瓦楞上還有垂吊的百草和青苔,色調古樸統一的店面上還懸掛著本縣書法家書寫的匾額,引人駐足。踏著青石板鋪砌的街道,行走在店鋪間,偶爾還能得到驚喜。穿古城而游,許多古樸的巷道呈東西走勢綴於其間。

科甲巷離北門城樓不遠,因為歷史上這條巷道裡走出了很多進士和舉人,所以得名科甲巷。走進去,明清時期的古建築就像一座博物館一樣呈現在你的眼前:大門、枕石、屋檐、瓦當……無一不流淌著明清時代的風韻,光胡家大院就有著明清兩代的風韻,你一抬腳就可以一步跨越兩個時代,前院是明代風格,後院是清代風格,仿佛進入到時光隧道。據統計,會理縣明清以來曾考中貢生、舉人、進士以上達390人之多。

會理古城處處飄著濃厚的翰墨書香。明代嘉靖年初,明代四川惟一的狀元楊升庵流浪到會理,曾經留下了很多墨跡。清代鹹豐年間的湖北籍會理知縣題寫的“荟英堂”大匾,同治初年會理知縣鄧仁桓在金江書院題寫的“鹿洞天然”的石碑……會理出文人和藝術家,已是今天不爭的事實。

在這些街道和巷子中,有古建築和傳統民居建築17萬平方米,其中結構良好、特征鮮明、具有保存價值建築約占80%以上。民居院落具有明顯的雲南民居的布局和造型特征。

今天的會理古城,還保留著大量完整的明清建築。其中,一類保護建築10幢,二類保護建築20幢,7條大街,23條巷道。古城以南北街為經,以東西街為緯,縱橫交織,銜接有致,形成了若干個整齊規則的街坊,布局巧妙,城外有城。

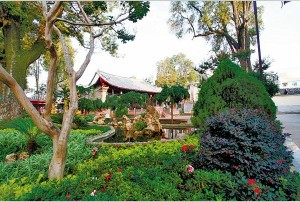

位於趙家巷內的金江書院,始建於清嘉慶十八年,現存講堂、正廳(荟英堂)和廂房,是省級文保單位。會理還有國內唯一僅存的紀念中國文字創造者倉吉的祠廟倉聖宮,堪稱中國“漢字祖庭”,具有極高的歷史和文化價值。

在古民居中,還有著年代久遠的古樹古井,古城區內有各種名木古樹100余株,城內民居院落內均存有古井,據統計1982年以前城中有古井96眼,其中許多古井至今尚在使用。

會理一西一東、一古一今有兩座橋,全木結構的文化橋和上下兩層的濯纓橋,兩座橋都是風雨廊橋,可避風雨。河欄上的漢白玉欄桿上,還雕刻著郭沬若等古今名人書畫作品,為船城會理更添文化氣息。

從縣城往東北行約2公裡,便可到集園林、宗教、文化為一體的白馬寺。白馬寺有大雄殿5間,大小建築共70余間。寺內開發園林4處,植樹一萬余株;辟書法藝術碑林1處,豎石碑93塊;構築繞佛台2個,大梯道99級。建築宏偉、錯落有致、妙相莊嚴。逢節假日,這裡香客眾多、游人如織,寄托著大家美好的祝願和希望。

會理曾被亞太旅游聯合會、國際度假聯盟組織、中華生態旅游促進會授予“中國最具投資價值旅游縣”殊榮。2011年12月10日,在中國民間藝術家協會、聯合國教科文民間藝術國際組織、中國農業電影電視中心、中國網絡電視台聯合舉辦的首屆“鄉土盛典”評選活動中,會理古城榮獲“最具人文底蘊古城古鎮”大獎。

推薦閱讀:

山西靈石靜升鎮

天津歷史文化名城之三

澄邁羅驿千年古村的歷史遺存

麗江:文物古跡保護的眼睛

會理鐘鼓樓

一個胡家大院跨越明、清兩個朝代

千年之約:川滇文化包容和諧,會理的幸福舌尖

會理與大理、麗江,構成中國西南古城金三角。大理具有南诏國的古都文化,會理具有川滇文化,麗江具有納西文化東巴文化,川滇地緣文化成為會理文化生長的天然土壤。

“文化是民族的血脈,是人民的精神家園,是亘古綿延的文明積累。”會理2122年悠久的建縣歷史積澱了多元融合、獨具魅力、文脈相承的會理文化,文化伴隨會理經濟社會發展繁榮進步,成為推動會理經濟社會率先、競先、領先發展和包容和諧的重要支撐。會理文化資源豐富多彩,古城文化、紅色文化、石榴文化、川滇文化、山水文化相互交融。

在不斷發展的過程中,保護好一個古城,建設好一個新城。“十一五”剛剛開局的2007年,會理縣就把申報國家級歷史文化名城作為打造城市軟實力的一個標志性的工作。出台了包括《會理縣歷史文化名城保護管理辦法》等一系列地方性法規,目前,會理古城已得到了全新的改造,既有大理的城市格局,又有麗江的建築特點,青青石板蘊含著厚重的底氣,雕梁畫棟展露著飛揚的神采。特別是吸收外來資金開發建成的仿古一條街元天街,更是成為了古城的一道靓麗風景。

在生態建設上,會理縣城采用一街一樹種的方式,形成了喬、灌、花、草相結合,點、線、面、環相銜接的綠化系統。游客伫立城垣,北望,龍肘山奇峰入雲;南望,白塔山挺拔峭立;東望,白馬寺人潮湧動;西望,景莊廟雄踞高嶺。整個城市,置於群山環抱之中,狀似巨輪,古顏新姿,交相輝映,在中國兩千多個縣城中,具有獨特的風格和魅力。

五年裡,會理著力城市改版升級,建成體育中心、三館等15個公共服務項目及一批標志性建築,城鎮建成區面積12.71平方公裡,城鎮人口14.88萬人,城鎮化率達32.39%。城市規模擴展了5倍,控制性規劃區達到18.1平方公裡。會理新城區東區新城,與川滇文化特色的會理古城遙相呼應。這裡濱河長堤垂柳依依,跨河廊橋飛檐疊拱,極具現代氣息,是現代會理人辛勤勞動的結晶。

“十二五”期間,會理計劃圍繞打造南部區域中心城市、南部區域金融中心和南部區域物流中心三大中心,推進縣城+黎溪等9個重點集鎮建設,修繕古城風貌,建設南北新城,實現城市改版升級,加快城鄉一體化進程,把會理縣城建成國家生態文化名城。

會理縣與我國“天然原始社會博物館”雲南元謀人遺址隔江相望。考古發現的大量陶器、石器、銅器證明,會理是人類祖先繁衍生息的最早的地區之一。1992年,會理縣被命名為四川省歷史文化名城,2011年11月2日國務院正式批准將會理列為國家歷史文化名城。

1935年5月,中國工農紅軍在會理縣境內的皎平渡巧渡金沙江,擺脫了數十萬國民黨軍隊的圍追堵截,實現了中國革命的戰略轉移,並在會理城郊召開了中央政治局擴大會議,史稱“會理會議”。如今,“皎平渡紅軍渡江遺址”和“會理會議”遺址,已被確立為全國100個紅色旅游景點之一,列入全國30條紅色旅游精品線名錄。

會理的非物質文化遺產獨具特色,既有川滇文化的彼此影響,又有民族文化的相互融合;2008年至2009年,會理先後兩次審查公布非物質文化遺產名錄26項,其中餌塊制作、古法造紙、彝族手工刺繡入選州級非物質文化遺產名錄;彝族大號唢吶音樂、彝族蹢腳舞、綠釉陶瓷和鑄陶技藝、紅銅火鍋制作入選四川省第二批非物質文化遺產目錄。

會理石榴不僅僅是一種水果,同時也承載了一種文化,已經成為一種文化符號。會理石榴是中國石榴的傑出代表,種植歷史悠久,具有果大、皮薄、汁多、核軟、味甜的特性,世人譽之“籽粒透明似珍珠,果味濃甜似蜂蜜”,營養價值極高。據史料記載,早在唐朝時期會理石榴即為皇帝御定貢品,每年由南诏王送入皇宮。近年來,會理石榴產業進一步壯大,石榴文化進一步繁榮。2011年5月15日,在第二屆中國節慶創新論壇暨2011中國品牌節會頒獎盛典上,“中國會理國際石榴節”榮獲“中國最佳綠色生態人文旅游節慶”。

會理山川秀麗,自然資源富集,有龍肘山萬畝杜鵑、白塔山、鐘鼓樓、白馬寺、文塔寺、東巖瀑布、西巖滴水、濱河柳堤等旅游景觀。自然旅游文化的發展,促進了豐富多彩、獨具特色的會理飲食文化、民俗文化、花卉文化的延伸發展。

會理,是一座四季如春的小春城,同時也是一座芳香四溢的美食之城。羊肉湯鍋、羊肉粉、雞火絲餌塊、銅火鍋、熨斗粑、油茶、稀豆粉、筒子骨……會理人舌尖上的美味數不勝數。

會理建昌黑山羊,是國家地理標志產品保護優良品種,無膻味,肉質也特別的細嫩鮮美。據縣志記載,以會理黑山羊為主要原料的燙皮羊火鍋、已具有300年以上的傳統歷史。大清早會理人就開始吃火鍋了,切上幾斤熟羊肉,煨在會理特有的銅鍋裡,邊燙邊吃,喝上幾杯早酒,再來一碗雪白滾燙的濃湯,那滋味,直鮮透你的五髒六腑裡去。

會理真正的大眾招牌小吃,還要算是遍布大街小巷的羊肉粉,在烹制方法和佐料使用上完全融合了川味麻辣鮮香的特色和當地原汁原味的豪爽風格,大海碗、筷子般粗的米粉和隨意搭配的調料,盡享四季美好的早晨。

餌快是發源於雲南的一種米制方便食品,其價廉物美,吃法多樣。餌快自明朝傳入會理後,經長期結合南北烹調風格加以不斷發展改進,呈現出現在的多樣性。

銅火鍋為會理“三寶”之一,自古以來,會理民間就有用銅鍋銅器烹饪菜肴的習慣。用銅鍋煮出的菜品有一種特殊的清香,十分可口。同時,作為一種人體必需的微量元素,銅對維護人體健康起著十分重要的作用。會理銅火鍋的吃法跟川菜中的連鍋子比較類似,以雜菜炖煮為主,特點是湯鮮肉美,菜耙軟入味,熱氣喧騰,營養豐富。

熨斗粑、油茶、稀豆粉是會理傳統的吃食,比較清淡的口味特別適合老年人和兒童。會理回族牛肉的做法也有別於四川回族的傳統手藝,更多地是雲南回族的習俗與風格。

推薦閱讀:

山西靈石靜升鎮

天津歷史文化名城之三

澄邁羅驿千年古村的歷史遺存

麗江:文物古跡保護的眼睛

- 上一頁:山西壽陽縣平舒古村落

- 下一頁:山西靈石靜升鎮