梅縣松口古街區

日期:2016/12/14 17:41:48 編輯:古建園林

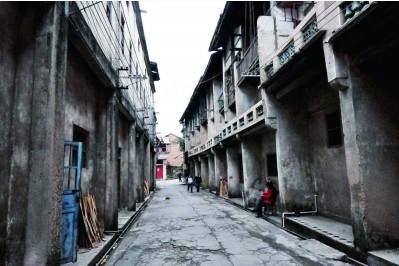

民國時期建築松江旅社正、側立面,左為繁榮路延伸連接中山路

建於清代的和平東路

在“世界客都·中國梅州”中號稱“客都明珠”的梅縣東北部,碧水青山中星羅棋布地散落著世界上獨一無二的客家圍龍屋,與北京“四合院”、陝西“窯洞”、廣西“桿欄式”、雲南“一棵印”被中外建築專家、民俗學者並稱為中國五大民居。客家母親河的梅江下游北岸,店宇林立,樯桅毗連,沿江29個斑駁的大小碼頭石階延伸街區的大街小巷……隔江眺望,古鎮如同漂浮在清波綠水中的一條長長金鏈,閃爍著千年的光輝,這就是中國民間山歌藝術之鄉、文化之鄉、華僑之鄉的梅縣松口鎮。

一、千年古鎮客都明珠

松口鎮距梅州市區54公裡,地處閩粵要沖,水上交通發達,自古至今商貿物流活躍。其建置於南漢乾和三年(945年),距今已越千年。在這只有3.2平方公裡的圩鎮,人文底蘊深厚,客家民風淳樸。現有常住人口2萬多人,而旅居海外30多個國家的華僑和港澳台同胞卻有8萬多人,是梅縣重點僑鄉。

松口古街區,由清至民國時期建設的沿江主街道,自上游西端上壩碼頭起,至下游和平東路東端船廠止,全長1000多米,連接分段次第冠名為中山路、繁榮西路、繁榮東路、和平西路、和東平路和南北街口分別連接中山路的清代廟前街,連接繁榮東路的明代世德新街、“柴圩坪”等組成。古街區有店鋪圩場、橋廊亭塔、書院廟壇、渡口碼頭,百舸爭流、竹堤翠列……倒映在梅江河畔,水光接天,如同粵東的“鳳凰古城”。行走繁榮路、和平路……西式連券騎樓,其柱挺拔,或方或圓;樓面灰塑幾何圖案,線條流暢,立體感強,洋溢著迷人的南洋風情,仿佛身在異域他鄉;踏進世德新街、魚巷口……探古尋幽,心曠神怡地領略明清古韻;大小碼頭停泊著舟船小艇,河岸古榕婆娑,在晨曦朝陽中,江邊浣女影綽間偶爾傳來的山歌號子,讓人心馳神往……古街店鋪依江而建,鱗次栉比,山環水繞中形成特有的古鎮水城風貌,難怪游客情不自禁地感歎:松口古街區堪比湘西鳳凰古城,不愧為“客都明珠”中的珍品!

二、古鎮街區客家僑鄉經貿文化的縮影

據《松口鎮志》記載,宋時松口古鎮街區已有集市。

明代松口李氏“世德堂”族人合力所建的“世德新街”,全長200米,街寬2.5米至3米,100多間店鋪形成東西走向的狹長街巷。店鋪平面布局對稱方正,“樓下經營,樓上寢室”,如同現代商住樓。夯牆灰瓦面的兩層建築,活動木板鋪面寬為3至4米不等,臨街僅容一人站立的陽台,別具一格。街道中央設下水道匯集兩邊店鋪的排污廢水,水溝寬約0.8米,占街道面寬近1/3,水溝覆蓋預制規格統一的活動石板,以便清除水溝淤塞,科學實用。活動石板與三合土鋪築的街道路肩渾然一體,使街道顯得古樸深邃。店鋪樓宇,租賃所得,“世德堂”族人秉承客家人“崇文重教”的優良傳統,全部用於辦學。“世德新街”東面街口連接的“柴圩坪”,自古至今日常農貿活躍,本地農副產品和來自潮汕地區的海產品極為豐富,每逢農歷二、五、八圩日,更是吆聲鼎沸、人頭攢動,熱鬧非凡。

清至民國,由西向東沿江建築的800多間店鋪所形成的古鎮主街道,分段次第冠名為中山路(長110米、街寬5.5米)、繁榮西路(長210米、街寬4.5米)、繁榮東路(長220米、街寬4.5米)、和平西路(長130米、街寬4.5米)、和平東路(長335米、街寬4.5米),全長約1公裡。臨江400多間店鋪形成曲折起伏的古鎮輪廓線。昔時店鋪經營百貨、布匹、米店、京果、糖煙酒、飲食店、酒樓、旅社,還有打金店、匯兌莊等。沿江29個大小碼頭,分布合理地連接著古鎮的大街小巷,解決了水上搬運、旅客航運和居民挑水、洗衣等問題,使古街區交通順暢。平面布局縱深寬敞的店鋪,既有古樸傳統的木板鋪面,又有南洋風格的連券騎樓,使古街連片店宇中西合璧而富有變化,臨江吊腳樓與店宇亭頂建築,別開生面。十字街口往南連接繁榮路建於清中期的江邊20多間店鋪,形成長20米、寬4.5米的長巷短街連接江邊小碼頭,是麥氏水上“疍民”集市賣魚的地方,故稱為“魚巷口”。

斗轉星移,歷史的步伐跨越近代的門檻,留下了鮮明烙印。清末至民國時期古鎮先後有廣東潮州會館、江西尋武會館、福建武平會館、五華會館、興寧會館、蕉嶺會館等設立於古街,孕育了華僑之鄉,成為梅州地區最早接受資本主義思潮的地方。洋行客棧、騎樓建築、連券式的廊柱窗飾,仿佛還在訴說著華僑的拳拳赤子心,殷殷桑梓情。火船碼頭斑駁的石板台階、石柱船栓、河神公壇見證了歷史的滄桑;富有南洋騎樓建築風格、店宇中英文塑書的“松江旅社”赫然在目,其時為梅州地區最早最大的旅店;昔日梅州華僑出洋謀生或歸國返鄉多在此投宿,從旅社門前火船碼頭乘船經汕頭赴僑居國,是梅州華僑出洋的第一站和回國探親的中轉站。松江旅社矗立於火船碼頭,俯瞰滔滔東逝的梅江水,悠悠歲月中,不但見證了古街區的興衰,同時也見證了梅州華僑離鄉背井、遠涉重洋的悲歡離合,而今常有僑裔循著祖輩的足跡探古尋幽、尋根問祖,成為海外游子萦懷桑梓和刻骨銘心的集體記憶。

民國初期僑資建造的梅東橋,位於古街區東端,雄跨梅江南北,天塹變通途,不但極大地改善了當時的交通環境、促進了粵東北的貿易活動,而且至今仍然發揮著不可或缺的交通作用。地處古街區繁榮路的火船碼頭,是閩粵兩省內陸連接汕頭出海的廣東重要港口和商貿物流的集散地。閩商、潮商、客商、僑商的廣泛交流,促進了海納百川、兼容並蓄的客家僑鄉經濟文化多元化的發展,使古鎮街區充滿活力,長盛不衰。清代嘉應州(今梅縣)所轄的松口鎮,因其歷史悠久、文化底蘊深厚且富庶一方,故有“松口不認州”“松口小香港”等俚語,道出了松口古街區的繁華興旺,在粵東卓然獨秀。

推薦閱讀:

廣西秀水“狀元村”

沁河古城堡大河邊上唯美廢村

磻溪村:千年古村 革命熱土

江西上猶縣園村

繁榮路騎樓俯瞰民國初期建築

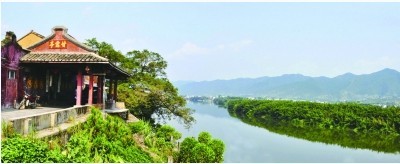

松口古鎮街區上壩頭清代甘露亭因山歌好手常在此對歌而遠近聞名

三、古鎮街區建築蘊含人文科學

松口古街區文物建築豐富,尤其是上壩碼頭、火船碼頭、世德新街、松江旅社、公裕源米店、松江書院、關帝廟與關帝碼頭及廟前街等明清時期和民國期間的建築物,亦中亦西,各具特色,成為古街區的道路坐標。

由於松口古鎮地處梅江下游常常遭遇洪水侵襲,故沿江古街建築多為三至四層,有些甚至高達五層。有些店鋪建築用客家人獨特的紅糖、糯米飯攪拌三合土夯牆或洋灰砼混結構,牆體堅固,不懼洪水浸泡。樓層則大多為木板棚,可視洪水高低逐層揭開木板棚,以消除水壓對樓層的安全威脅。有些洋行客棧干脆建造時就在樓棚中央設計天井,平時既可通風采光,又可裝吊店內儲存的貨物,遇洪水侵襲也無需拆掀樓層木板棚。為預防特大洪水的侵害,大部分店宇山牆垂脊為階台式,可供人在山牆垂脊上拾級行走,既美觀又可做洪峰期間的最後安全防線,在樓頂堅守或等待外來船艇的救援,無須揭瓦拆梁損壞建築而逃生,體現了人們在大自然中生存的智慧和科學總結。古街店鋪山牆至今仍可見到當年店主標識歷年洪水的標高記錄,成為另類的民間水文歷史檔案。

四、中原胄裔英才輩出

古鎮街區,文教昌盛,更因靈山秀水而英才輩出,又是辛亥革命的搖籃之一。明清有翰林4名,進土9名,舉人27名。明代翰林李士淳重建“松江書院”課育俊才;清代著名經史學家吳蘭修著有《荔村吟》、《草桐華閣詞》、《南漢紀》、《端溪研史》等,傳諸於世;饒應坤、饒軒、饒轸父子三進士成為美談;清翰林溫仲和棄官從教,倡辦松口公學(今松口中學),總纂《光緒嘉應州志》;著名華僑實業家張榕軒、張耀軒昆仲等在潮州創建全國第一條僑建鐵路;謝逸橋、謝良牧昆仲積極開展同盟會活動;同盟會松口分會創辦“松口體育傳習所”,為辛亥革命培養了大批軍事人才;饒輔廷、林修明、周增捨身報國,成為黃花崗英烈;僑領梁密庵支持國民革命,“踴躍輸將,軍儲賴濟”,孫中山特頒“旌義狀”。他們是松口古鎮街區的驕傲和歷代眾多志士仁人、僑賢鄉紳中的佼佼者,彪炳千秋。

此外,1918年5月29日,鑒於同盟會松口分會的工作卓有成效,孫中山由大埔三河溯江而上視察松口時,從火船碼頭登岸,視察了當年同盟會設在繁榮西路的地下聯絡站“公裕源米店”、松口公學(今松口中學)等,下榻在“愛春樓”。1924年5月,國民黨陸軍軍官學校校長兼粵軍總司令部參謀長蔣介石,由汕頭乘船赴梅縣城途經松口時,曾做短暫停留並下榻松江旅社。1926年6月,中共中央婦委書記、周恩來的夫人鄧穎超莅臨松口公學(今松口中學)發表演講、宣傳革命時,也曾下榻松江旅社。1926年9月,國民革命軍東路北伐軍軍長、潮梅警備司令何應欽部與北洋軍閥劉俊部在松口激戰7天,松江旅社曾做東路北伐軍的司令部……

根自中原,家在松口。古鎮街區居住著120多個姓氏的中原胄裔,百姓聚居,實為罕見。古街區的客家方言,聲腔婉轉鳴麗,極具地域特征,堪稱中原古音的“活化石”,成為中國國際廣播電台《客家天地》欄目的主播音。稚聲童謠,中原古韻,千年傳誦《月光光》,蘊含著客家人“寧賣祖宗田,不賣祖宗言”,重視文化教育的優良傳統。民間信仰多元化。“未有嘉應州,先有楊、古、卜”的俚語,道出了客家先民遷徙卜居當地的悠久歷史,其中麥氏水上“疍民”成為梅州客家聚居地中的唯一獨特風情。

五、人文資源豐富多彩文物保護網絡健全

保存完整的松口古街區,是客家物質文化遺產中的瑰寶和客家非物質文化遺產生存發展、保護傳承的平台與空間。每逢歲時佳節,古街客家民俗事項豐富多彩,如春節舞獅、元宵賞燈(上丁)、春秋祭祖、端午賽舟、中秋對歌等,具有濃郁的僑鄉風情。

松口山歌是中國著名民歌,並於2007年被列入廣東省非物質文化遺產名錄,如同揚州小調《茉莉花》,是中國非物質文化遺產名錄“梅州客家山歌”的典型代表。“自古山歌松(從)口出(‘松’在客家方言中與‘從’同音),哪有山歌船載來……”民間世代相傳歌仙“劉三妹”的故事,堪與廣西“劉三姐”的故事媲美。松口客家山歌在20世紀50年代孕育了被譽為“山茶花”的地方山歌戲劇,其代表劇目《挽水西流》和《唱夫歸》均取材僑鄉故事,長演不衰。1983年起,梅縣已連續舉行了29屆“中秋山歌節”,其中多次在松口古鎮舉行。充滿鄉土氣息的松口山歌成為聯系鄉情、僑情的精神紐帶。2006年,梅縣以原生態的松口山歌創作的“千人山歌大對唱”《客家山歌特出名》,參加2006年梅州國際山歌節,被載入上海大世界基尼斯世界紀錄。2006年被列入中國第一批非物質文化遺產名錄的“廣東漢樂”,在古街區同樣具有悠久的歷史,群眾喜聞樂見,並得到傳承。

古街區富有客家僑鄉風味的美食,品種繁多,尤以被孫中山親臨松口鎮倡導國民革命時稱為“羊打虎”的客家釀豆腐和船仔粄、魚散粉、仙人粄、味粄等最具地方特色。

1905年同盟會成立時建立的松口圖書館,是中國最早的鄉鎮圖書館。1933年,為紀念孫中山“曾親莅松口鼓勵民眾參加革命”而建的“中山公園”,是中國最早的鄉鎮“中山公園”,公園內同時築有紀念華僑富商梁密庵的“密庵亭”,亭內復制孫中山特為梁密庵頒發的“旌義狀”,以及蔣介石、於右任、林森等民國黨政要人的挽聯、題詞手跡,1987年被公布為梅縣文物保護單位。此外,還有孫中山莅臨松口時下榻過的愛春樓和世德堂、元魁塔等分別被公布為省、縣文物保護單位,並依照《中華人民共和國文物保護法》,全部簽訂了《文物保護單位使用協約書》,建立了縣、鎮、村及使用單位或業主的保護網絡。在第三次全國文物普查中登錄不可移動文物42處。迄今公布省、縣非物質文化遺產保護名錄各1項,確定非物質文化遺產保護傳承人2名。足見古鎮街區人文資源豐富多彩,隨著地方各級政府的重視保護和中外游客的絡繹不絕,也使原居民的文物保護意識日益提高並付諸行動。例如,元魁塔是梅縣僅存的一座保護完整的明代古塔,昔日梅州華僑乘船出洋謀生或回國返鄉必經塔下,成為海外游子萦懷的標志性建築。1989年,由縣政府撥款和當地海內外鄉賢集資全面修葺。又如,近年來當地居民先後募捐修葺了清代抬梁式石板橋——銅琶橋、單孔石拱橋——雲車橋。生活在古街區的業主常年自覺檢修屋宇店鋪。

古鎮街區獨特的客家風情,吸引了中外游客。珠江電影制片廠、香港鳳凰電視台先後前來拍攝古鎮街區風情。2010年至今,中央電視台大型文獻紀錄片《大遷徙》、《走遍中國》、《客家足跡行》等攝制組,先後前來古街區拍攝,進一步提高了松口古街區在海內外的知名度。

近年來,潮汕平原、珠三角地區和毗鄰的閩西地區自駕游客人,更是絡繹不絕。駐足江邊,臨風近看遠眺,舟楫泛波、元魁塔映、銅琶石橋、粵東名山陰那五指峰等歷歷在目;甘露亭中聽客家山歌、品客家美食、拍客家風情,令游客流連忘返。

綜上所述,松口古街區的歷史文物、歷史風貌、歷史建築、歷史街區、歷史習俗仍保存完好。現存自明代至民國時期所建的街區,布局合理,富有時代特征,歷史建築及空間格局保存完整,居民仍生活於此,保持著持續發展的社會功能和經濟文化活力。為進一步做好松口古街區的保護和開發利用,梅州市委六屆三次全體(擴大)會議、2013年梅縣政府工作報告、縣委十二屆三次全會提出松口要啟動“南洋古道、千年古鎮”規劃建設,盤活古建築,提升古文化,營造水景觀,重現“日看千帆過、夜觀萬盞燈”的輝煌。

推薦閱讀:

廣西秀水“狀元村”

沁河古城堡大河邊上唯美廢村

磻溪村:千年古村 革命熱土

江西上猶縣園村

- 上一頁:文成石莊:揭開古村人文面紗

- 下一頁:廣西秀水“狀元村”