“最美縣城”桐廬城鄉紀行

日期:2016/12/14 17:41:47 編輯:古建園林

青山、綠樹、芳草、鮮花落影在富春江水裡,清晰而明朗,從眼睛到心靈,一路芬芳。

恰似一紙《富春山居圖》淡墨,潑灑在這座潇灑桐廬裡,風煙俱淨、青山如黛的“山水記憶”開始慢慢復蘇。初冬時節,穿行在這座城市的新舊城區、鄉間村落,就如同猛然扎進了一個絕美的大景區。

生態,是桐廬最靓的名片。

近年來,桐廬縣以“縣域大景區”理念統籌城鄉生態保護、經濟發展、公共服務和民生改善,“以景區的標准來規劃全縣,以景點的要求來建設村鎮”,深入推進城鄉一體化發展。

在這裡,城市和鄉村仿佛已分不清邊界,它們交融在一起,向世人展現著同樣精致的人居佳境。城鄉在變、理念在變,在統籌城鄉一體化發展的浪潮中,這一方美地上的城鄉“藩籬”正在逐漸消融。

“城市讓生活更美好,鄉村讓城市更向往”。看似極具反差的一句話,卻是如今“最美縣城”桐廬城鄉生活最為真實的寫照。

一

從杭新景高速桐廬出口下來,緊接著一個華麗的360度轉彎。一座恢弘、大氣的現代化山水新城就這樣撞入眼簾。

迎面而來的是,綠樹芳草綴滿長街,設計感極強的樓宇鱗次栉比,繁華的商業街區掩映其中,與筆直寬敞的迎春南路互為映襯,令人驚艷。

這裡是桐廬縣城商住綜合體,與濱江沿江地帶、迎春商務區一起,構築出展示城市新景的“T”形台。

道路兩旁,綿延出了近兩公裡的綠化景觀帶,目光所及,綠意盎然。

“整個景觀綠化工程新建、改造綠化面積36萬余平方米,如今,已經成為市民休閒娛樂的城市‘後花園’!”據桐廬縣建設局工作人員介紹,每到周末、節假日,來此野餐聚會、婚紗攝影、漫游休憩的市民絡繹不絕。

市民進入草坪,也並不阻攔,卻在植被選擇上下功夫,這樣的細節讓百姓找到了“城市造綠為民所有”的歸屬感,自然對環境格外珍惜。而像這樣的公共綠地、休閒公園等園林景觀,在桐廬縣城,大大小小共有20余處。

在城中漫行,可以捕捉到桐廬對城區功能配套設施高強度提升改造和拓建的影子。柏油路面一路暢行,街道房屋立面色調統一,新建場館、市民廣場、地面地下停車場應接不暇……

據統計,近5年來,桐廬縣高標准推進基礎設施建設,新建、改擴建城市道路177萬平方米,改造裡弄小巷172條,實施建築立面改造42萬平方米。縣城建成區面積擴大到16.7平方公裡,比上世紀90年代中期擴大了近一倍,城市化水平一躍達到了63%。

城市功能、品質得到大幅提升,最大的受益者,無疑就是這城裡的每一位市民。

夜幕低垂,富春江兩岸燈火璀璨,如夢如幻,令人陶醉。

“從老城區搬到新城,這幾年城市的變化,看得見、摸得著,我覺得生活在這裡很幸福!”每天晚間到江濱公園鍛煉的江仁民老人,指著隔岸的夜景,跟記者細述起自己和這座城市的故事,語氣裡透出濃濃的幸福感。

民生所向,殊途同歸。在桐廬,一句“城市,讓生活更美好”,並不停留在城市表象和數字之上,也不只是人們的期盼,更是實實在在的城市生活感受。

二

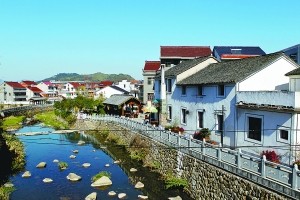

石徑,竹籬,卵石牆。

走進桐廬縣江南鎮環溪村,黑瓦白牆的徽派古建築錯落在綠樹花間,安瀾橋下天子源的溪水潺潺流淌,潔淨的村莊小道,清澈見底的景觀河,向人們靜靜地展示著鄉村的秀美和恬靜。

這裡的碧水清流,源自一塊塊“人工濕地”——村民屋後小花園般的生態污水處理池,一塊面積大約三四平方米的綠地上,美人蕉怒放,菖蒲、麥冬青翠欲滴。污水處理池建在花草下面,家家排出的污水通過管道流入池中,然後通過簡易厭氧池、濕地處理池、沉砂池層層過濾淨化排出汩汩清水……

在桐廬的農村,這樣的生態化污水處理裝置隨處可見。3年多來,桐廬在農村已鋪設污水管網2500余公裡,建成污水處理池2000余個,惠及全縣16萬農村人口,率先在全國實現了農村生活污水處理全覆蓋。

吃過午飯,橫村鎮陽山畈村的村民嚴菊鳳走出院子,把廚房垃圾分別倒進了門口的兩個垃圾桶。

“會腐爛的可堆肥垃圾扔黃色垃圾桶,不可堆肥的扔進綠色垃圾桶。”每天對垃圾進行分類,就這麼一個簡單的動作,在大多數城市尚未普及,當地村民卻習以為常。

同時,管理人員每天都會上門,把可堆肥垃圾收集至村垃圾處理站,通過微生物發酵制成有機肥,提供給合作社,用來還林還田。

在過去的一年多時間,桐廬縣環保局的任丹萍接待了100多個團,都是各地環保部門前來“取經”垃圾分類的。她告訴記者,今年,陽山畈村這樣的垃圾分類模式,還將復制到全縣的57個村,明年將實現行政村全覆蓋目標,讓垃圾分類“農村包圍城市”。

一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園。城鄉統籌需大處著眼,細處著手,鄉村的基礎最為薄弱,必須補齊短板。

在桐廬,城鄉示范整治點在哪裡,服務和資金配套就跟到哪裡;工程建設實施到哪裡,農村民生問題就改善到哪裡,通過精心打造美麗鄉村的基礎設施硬件,城鄉人居環境煥然一新。

三

高大的樹木郁郁蔥蔥,陽光穿透樹葉的間隙,碎碎落下。

這是在以孝義文化出名的江南鎮荻浦村,古樸清幽,村道干淨整潔,村民熱情好客。

冬日暖陽裡,一排老人圍坐在荻浦村的老年活動中心門口曬太陽、話家常,顯得格外安逸。

村裡的申屠氏前輩,給後人留下了許多保存完好的古建築,申屠宗祠、保慶堂、佑承堂,申屠開基、姚天官的故事脍炙人口,積澱著孝義文化的深厚底蘊。

中午11點不到,91歲的王會安老人已經坐進了村裡的老年食堂,老人笑著告訴記者:“如今,溫飽解決了,每個月還有養老金,每年春節還有慰問金,村裡的生活一點都不比城裡差!”

這裡是農村,但布局與城市社區一樣精心:住宅區、休閒區、風景區錯落有致,社區衛生服務站、老年活動中心等服務設施應有盡有,公交線路加快向這裡延伸,家家用上了自來水,有線電視、寬帶早已和城市接了軌。

隨著城市基礎設施不斷向農村延伸,民生改善在此得到具化。桐廬縣堅持以“三不讓”為底線——不讓桐廬的孩子因為貧困而失學、不讓桐廬的群眾因為大病而過不上溫飽生活、不讓桐廬的老人因為空巢而無人照顧,壓縮一般性政府開支10%,用於民生保障,其中,城鄉居民養老保障參保率達到91.77%、醫療保障參保率達到99.52%,農村困難群眾“應保盡保”,籌集社會資金成立了2000萬元的大病致貧救助幫扶公益金,著力在城鄉促進社會保障和公共服務均等化。

尤其是在完善養老服務保障體系上,桐廬走在前頭,落在實處。

目前,全縣居家養老服務站達153個,老年食堂59個,村村建立“銀齡互助會”,政府購買服務、銀齡互助和志願服務“三位一體”的互助養老模式即將在桐廬全境推廣。

四

城鄉之變,重新定義著傳統的鄉村生活和創業增收觀念。

32歲的橫村鎮陽山畈村村民施建勇,從小有一個夢想:考上大學,做個城裡人。

雖然沒考上大學的施建勇至今仍留在鄉村,但夢想中的城市生活卻離他並不遙遠:每天開車去縣城的工廠上班,享受同城裡一樣的便利生活,與城裡人越來越接近的各種保障……

在村裡任職的大學生村官邵婉靜告訴記者,像這樣的脫一產接軌二三產的農民現在越來越多,他們白天進城工作,晚上回到村中,朝九晚五已經和城裡人並無二樣。

村美,還要民富,城鄉發展同樣需要產業支撐。桐廬縣注重把生態優勢轉化為農村發展資源,今年上半年啟動了“一鄉一業”工程,以好山好水好空氣為依托,原汁原味原生態為賣點,著力壯大縣域內現代農業。

陽山畈村種植有1500多畝的水蜜桃。連續五屆作為杭州“山花節”的主會場,陽山畈村從2009年到2012年就接待了游客50萬人次。“桃子從以前的按筐賣,到後來的論斤賣,到現在,頂級的蜜桃已經是論個賣了。”據村委會主任說,僅種桃這一項,去年該村農民人均收入就超過了1萬元。

通過扶持專業合作社、龍頭企業,桐廬積極推進農業向農產品加工業、休閒農業等二三產業延伸,鐘山蜜梨、大奇山楊梅等“農”字品牌風生水起。

“江南坎兒井,醉美古村落群。”今年,江南鎮整合荻浦村、環溪村、深澳村等五個村資源,“打包”建成江南古村落風景區,正式獲批3A級景區。村民們在家門口辦起了特色小吃、農家樂、民宿,遠遠近近的游客紛紛慕名而來。

優越的城鄉環境,吸引了眾多游客,也引來了投資者的青睐。最近,與浙江金基置業有限公司簽約投資10億元的居家養老項目,依托荻浦村的孝義文化,落戶江南鎮,真正把美麗資源轉化為美麗經濟。

據了解,去年,桐廬全縣休閒農業與鄉村旅游接待游客157.43萬人次,營業總收入達到9630萬元,帶動農副產品銷售3000萬元。

從創建國家級生態示范縣、農村環境連片整治、“清潔桐廬”三年行動到歷史文化名村保護、三江兩岸生態保護與建設、打造風情小鎮和美麗鄉村精品村,直至當前的推廣美麗鄉村全覆蓋、全域景區化……歷經十年蛻變,一幅秀美城鄉圖景終現富春江畔。

一路行來,在探尋“最美縣城”美麗背後的同時,我們更加欣喜地看到,桐廬,正按照“既要金山銀山,也要綠水青山”、“綠水青山就是金山銀山”的生態戰略思想,探索山清水秀、民富縣強的綠色崛起之路。