林寨古村

日期:2016/12/14 17:43:54 編輯:古建園林

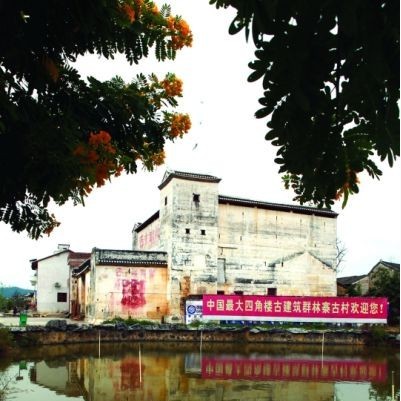

水塘是每個南方村落必有的

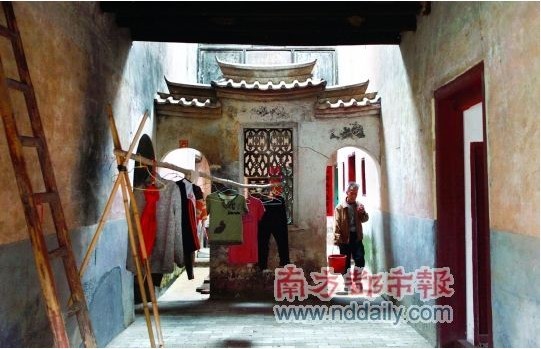

老房子,生活氣息濃郁

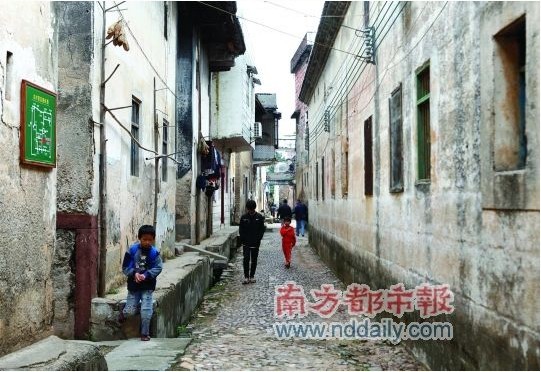

放學了的孩子們在村裡流連

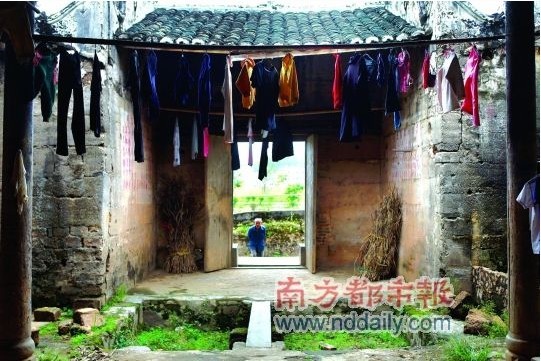

許多原住民仍然住在這裡

每個人心中都有一個祖屋。不管大小,朝向,有沒有歷史價值,以此證明,我們都是有“根”的人。

毫無疑問,林寨古村四角樓,作為客家建築代表之一,是中原遷徙的另一佐證。這些建築在歷史研究價值之外,能保存下來的都歷經滄桑,並飽含世俗的人情味。以此證明人生相聚離散:很多年以前,祖祖輩輩都曾經在同一屋檐下,感受人世苦難以及春暖花開。

日前,記者跟隨中國傳統建築文化旅游目的地評定工作組,走進林寨。

地方志:東江客家民居四角樓之鄉

林寨古村位於東江支流浰江河畔,始建於秦末漢初。據說公元前214年,秦始皇派趙佗率大軍南下時,南越王趙佗為了防御來犯之敵,派一林姓將軍來此築寨守關,官府便用他的姓,命名為林寨。明正德十三年(1518年),王陽明平叛浰頭池大鬓農民起義軍後,有一部分官兵留在當地,林寨陳姓開基始祖陳元坤是較為出名的一系。陳元坤落戶林寨後,人丁繁衍快速,漸漸取代了有近2000年歷史的林姓人,陳姓人在林家大院周邊建起了眾多的四角樓。由於歷史原因,多數樓房損壞甚至絕滅。但作為東江客家民居四角樓之鄉,如今林寨還擁有中國最大的四角樓古建築群。

慢游深讀:干淨程度如同剛拂掃過一樣

進村的時候,有一個問題突然從腦海冒出來:關於古村的新與舊。

此前走過一些中國傳統古村,讓我對古村的印象多少都沾染有一些腐朽、頹敗的氣息。即使是修茸一新、經營有道的古村,你也可以從巷子的蕭條、某座古屋的蜘蛛網讀出些許“蒼涼”。但林寨卻給我另一番不同觀感。一開始,我就驚詫:整個古村何以保持得這麼干淨

干淨的程度就像剛拂掃過一樣。從當地人口中得知,這跟村子的結構布局及建築方式有關:小巷與排水溝的布局非常合理,下一場雨,泥沙、灰塵很快都會被沖走。因為地勢等自然條件所決定(抵御洪災),讓林寨的整體設計與布局一早就具有很高的科學性。

原住民生活並沒有多大改變

我想一個古村能保持旺盛的生命力,另一個問題也很關鍵:宿住的是村民還是村客

值得慶幸的是,如今的林寨古村,很多戶人家仍然住著原住民,他們祖輩生活在這裡。即使林寨成為旅游景點了,他們還是願意生活在這裡,他們的生活並沒有因此而遭受多大的改變。這一點,有一個細節可以值得揣摩:整個林寨,別說為游客開設的商業店鋪,連小賣部都沒見到幾間。村裡人,如今最大的經濟來源,還是種莊稼、干農活。從還沒進村,遠遠看見林寨古村的時候,就可以感覺到:林寨是被農田包圍,築於農田之上的村落。

三代林寨人構成典型現代村落

我所遇到的林寨人,明顯從輩分來區分,有三種。

青年一代,有外出務工的,也存在學有所成回鄉發展的。現在就職在當地政府部門的小建(化名)就是回鄉發展的代表。小伙子20歲出頭,他說,在廣州闖過幾年,後來就回家鄉了。他現在的工作是:一起把林寨村發展好,執行規劃,保護古村的原貌。陳仰天是中年一代,可以說在當地也是比較有“話語權”的。他是喝著村裡的古井水長大的一代人,如今為林寨出錢出力不少。

陳大嬸說是陳大嬸,其實她已經不年輕,實際是村裡七八十歲的老人。但是,現在她仍然種莊稼,看得出,她是那種閒不住的人。在坐著跟我聊天的時候,作為4個孩子他媽的她抽著煙,手裡還不停地搗弄著稻谷,口裡還念叨著管教調皮的孫子。

找陳仰天帶你游林寨看建築

單獨游林寨與村裡人帶你走林寨是有區別的,也完全是兩種不同的感受。

一個人進村,是向左走還是向右走,或許你會覺得都一樣,整個林寨就像一個擺好的方陣,但又不似繞迷宮,繞了一圈最終還是可以繞出來。如果你是奔著四角樓建築而來,為省功夫,即使你帶著游覽說明,還是建議跟隨當地人的腳步進村。因為現時保存下來的四角樓與樓之間,雖然外觀差別大,外來人卻難以區分。建築的學問,最好找陳仰天,他是最為博學的“林寨通”。

林寨旁邊有學校,每當上學、放學時間,看學生們走過小橋,奔跑追逐於小路,會讓你仿佛置身於安逸的歐洲小鎮,又像似曾相識的中國某邊遠農村。

其實,如今村子的“不和諧”建築還是有的,但不多。聽說,林寨古村的保護、搶修時間並不早,其中也是有故事的。這個故事如今也作為“傳奇”在林寨村裡傳唱:特別是村口處,早前不利於古村面貌的“違規建築”,幾乎是在“一夜之間”,拆遷成功,幾乎不用怎樣鼓動、勸說和教育,而村民們很快都配合。如此說來,林寨還可以說是國內社區旅游方面的典范。

建築之美:集各種功能於一體的田園式古堡

林寨地處窪地,古時有水患和匪盜之憂,於是鄉民建房的時候采用木石相結合,築成碉樓式,防洪防盜,由此造就了四角樓這種獨特的客家民居。林寨四角樓,大體上以士大夫第命名,傳說這起源於清乾隆歲下鎮陳興堂受封朝議大夫,不過各樓都另有別名稱謂。作為中國鄉土建築的一個特殊類型,是集防洪、防衛、居住、倉儲以及中西建築藝術於一體的田園式古堡。

謙光樓:典型富戶莊園

在林寨眾多的四角樓中,最具代表性的要數謙光樓。謙光樓建於民國九年(1920年),據傳是屋主陳雲亭被母親用激將法逼迫建成的。謙光樓采取“五進三棟”設計,有11個天井、18個廳堂、每層84個房洞,全屋324間。正面有4棟騎樓,造型獨特。屋梁石柱飾有花紋,屏風牌匾镂刻木雕,金漆油刷,是典型的富戶莊園。1963年長春電影制片廠拍攝《獨立大隊》時,就以謙光樓為地主莊園拍攝地。

赤樓:因裂縫而得名

新大夫第,斗門外另有“朝議第”牌匾,是清鹹豐1862年候任知府陳肇鑒的祖屋。據說當年建樓地基需填方,建築基礎不堅實,建成後牆體出現一些小裂縫,當地人稱之為“爆拆”,因為諧音“赤”,於是村民戲稱為赤樓。後來因為四角樓人家較早接受革命思潮,舉辦農民運動講習班,後東縱二隊又駐扎在這裡,鄉民們遂將這個紅色指揮所稱之為革命的“赤樓”。

史記雜談:林寨街市“霸攤位”

林寨街市有一不成文規定,凡需在街市臨時設攤擺賣的,除了定點攤位,其他空地都可任意提前選擇。當地人可隨處撿個石頭、木頭、紙片之類的東西,當做記號,或用瓦片等畫地圈攤,任何人都不能相爭,直到第二天集貿結束後,又可以重新放物定攤位。這種做法在當地叫“霸攤位”,此法至今在當地約定俗成。

陳襄廷自費組建林寨保衛團

民國初立,匪患成災。地方人士相謀組織保衛團,推選陳襄廷為團董。他自出經費,招募25名勇士,一切槍彈由他籌給,並在林寨街騰出3間店鋪為營地。一聞報警,即刻出擊緝拿。此舉讓盜匪聞風喪膽,林寨村得以安寧。

專家灼見

蔡道馨湖南大學建築學院設計研究院顧問總建築師

記者:從建築專業角度看,林寨古村四腳樓的現狀、保存情況如何

蔡教授:我認為這建築保存得比較好,它的布局基本上沒有改變。建築的材料、結構方面也沒有多大的改變,整個的院城,內部的模結構、雕刻(木雕、瓷雕)都沒有很大的破壞。感覺有待改善的是周圍環境,當地的自然環境保持得不太好,尤其周邊的一些不相干的現代建築有些喧賓奪主的意味。

記者:林寨古村四腳樓在整個中國的歷史建築中有什麼價值

蔡教授:四腳樓的古建築,是中國民間建築的一種表現形式,也是我們客家建築中的重要表現方式,在中國民間建築史上具有很重要的地位。民間民居的形式是多種多樣的,以四腳樓的形式也是一種方式,它跟廣東開平的碉樓、福建的土樓有相似的地方但也有不同的地方,例如都是布局嚴謹,卻不完全一致。它就地取材,整個樓房都是夯土建築,並且很結實,做成幾層樓高都不倒。年代久遠,最遠一點的可以追溯到明代,這樣都可以保存下來,可見它具有很大的建築科學價值。夯土建築到現在基本上已經失傳了,所以它也是進一步研究、發掘我國民間建築文化不可多得的遺產。

記者:對林寨古村未來的規劃有什麼建議

蔡教授:林寨古村的古建築是不可再生的資源。首先,作為平面布局也好,結構形式也好,建築材料也好,都應該保持原狀,不應該拿現在的材料、現代人的眼光對古建築加以改造。按照現代人的眼光、現代人的生活方式來改造過去的古建築是非常不明智的。其次應該把這些古建築周邊的環境很好地完善一下,把跟古建築不相干的現代建築剔除,保留較為原始的面貌。千萬不可以按照現代人的眼光改造古建築,如用水泥進行粉刷、鋪地面,這些會破壞整個建築文化氛圍。

心靈地圖:民間古建築的保護不能以經濟效益為動力

關於古村建築的保護和利用,這些年來,爭論一直不絕於耳。

很多人傾向於把古建築發展為旅捨,這樣既利用了建築又有利於保養,同時也滿足了一些人的好奇心以及體驗古時生活的需要。這方法不是不好,但是事實已經證明,國內目前還缺乏此種保護措施的基礎氛圍。多數被改造的古建築旅捨,基本已經失去了原先的味道,甚至多數只剩下外殼,有名無實。特別是國內多數民間古建築,其原始建築基礎決定其本身難以作為旅捨利用。

那麼,發展為影視基地如何這裡又必須承擔作為一個旅游目的地的風險:解決適度供“瞻仰”的問題。如果單純以經濟效益作為動力來保護民間古建築,這樣的路不可能一走到底。但事實上,某些地方就是看到其中的經濟效益,才決定去保護以及搶救。後來商業化成災,為時已晚。

如何才能兼顧各方利益而平衡發展這也是包括林寨古村在內的民間建築面臨的一個課題⊥觀來講,林寨在這方面做得還算合理。或許也是開發時間不長的緣故,但至少開頭的路子沒有走歪。

推薦閱讀:

路橋灰雕正在消逝的屋頂藝術

四川樂山城區仿古城牆具雛形

古代陶瓷的裝燒工藝鑒定之窯爐

新绛大力實施古建築完善修復工程

- 上一頁:昆侖石頭城一個消失了的古國

- 下一頁:金龜村 一個蛻變中的古村落