福建明代土樓

日期:2016/12/14 13:32:50 編輯:古建園林福建龍巖、漳州和廣東潮州等地存在眾多土樓建築。這種土樓原是中原一帶居民為了逃避戰亂而南遷閩粵後建造起來的。在宗族械斗和山盜、倭寇頻繁侵擾的環境中,這種堡壘式的聚族而居的住宅形式在明代有很大發展。據近年福建漳浦縣的調查,全縣有近二百座土樓,其中有四座是明代遺物,它們是:綏安鎮馬坑村一德樓,嘉靖三十七年(1558年)建;霞美鎮過田村贻燕樓,嘉靖三十九年(1560年)建;霞美鎮運頭村慶雲樓,隆慶三年(1569年)建;舊鎮潭子頭村晏海樓,萬歷十三年(1585年)建。其他還有永定縣古竹鄉古竹村的五雲樓和貞固樓、華安縣沙建鄉的升平樓、華安縣庭安村日新樓(1603年建)等。

明代土樓一般都是三、四層,外牆用土夯築而成,“土樓”之名由此而來。其平面形式有三種:

第一種為一字形平面。如華安縣日新樓,建於山坡上,主體由三座一字形平面的土樓組成,三樓隨地形而呈台階形升高。大門設在最低一幢建築內,門上尚有石刻門額題記“萬歷癸卯歲仲春鄒氏建”。

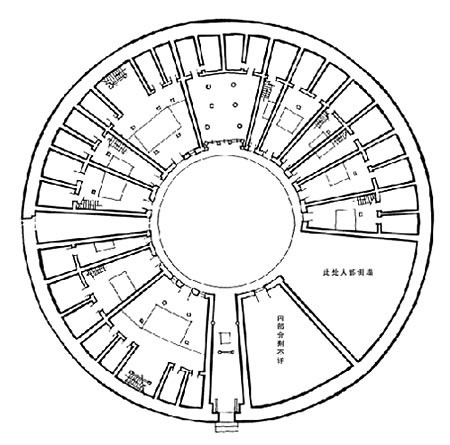

第二種為圓形平面。如華安縣沙建鄉升平樓,為三層圓形樓,外牆用花崗石砌築,比土樓更為堅固。沙建鄉齊雲樓平面也作圓形,但已於民國年間重建。

福建華安沙建鄉明代土樓升平樓的底層平面圖

第三種為方形平面。如漳浦縣贻燕樓為三層方樓,永定貞固樓為四層方樓,漳浦完壁樓為三層小型方樓。

由於防御上的需要,土樓的外牆都很厚,底層厚度一般在1.5米左右,向上逐層收縮。底層不對外開窗而只向裡開。樓上外窗也很小,且窗孔剖面往往成梯形,如同碉堡上的槍孔。面向內院的窗子則較大。土樓內隔牆多用土坯砌成,樓板用木構。屋頂用木構架,坡頂,覆蝴蝶瓦。

熱門文章