永壽宮

日期:2016/12/14 13:29:36 編輯:古建園林

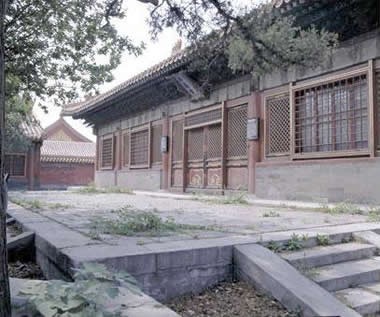

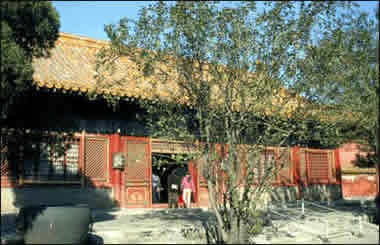

永壽宮為內廷西六宮之一。建於明永樂十八年(1420年),初名長樂宮。嘉靖十四年(1535年)改名毓德宮,萬歷四十四年(1616年)又更名為永壽宮。清朝順治十二年(1655年)、康熙三十六年(1697年)、光緒二十三年(1897年)都曾重修或大修,但仍基本保持明初始建時的格局。

永壽宮為兩進院,前院正殿永壽宮面闊5間,黃琉璃瓦歇山頂。外檐裝修,明間前後檐安雙交四菱花扇門,次間、梢間為檻牆,上安雙交四菱花扇窗。殿內高懸乾隆皇帝御筆匾額「令德淑儀」,東壁懸乾隆《聖制班姬辭辇贊》,西壁懸《班姬辭辇圖》。乾隆六年(1741年),乾隆皇帝下令,內廷東西十一宮的匾額「俱照永壽宮式樣制造」,自掛起之後,不許擅動或更換。

正殿有東西配殿各3間。後院正殿5間,東西有耳房,殿前東西亦有配殿各3間。院落東南有井亭1座。

永壽宮為明代妃嫔、清代後妃所居之處。明萬歷十八年(1590年),皇帝曾在此召見大學士申時行等人;崇祯十一年(1638年),因國內災情異象屢屢出現,皇帝在此宮齋居。清代順治帝皇貴妃董鄂氏、恪妃,嘉慶帝如妃曾在此居住。雍正十三年(1735年),雍正皇帝崩,孝聖憲皇太後居永壽宮,乾隆皇帝居乾清宮南廊苫次,並詣永壽宮問安。

乾隆三十七年(1772年)和恪和碩公主下嫁、乾隆五十四年(1789年)和孝固倫公主下嫁和珅之子,均設宴於永壽宮。道光中晚期,外侮內患日盛,而朝廷內部一味諱飾,將各疆吏密奏匿於永壽宮。光緒以後,此宮前後殿均設為大庫,收貯御用物件。

- 上一頁:北京天壇之外還有一處回音壁——清西陵

- 下一頁:翊坤宮

※相關文章

-

没有相关古代建築

熱門文章