廣東陽山潭村:“養在深閨”的古村落

日期:2016/12/14 17:13:41 編輯:古建園林

一座座古色、獨特的镬耳樓,歷經數百年的滄桑,至今仍保存完好

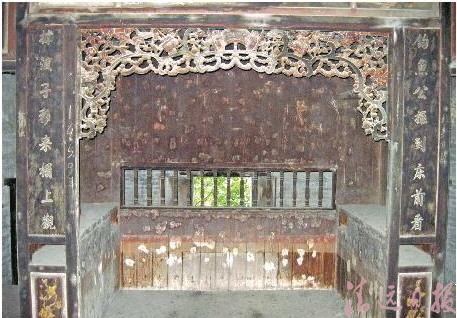

這明清古床,不僅滲透民俗雅韻,還折射出主人的社會地位

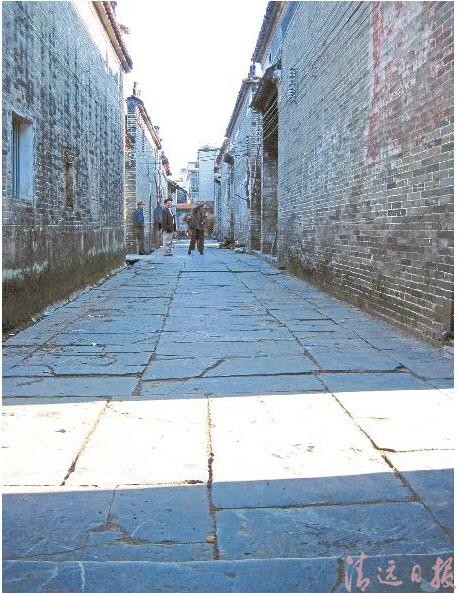

潭村的橫街直巷,都由青石板鋪就

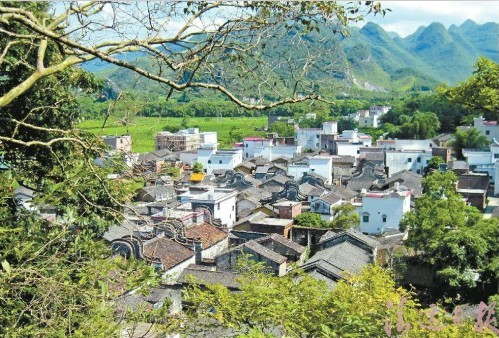

潭村,位於陽山縣七拱鎮南端四公裡,這裡山清水秀,人傑地靈。該村有建築獨特的古別墅、镬耳樓等千余間。整個村莊用“屋”字圍著,屋與屋之間,既獨立又相連,除大門小門外,四周幾乎沒有空隙;村內鋪滿青石板的大街小巷,縱橫交錯,巷巷相通;每條巷的頭尾設有門;村的東南西北都建有小炮樓,固若金湯。

此外,潭村之北的一座五十余米高的寨山,修建三重山門,山頂有二層的更樓,守更放哨。站在山頂,潭村一覽無遺。因此,寨山也就成為守護潭村的制高點。

潭村,是至今陽山縣保存最好的傳統古村落。2012年秋,我們一行幾人,走進潭村,感受那濃郁的古村遺韻———

潭村來由

凡到過潭村的人都知道,潭村沒有“潭”。可為何叫“潭村”?在出生於該村的陽山縣教育局退休干部陳其活老師告訴記者:明末期間(十七世紀二十年代),陳大爵、陳大乾兩兄弟在草陂遷徙潭村時,最初是在龍沸地(小地名)居住的,後來覺得那個地方不好,便搬遷到大車頭(今潭村大廟門口三百米處)安家落戶。屋宇坐西向東,前面有一條小河叫通儒河。左下方有個深潭,它與通儒河隔開,一般情況下河水進不去。天旱時,水就從潭底下湧出來,一年四季的水位都是固定的,所以叫做“衡潭”。潭雖有兩丈多深,但清澈見底,而且水質好,陳家每天都到那裡去挑水吃用。吃了那裡的水,人們健康長壽,人口發展很快,在大車頭住了三代,就由十多人發展到其時的一百多人。有一年夏天,大雨滂沱,山洪暴發,河水上漲,結果把陳氏兄弟的房屋全部沖毀,潭也被河沙填滿。陳氏兄弟本想繼續在那裡重建家園,後來陳殿貴(陳大乾的曾孫)的結拜兄弟許長三就對他說:“以後再發洪水怎麼辦?不如來我們許屋巷附近建房,這裡地勢高,比較安全。”陳殿貴覺得有道理,就遷到此地重建家園。因為陳殿貴是吃衡潭水大的,飲水思源,所以他就把自己的村莊命名為“潭村”。當時他還在大門口貼上一副對聯:“潭活清潮湧,村樹棟樑材”。

獨特建築

道光十三年(1833)始,十八世陳劍光兄弟耗時16年修建的怡愛堂建築群,這是村中最主要古建築。該建築群坐西向東,大門則朝南。占地面積92畝,建築面積60多畝。建築布局上,東西縱向的直巷3條,橫巷7條,將25幢建築分割成六縱,共有房屋266間。建築特點上,多是一廳二房二廊一天井的獨立單元房屋,屬縣內少見的建築形式。該建築群的大門樓上有“外翰第”匾額,為道光廿九年(1849)兩廣總督為廪貢生陳煜焱題贈。由此入內,是一個千余平方米的大坪地。這裡,是家族慶典活動的場所。直入後轉左,是一座內門樓,門上有“貢元”匾額,門聯:“門高司馬,樓善元龍”。舊時,門兩側擺放“肅靜”、“回避”的高腳牌各三件。

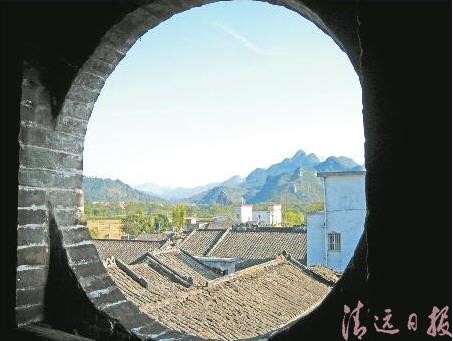

從族譜看來,這是忠州同知(同知,古稱司馬)、宣化知縣陳宅南的官府儀仗。入門之後,只見村入巷道四通八達,往復回還,如入迷宮。其中,有一座叫“高廳”的樓房,最為精美。此樓系前清秀才、民國律師陳其修的住宅,是村中保存最完成的樓房。樓高三層,樓板下以桁樑、樓板承撐,上鋪薄磚或紅毛泥(水泥)。以木質大板梯上下,每層一廳二房。門窗上有灰雕,兩邊有楹聯,牆壁上有題詩的彩色壁畫,屏風、床具外圍飾以木雕。二層以上,朝南開一個圓形、磚拱的窗口,可以遠眺遠處山水。二樓中堂床聯:智水祥光涵疊閣,仁山佳氣護層樓。三樓東側房門楹聯:群山高擁連奎璧,曲水環流浸斗牛。西側房門楹聯:水抱山環千古畫,鳥啼花放四時春。中堂床聯:聯:釣魚公擺到床前看,撐渡子移來榻上觀。這裡,“釣魚公”指窗外遠處河邊、形似釣翁的小山;“撐渡子”指河上擺渡的船夫。

推薦閱讀:

湖北竹溪席家大院

青島梁實秋故居

沈宅 陵鎮清末古建築

廈門鄭成功紀念館

古樓窗外,別有洞天

新樓古屋,相映成趣

“亦華別墅”內的水井與暗渠,伴隨歲月的積澱,它的文化意義遠遠超越其功能意義

亦華別墅

鹹豐元年(1851),陳劍光在潭村南邊五裡建成“亦華別墅”,俗稱“新城”。亦華別墅從1842年奠基動工,至1870年建成使用,歷時28年。占地30畝,建築面積8.6畝,原有房屋364間。四周城牆的牆基以上6米均用長約2米的石條砌成,城內依城牆修建環城的72間房屋。這些房屋高三層,上層是四周貫通的走馬廊,專供防御時行走、射擊之用。城牆的四角,均有一座更樓。

別墅僅有一個大門出入,內有橫巷3條,直巷6條,地面鋪青石板。入門後,是一個大花園,穿過花園後,進入二門,這裡是別墅核心建築,裡面是內花園,四周是房屋。其中,前排是客房,後排是客廳,兩邊是一廳二房二廊一天井的獨立單元房屋。核心建築的左右兩邊,有內外兩排房屋,內排為一廳四房一天井的房屋,共有四幢;外排有大屋10間。核心建築的後面,有一廳四房一天井的房屋一幢,左右各有單間房屋各八間。別墅的東南角,下挖約四米,從地下隱蔽引入小溪水,然後從地下北順流而出。其中,開挖一只水井,保障別墅的用水。這座別墅,頗具特色,全部是用花崗巖和青磚建造,裡面設有長廊、平房、花廳、高樓、游泳池,門口有大鐵門、龍子閘門,四邊圍牆高厚堅固,宏偉壯觀。遠處眺望,好像一座小城。路人驚歎不已!但也惹人嫉妒,有個人曾向陳劍光勒索二萬兩白銀。陳劍光不給,他就向皇上禀報,告陳劍光私造皇城,蓄意謀反,另立帝皇。皇上接到訴狀,立即勒令刑部傳令陳劍光審訊。

因為這是一宗關系到當代皇朝生死存亡的特大案件,刑部上書一拍驚堂木,問:“陳劍光,你想造反嗎?”“沒有。前段時間,某月某日我還捐了二千兩白銀給皇軍呢。”“你私造皇城,該當何罪?”陳劍光說:“我沒有私造皇城,何罪之有?”“你還想抵賴,在七拱石根落附近那座城不是你建造的嗎?”陳劍光說:“我只是在石根落的地方建了一座別墅。”上書聽了,怒發沖冠,大聲呵斥:“你還想狡辯!來人,打他40大板!”“請大人息怒,讓我把話說完之後,要打要殺,由你處決。”陳劍光繼續說:“皇城是四個角的,我的別墅是五個角的;皇城門是拱型的,我的別墅是四方的,而且門頂上還刻著‘亦華別墅’四個大字。敬請大人派人到實地明察。”刑部尚書聽了不敢妄動,只好說:“來人,暫且把他關押起來!退堂!”欽差大臣到了實地,從遠處看好像四個角,但環繞別墅轉一圈數了數,的確是五個角;大門口真的是四方的,而且刻有“別墅”字樣。他回去如實禀報。結果皇上就把陳劍光放了,並把誣告者殺掉。

人才輩出

十七世紀二十年代,陳大爵、陳大乾兄弟倆帶著家屬從草陂遷徙潭村。當時只有十多人,現在發展到240多戶,1360多人,其中外出發展人口60多戶,460多,分布在新加坡、馬來西亞、南非、日本、美國、加拿大等國家以及台灣、香港、廣西、河南、福建、內蒙古、廣州、深圳、珠海等地。

潭村人以耕讀為主,兼做一些貿易生意。清朝道光年代,陳超品就開始在本村創辦學堂(私塾),1937年,陳汝錫又創辦“潭村小學”,全部免費入學。由於重視文化,所以該村的人口素質比較高,清朝年代就有人中舉,陳超品考上太學士,兩人考上貢士(陳劍光,曾任山東省兖州府理事,林廟守衛司百戶,四品官;陳宅南,曾任宣化縣知縣升南寧府中州同知),陳毓南考上會元(曾任四會縣命官)。現在村莊大門口還留下“文魁”、“太學第”、“貢元”、“外翰第”等四塊清朝年代的牌匾。民國期間,又出了大學生、工程師陳應椿,縣參議長陳汝錫(1945年)。

解放以後,更是人才輩出,陽山剛解放,陳慶畔就當上七拱區副區長。到目前為止,全村博土生1人,碩士生2人,大專以上100多人,教師、醫師、律師等人才輩出。解放前當過教師的有10多人,解放後當過教師的50多人,所以被人們稱為“文化之鄉”、“教師之村”。

孔府武官

陳劍光(1793~1865),廪貢生,官林廟守衛司百戶。鹹豐初年,辭官回鄉,耗費廿多萬銀元,修建巨型城堡“亦華別墅”。清朝的百戶,即現代的連長。小小百戶何來那麼多錢呢?後來,從《孔府檔案選》等文獻找到答案。原來,陳劍光是“天下第一家”孔府的警備司令,兼管治安、稅務、采購等職。

歷代封建統治者武力奪取政權後,為長治久安,推行以文治國。為此,都打著尊崇孔子的旗幟,號令天下。因此,二千多年來的孔子嫡孫擁有世襲罔替的爵號,成為中國最古老的貴族世家。

在山東曲阜城內孔廟東側,有孔子嫡長子孫的府第,即衍聖公府,世稱“孔府”。清代,孔府擁有一百多萬畝田地,遍及魯、蘇等五省,管轄僕役、佃戶、廟戶達數萬戶數十萬人。事實上,孔府是一個五髒俱全的微型政權,設有百戶、管勾等六廳,管理日常事務。百戶廳,又稱林廟守衛司百戶,下設衙門,掌管孔府勞役戶籍,管轄林廟、書院戶丁,護衛孔府、林廟,征收丁銀,采辦祭品等。康熙年間規定,百戶授四品頂戴、補服、系刀,有傘、鑼、獸刀、棍、鎖、藍旗等軍牢儀仗,管轄健丁八十名,供其差遣。可見,孔府百戶的職權小、官銜高、待遇優的肥缺。

《孔府檔案選》又載,孔府有公開賣丁官的特權,俗叫捐官。孔府“捐例清單”列出官銜最高的是林廟百戶,實職一千二百兩銀,虛銜三百兩。數千裡外的陳劍光,可能是由此進入孔府為官的。

推薦閱讀:

湖北竹溪席家大院

青島梁實秋故居

沈宅 陵鎮清末古建築

廈門鄭成功紀念館

- 上一頁:中國十大私家古典園林

- 下一頁:青島梁實秋故居