還有多少古建築可以拿來破壞

日期:2016/12/14 10:54:36 編輯:古代建築

隨著中國旅游業越來越發達,古鎮旅游資源的開發也就成為了社會經濟發展的必然趨勢,並且越來越受到人們的喜愛。開發利用古鎮資源,就必須要綜合解決一系列問題,而火災的預防和處置就是其中一個重要內容。

8月9日凌晨1時50分左右,貴州省遵義市湄潭縣永興鎮街上居民區發生一起火災事故。經初步調查,火災原因疑為臨街一經營戶制作牛肉粉調料煎油失火引起。

永興鎮歷史上曾為貴州四大商業重鎮之一,是黔北與省外商品交流的主要商埠之一,被列為貴州省第二批歷史文化名鎮。

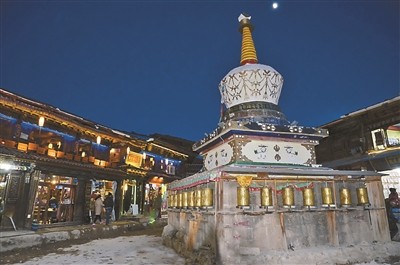

古鎮遭受火吻,永興不是第一個,當然也不會是最後一個。2014年1月11日雲南省迪慶藏族自治州香格裡拉縣獨克宗古城因用火不當,有著1300年歷史的古鎮核心區成為一片廢墟。

同年1月25日晚,貴州省鎮遠縣報京鄉報京侗寨發生大火,300年歷史的侗族村寨被燒毀。

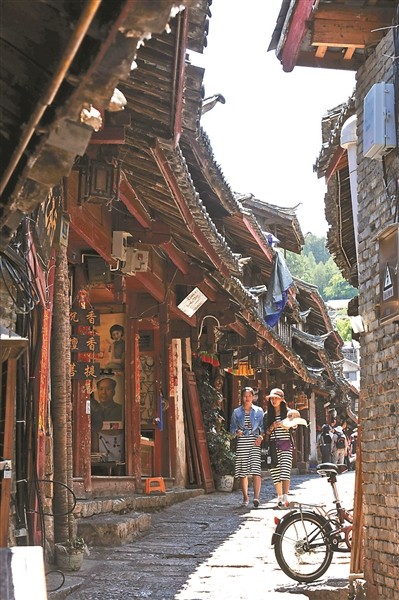

隨後4月6日凌晨,雲南麗江束河古鎮發生火災,起火原因初步確定為一菜館老板將未熄滅的蜂窩煤爐置於館內,引燃周圍物品。

今年1月3日凌晨,大理州巍山縣南诏鎮省級文物保護單位拱辰樓失火被燒毀,拱辰樓始建於明洪武年間,距今已600多年。

這樣的火災不勝枚舉,而古鎮頻遭火吻,也引起了人們對古鎮保護和商業開發的思考。

為什麼受傷的總是它們!

走進古鎮,你就會發現,中國大多數的古鎮都是木質結構或磚木結構,並且房屋連接緊密,再加上建築時間已經很久遠,存在的可燃物多,這樣的木質建築群,發生火災必然難以控制。

除此之外,古鎮大多道路狹窄,小巷蜿蜒曲折,因此造成大型消防車無法進入受災核心區。雖然現在很多古鎮的客棧都有“消防水池”,但是仍有比較大的安全隱患。

此外,古鎮近些年旅游、商業開發造成新舊建築毗連,沒有分區,沒有防火牆,建築高度密集,也是古鎮火災損失慘重的一大原因。而據資料記載,很多古鎮在原本的布局中,古城房屋中間有必要的“隔火帶”,在歷史上,房屋的間距也比較寬敞,不可能出現“連片失火”的情況。

我們的先民在建造木質結構的藏房時,肯定是考慮到了隔火帶,而現在的人建造房子,因為地價貴,所以建造的房子間距越來越窄。一家商業客棧起火,導致大量文物損毀,這樣的教訓需要牢記。

去年,央視《焦點訪談》做了一期節目——《古鎮:火災的隱患》,節目中,央視記者曾采訪到迪慶文管所所長陳鋼,陳鋼介紹,獨克宗古城有三種建築:民居、商鋪和漢式佛堂,三種都是土木結構的建築,連房頂都是木制的。為了防火,歷代先人對它的建築空間布局和防火預留空間都形成了嚴格約定,但是現代商業開發把這些都破壞掉了。傳統的獨克宗古城建築之間不僅預留了防火間隔,一旦一棟建築著火,居民可以掀起屋頂,用牛皮繩把整棟房子拉倒破拆,鋪在房頂的一層厚土冬天可以保溫,著火的時候可以滅火,不至於殃及其他鄰居。

傳統建築的防火理念被拋開,為大火埋下了重重隱患。

在英國,防火是自然而然的事

英國人向來以固守傳統而著稱,這對英國的古建築來說是一種幸事。來到英國,許多城市都能看到中世紀的教堂、維多利亞時期的街道和雄偉威嚴的古堡。能讓現代人欣賞甚至繼續使用這些古老建築,離不開英國在古城古跡保護方面的“一絲不苟”。

防火不僅是保護古跡的需要。對英國人來說,無論在學校、公司或是在家,防火意識都是不需強調、自然而然的事情。正是這種深入人心的防火意識和完備的防火設施,使得英國數年來一直是歐洲火災率最低的國家之一。

當然,英國古城也有火災的慘痛教訓,最讓人痛惜的就是1966年的倫敦大火。源起於一家面包店的火苗趁著風勢迅速蔓延到倫敦城大部地區,大火連燒四天才被撲滅。這場火燒毀了包括不列顛尼亞城牆在內的許多中世紀倫敦城建築,著名的聖保羅大教堂也受損嚴重。

建築密集、古跡眾多,火災輕易就能造成慘重損失,因此這場大火足以讓人刻骨銘心。自那以後,倫敦進一步完善了防火措施。

如今,不論是古建築還是新建築,英國的防火設施標准都近乎苛刻。比如其靈敏度極高、且幾乎家家戶戶都會安裝防火報警系統,以及任何建築內都能見到的防火門,這些都是防火設施的重要組成部分。

初到英國的人一定會對許多建築內一道道的防火門印象深刻。的確,由於強調防止初期火勢蔓延,英國十分注重防火門的設置。在學校的樓道等許多地方,防火門甚至多到讓人覺得沒有必要,消防栓更是隨處可見,而正是這些看似繁雜的預防設施,能在危急時刻起到關鍵作用。

不要等到古鎮起火了,我們才意識到防火的重要性,也不要等到古鎮被燒毀了,我們才覺得可惜,古鎮被燒毀意味著當地文化的毀滅,所以事先預防遠比事後後悔重要,畢竟我們沒有多少古鎮可以再拿來被破壞了。

(來源:北京青年報)

- 上一頁:傳統村落保護應讓原住民受益

- 下一頁:由文物保護單位遷移異地保護所想到的