重慶公眾走進考古現場 揭開古跡神秘面紗

日期:2016/12/14 12:02:09 編輯:古代建築

由重慶市文化遺產研究院承辦的2015年網絡媒體暨微博達人“重慶考古發現”公眾考古活動落下帷幕。本次活動向公眾揭開了神秘的考古遺址“面紗”,將重慶最新的考古發現完整展示了出來。

渝中市委辦公大樓舊址

公眾考古隊一行先行來到位於重慶市渝中區枇杷山正街72號的中共重慶市委會辦公大樓舊址。該樓坐北朝南,背依枇杷山,面朝長江,與南岸區隔江相望,為一磚混結構建築,建築因地制宜,合理利用地勢,采取傳統柱網式基礎布局,磚混結構,主體三層。

據了解,該樓於1951年奠基,1953年落成並交付使用,是建國初期重慶百廢待興之時興建的公共建築之一,是見證重慶社會發展的近現代重要建築,是體現時代特征的代表性建築,對建築史研究和中共黨史研究具有重要價值。1955年,該樓作為重慶市博物館文物展覽大樓使用。

重慶市文化遺產研究院告知,本著“修舊如舊”的文物保護思路,遵守文物保護的基本原則,將在保證外觀、風格不變的前提下,對其結構進行加強,同時運用傳統技術、材料對原來的部分構件進行復原,使該樓繼續承載著重慶市文化遺產保護的重要使命。

渝中區老鼓樓衙署和太平門遺址

隨後,考古隊“拜訪”了位於重慶市渝中區解放東路巴縣衙門片區的老鼓樓衙署遺址。該遺址於2010年3月發現,被評為“全國第三次文物普查百大新發現”,後經國家文物局批准,破格直升第七批全國重點文物保護單位。而僅一街之隔的太平門遺址包括城門1座、城牆1段、道路2條、蓄水池1座、井1口、排水溝6條及護坡牆1段。

老鼓樓衙署遺址見證了重慶千年的沿革變遷,是重慶市已發現的等級最高、價值最大的歷史建築遺存,填補了重慶及西南地區城市考古的重大空白,對於研究中國都城以外的地方衙署資料具有重要意義。

據文獻記載,重慶城在明清時期共有17座城門,因城市建設的快速發展,保存至今的僅余通遠門、東水門和人和門3座。本次工作新發現的太平門遺址是重慶市區首座經過考古發掘的城門及城牆遺址,結構完整、布局清晰,以實物為載體再現了明清時期的重慶城。

永川高洞子崖墓群

考古隊一行夜探永川高洞子崖墓。該墓群共分布有3座墓葬,編號為M1—M3,均坐北朝南,為南宋晚期較為罕見的崖墓。其中M1墓室為弧形八邊形仿木結構,穹窿頂,高2.6米。它的每根立柱和壁面,分別雕刻出青龍、白虎、朱雀、玄武天地四方神;及中國神話故事中的羽人、仙鶴、天鹿、麒鱗、天龍;象征富貴的牡丹、荷花、瑞草,展示無限空間,階梯式層層上收並套八個稜形圖案的穹隆頂造形。這不僅僅是一處崖墓更是南宋時期精美的“雕刻作品”。

因其正龛左右立柱上刻有“南陽氏天鳳郎壽堂、大宋開禧春造記匠”陰刻楷書確切記年字樣,使該墓成為中國南方晚期崖墓代表之一,具有重要的考古研究價值。重慶市文化遺產研究院教授表示,這批墓葬的發現豐富了宋代墓葬的形制,作為紀年墓葬,對於宋代墓葬的年代學研究具有標型作用。同時為探討崖墓的使用下限、宋代永川地區的喪葬制度以及雕刻工藝水平等提供了重要的實物資料。

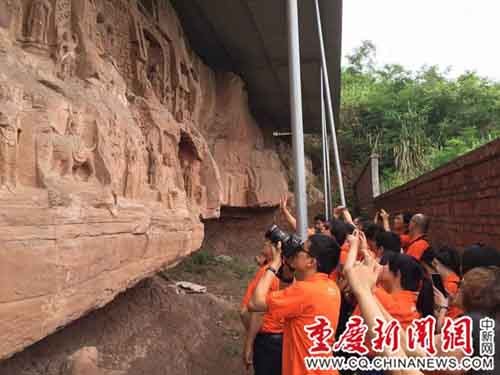

潼南大佛寺和千佛寺摩崖造像

日一早,考古隊員一行驅車前往距離潼南城區不遠的大佛寺。該寺內摩巖造像存有自隋至清,時間長達1400余年,有眾多明確紀年的儒、釋、道三教造像126龛928尊,是重慶地區最早的宗教造像。其寺內隋開皇、大業天尊像是我國早期道家造像之一。其中,大佛殿內摩巖鑿造的高18.43米的彌勒佛被世界性權威刊物列為全世界十大大佛中的第八大佛。

千佛寺摩崖造像位於重慶市潼南縣崇龛鎮薛家灣1社張家灣北部山腳下。雕造有各類造像約283身。據了解,千佛寺摩崖造像規模較大、時代較早、保存較好,且造像題材豐富、雕刻精美,具有較高的藝術價值和佛教考古價值。特別是第39號龛題記有“天寶拾壹年”為重慶地區中唐時期佛教考古研究領域提供了重要資料。

合川范家堰考古工地

范家堰遺址位於合川區釣魚城北部二級階地上,目前,已揭露遺跡主要為兩座宋代大型高台建築基址,均條石壘砌,逐層收分,內部以紅黏土夾雜石塊夯築。這也是釣魚城中的軍事政治中心地段,其中有疑似“城門”的石砌拱券頂建築,也有生活用的巨型石磨。

在范家堰遺址上方就是釣魚城遺址景區。其地當嘉陵江、渠江、涪江之口,控扼三江,自古為“巴蜀要沖”。它是南宋末期抵御蒙、元精銳之師的重要軍事陣地。其中雄偉的練兵場和可以遠眺嘉陵江的觀景台是景區中人氣最高的地點。

渝北多功城

多功城位於重慶市市轄區渝北區翠雲街道花朝村七社,占地面積20000平方米。多功城始建於南宋末,淳祐四年(1244年)余玠修合川釣魚城時,同時修築多功城,拱衛重慶,鹹淳六年(1270年),朱祀孫重新修築。西門券頂題刻“端明殿大學士大夫四川安撫制置使朱禩孫建”,後明清兩朝多次維修,具有重要的具有重要的歷史、政治、軍事價值。

重慶市文化遺產研究院本次活動總策劃人林必忠介紹,希望通過本次活動的新型傳播形式——手機端互動,吸引更多公眾參與到考古發掘的樂趣中來。作為重慶文化遺產宣傳月的重點活動之一,通過網絡微博達人親臨考古現場,向公眾普及了考古知識,吸引了更多人關注重慶豐富的文化遺產。

- 上一頁:湘潭149處文物古跡納入保護規劃

- 下一頁:三建築物擬列法定古蹟