“明長城”:家底是怎樣探出來的?意義何在?(組圖)

日期:2016/12/15 15:11:20 編輯:古代建築

本版圖片均為資料圖片

新聞背景

2009年末,國家測繪局、國家文物局長城資源調查項目組組織專家在青海省西寧市召開明長城測量成果分省區驗收會。寧夏回族自治區國土資源廳(測繪局)承擔的寧夏境內297幅1∶10000長城資源調查測量,包括數字高程模型數據(DEM)、數字正射影像數據(DOM)、專題矢量數據(DLG)、專題影像數據(TMAP)及相關的元數據等成果,經專家組驗收通過。專家組在省區級生產驗收和項目組數據檢查的基礎上,聽取了項目承擔單位寧夏第二測繪院的工作和技術匯報,審閱了相關質量檢驗報告、文檔資料和圖件,一致認為明長城測量采用的技術方法符合設計要求,所完成的各種數據符合要求,資料完整。此舉表明,寧夏境內歷代長城中規模最大的明長城已經完全被探明了家底。

引子

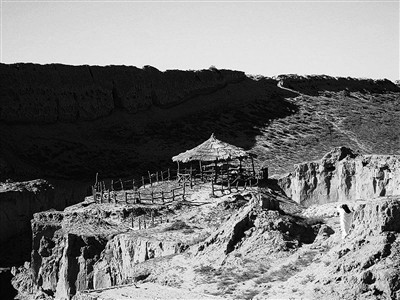

“它像一條找不到頭尾的灰色長蛇,伸展在大漠中,它已經完成了保衛中原帝國抵御北方蠻夷入侵的歷史使命,我們看到路邊矗立起的無數烽火台,它們是已逝去的輝煌時代的黯然無聲,卻又是雄辯有力的見證。烽火台一座接一座,似心跳一般有規律地隱現在道路的塵土和冬天的寒霧之中,似乎鐵了心要和事物的消亡法則抗拒下去,不管經歷了多少世紀的滄桑,卻依然挺立在那裡。”這是1930年,斯文·赫定用詩一般的文字所贊歎的漢長城。

寧夏不僅有他所贊歎的漢長城,而且有更早的戰國長城、秦長城,以及其後的宋、明等朝修築的長城。寧夏境內的長城的可見牆體為506公裡,其上有城台706座,長城內外有疏密不等的營堡和墩台,營堡282座、墩台1065座。寧夏境內20個市縣均有長城牆體、營堡和墩台分布,是名副其實的長城之鄉,有著“中國古長城博物館”之稱。

寧夏境內的長城歷經10余個朝代的持續建設,跨越了近2000多年的歷史,其中明代長城保存程度最好,分布范圍最廣,同時也是學術界爭議最少的長城。

寧夏明長城——“河東牆”赫赫有名

明朝初期,朱元璋采納了大臣朱升“高築牆”的建議,對長城的修築和防務十分重視,將中國北方從東到西6300多公裡的陸疆,劃分為遼東、薊州、宣府、大同、偏頭、固原、延綏、寧夏、甘肅九個防區,並在北部邊境大修長城、建置長城九鎮。寧夏境內明長城以北的瓦剌和鞑靼兩大蒙古殘余勢力,直接威脅著西安甚至關中平原的安全,因此,明朝對這裡的重視程度是歷代所沒有的。

公元1474年,巡撫都御史徐廷章、都督范瑾向朝廷奏請,修築了以今鹽池縣花馬池為起點、向西延伸到黃河邊、193.5公裡長的長城。因為這些長城位於黃河之東,所以被稱為“河東牆”,是寧夏境內最早的明長城。每隔30裡修築一個軍堡,每隔60裡築一個城。那些邊防軍人就駐守在這些城和堡中。

公元1507年,楊一清總督陝西三邊時,調集寧夏、西安的軍屯兵力4萬人及5萬多名民工,開始修繕“河東牆”。1531年,陝西三邊總制尚書王瓊向朝廷再次奏請,在“河東牆”的南邊,挖深溝、壘牆地,修築了一條180公裡長的長城。這種“深溝高壘”的做法,被朝廷作為樣板,向寧夏長城的東邊地區推廣。至今,從銀川到鹽池的路上,仍然可以看見這兩條被當地人稱為頭道邊和二道邊的長城。除了黃河東邊的“河東牆”外,寧夏北部賀蘭山和黃河之間的北長城,中衛到中寧、銀川的西長城,以及當時固原鎮管轄的明長城,寧夏明長城在明代萬裡長城的總長度中占居近1/3。

現代測量,給寧夏明長城測測“身長”

這項由國家文物局和國家測繪局組織的對寧夏明長城進行測量和調查的工作,走進寧夏時,已經是2007年的春天了。

2007年4月3日下午,時任寧夏第二測繪院總工程師的屈顏和來自寧夏文物局、寧夏國土資源廳等單位的工作人員前往寧夏鹽池縣,參加在那裡召開的一個野外調查培訓。

“那天就標志著對明長城調查的開始,接著是另一些工作人員負責的稱之為外業的田野調查。他們主要負責找尋寧夏境內橫貫東西的明長城,測量其長度。外業的調查數據到了我們這裡,我們就開始了影像圖、分布圖等內業工作。”屈顏說。

和以往文物工作者考察長城時用鋼尺等進行實地測量不同的是,這一次測量工作采用的是數字攝影測量技術,也就是通過攝影測量、立體量測、外業GPS實測、鋼尺量測、1:50000地圖圖上量測等技術試驗,再結合現有的影像資料、工程周期等因素,來確定長城的長度。

相比較其他方法,在確保合理精度的情況下,該方法是目前最科學、最有效的量測方法。屈顏告訴記者:“這種方法除了可以科學地測量明長城的長度外,還可以生成長城沿線左右一公裡范圍內的數字正射影像數據、數字高程模型數據和長城資源要素數據,實現摸清長城家底的目的,並為今後開展長城保護、利用、管理和研究,提供技術手段。”

寧夏第二測繪院的有關人士告訴記者,這種測量方法的創新性有三點:一是首次基於影像立體測量全國范圍內的長城,解決了大范圍狹長帶狀區域的立體測量技術問題,確保了長城長度測量的准確性。二是科學評價了長城測量的精度,解決了利用攝影測量觀測點精度評價折線精度的技術關鍵。三是首次大規模運用測繪技術輔助文物調查,推動了地理信息數據和測繪技術在全國文物普查與保護中的應用。

2007年到2008年,對於參加長城外業調查的每個人來說,都是一次考驗。

寧夏考古所的王仁芳也參加了測量工作。整個調查組分為4個小隊,王仁芳和其他9人在第四小隊。從鹽池縣到海原縣,他們徒步穿越了這一路的長城。王仁芳在考古所的同事周雲分在第二小隊,第二小隊的5個人從青銅峽到中寧、中衛測量“西長城”,一路經歷了車陷沙漠、露宿野外、遭遇狂風等困難。最嚴重的一次車陷沙漠時,大家只好步行走出沙漠尋求幫助,直到遇到一個采石場的鏟車,才得以將保障後勤的車從沙漠中拉出。

2007年10月,他們又到寧夏北部地區勘測“北長城”,整個外業下來,王仁芳和隊員們徒步500多公裡,他們的後勤車輛跑了5萬公裡。

寧夏境內的4個小隊32名調查隊員,分布在長城沿線,完成了外業控制、空三加密、長度立體測量、長度統計、質量檢查與管理等工作。2008年11月5日,他們完成了所有野外調查,累計經過72個鄉鎮、213個行政村,行程達113143公裡。

2008年11月,屈顏和她的同事拿到了王仁芳等人的“外業資料”。這份“外業資料”明顯帶有現代科技成分,它包括航空影像、明長城田野調查資料與成果、長城調繪成果、基礎地理信息數據、地形圖、文獻資料等。這是第一次對明長城采用統一的精度進行高精度量測。

這些數據將會告訴人們寧夏明長城的確切長度(因涉及國家機密,長城長度不易透露)。

測量明長城,意義何在?

在人文學者的眼裡,寧夏明長城是怎樣的呢?寧夏社會科學院研究院薛正昌在他的《寧夏歷史文化地理》中寫道:“在明代修築長城的過程中,寧夏修築的長城,其規模是空前絕後的。明代以後,中國歷經兩千多年的長城修築,基本畫上了一個凝聚著深厚的中國歷史文化的句號。明長城作為一種文化景觀,是歷史留給寧夏豐厚的文化遺產,我們要在保護和研究的基礎上開發利用。”

早在上世紀80年代初,時任寧夏考古研究所副所長、中國長城學會理事的許成就考察過寧夏明長城,結合考察,那時,長城在他眼裡就是“中華民族意志和力量的象征,是古代勞動人民的偉大創造。寧夏境內的長城是萬裡長城的組成部分,也是珍貴的歷史遺產。”

寧夏圖書館副館長張欣毅也是一位長期研究寧夏本土文化的學者,他指出:“明長城是長城寧夏段的極盛期,中長城和東、西長城形成了一個‘長城金三角’。修築長城的同時,明朝在長城沿線的軍事防衛體系上做了調整,實行軍民合一式的‘鎮衛所制度’。明朝沿長城設置的9個重鎮,在現在寧夏境內就有2個重鎮、7個衛38個所、90多個屯堡。”

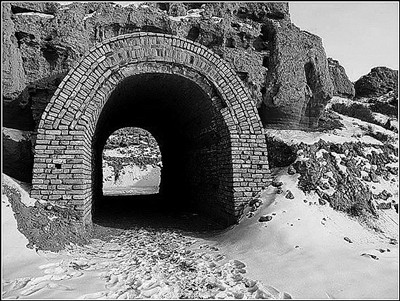

對於這個明長城帶來的文化遺產,著名作家張賢亮在接受本報記者采訪時給出了另一種解釋:“明代,寧夏成為蒙元殘余勢力和明王朝抗峙之地,明長城就是這種抗峙的產物,分布在長城沿線的堡寨就是長城的衍生物。留在寧夏境內的20多個堡寨不僅是軍事產物,在今天更是文化遺產。坐落在長城上的鎮北堡被開發成旅游景點就是文化遺產的一個體現。”同樣坐落在靈武境內長城上的橫山堡,其獨特的藏兵洞就是見證當時軍事防御的產物,如今則成為見證明長城的景區。這也恰好印證了張賢亮的上述觀點。