謀道:磐石間的古鎮風情

日期:2016/12/16 18:30:00 編輯:古代建築

荊楚網消息 (楚天金報) 圖為:在齊岳山頂遠眺,利中平原金黃的稻田

圖為:魚木寨上,土家古墓顯示出人們對生命的豁達

圖為:兼具景觀、軍事價值的魚木寨寨門

圖為:一片雲霧中的土家山寨,別具一番景致

□文圖/本報記者蒲哲 通訊員胡俊傑 歐陽長遠

編者按

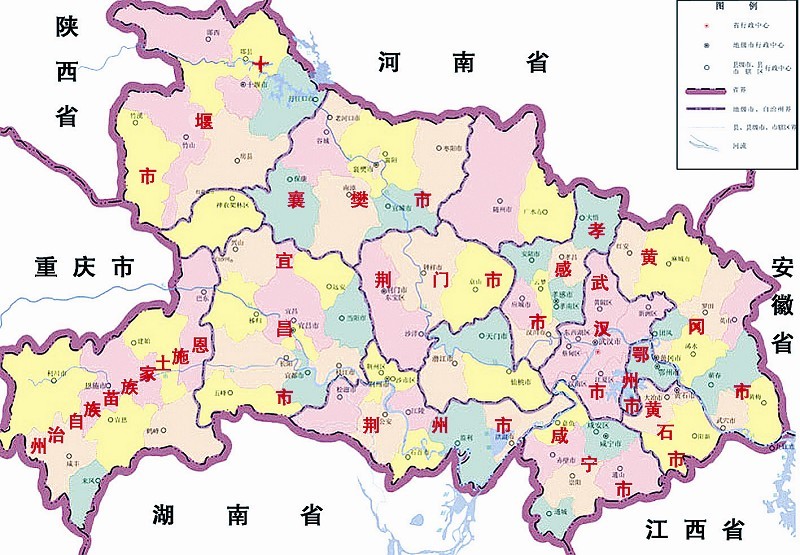

為呼應省委、省政府提出的全力打造“鄂西生態文化旅游圈”、壯大湖北旅游產業這一重大戰略構想,近日,本報記者遠赴我省西部與鄰省(市)交界處,深入農家,深入景區,對沿線歷史遺址、英雄典故、民間風俗等挖掘和整理,向讀者展示一個美麗動人、生機勃發和充滿文化氣息的鄂西。9月28日,其中八篇報道已在《托起鄂西的明天》特刊中刊發,今起刊發另外3篇,以飨讀者。

謀道 究竟謀什麼道

從利川縣城出發,汽車就像一條魚,在崇山峻嶺中游弋。駛出利中盆地不過幾公裡,汽車就開始奔上盤山公路,海拔也驟然上升。山路再轉,眼前豁然開朗:突兀山峰陡然不見,撲面而來的卻是一片開闊的高山草原。“這裡就是南方最大的高山草場齊岳山了!”同行的當地干部介紹,傳說明朝時采藥道人采百草煉長生不老之丹,采遍天下名山,所需幾味主藥終不齊備。後來,他無意中來到齊岳山,發現他所需的幾味主藥,這裡幾乎遍山都是,因此,古時人們俗稱此山為齊藥山。

到達此行的目的地——“湖北西大門”的謀道鎮,已時近中午。謀道,究竟謀什麼道?一下車記者就迫不及待地將這個問題拋給了鎮委趙書記。“這個說來還有一段遠古的傳說呢!”55歲的趙書記,在謀道生活工作了一輩子,說起謀道來津津樂道。他說,這裡的每一座山、每一座寨、每一條溪、每一棟古建築,都有許多濃濃鄉俗味的傳說。

據傳,此地是晉代南浦縣治所在,距今已一千七百多年。在謀道鎮上有條小溪,它本不過是一條默默無聞的小溪。傳說,三國時期,關羽入川時路過此地,曾下馬在一塊青石上磨刀。此後,這條小溪就被命名為“磨刀溪”。

“大丈夫磨刀垂宇宙,士君子謀道貫古今”,這是1905年四川總督趙爾豐路過磨刀溪為關廟作的一副楹聯。總督莅臨此地,大抵也領略了當地人的脾性,似嫌“磨刀”二字沾染血腥,便在關廟留下了另一副語重心長的聯語:“既磨刀尚武,應謀道修文”。

由此可見,“磨刀”更名“謀道”,肯定與此聯和這位四川總督有關。

一棵樹成就76個博士

歲月更迭,謀道很多古老的風物在人們的視線裡永遠消逝了,老街上的“天下第一杉”就尤顯珍貴了。這棵龍骨虬枝、高大挺拔的水杉,樹高35米,胸徑2.5米,冠幅22米,樹齡達五百多年。它是世界上樹齡最大、胸徑最粗的水杉母樹。

在老街住了四十多年的向詩忠說,“這的確是棵神樹”。傳說,以前樹下有個小廟,供奉著一尊菩薩石像。隨著歲月的流逝,石像就與大樹慢慢長在了一起,菩薩與樹合二為一,再加上這棵樹有著幾百年的高齡,人們就把它奉為“神樹”來頂禮膜拜。

而另一個傳奇是,七十多年來,因為研究這棵樹,中外共有76人獲得博士學位。

謀道水杉樹的發現,被稱為二十世紀植物學上的最大發現——在此之前,人們只見過從地層中發掘出來的水杉化石。專家介紹,在一億三千萬年前,水杉誕生於北極圈,後來逐漸分布到歐、亞、北美三洲。植物學界認為,在第四紀冰川過後,水杉在地球上已經絕跡。

推倒這一斷言,世界各國的專家經歷了5年時間。

1941年,我國森林學家干铎教授途經現利川市謀道鎮,偶然發現路旁有一株參天古樹,其樹干直插雲天,異常壯觀,就將其標本帶回研究所。之後,原中央林業實驗所的王戰教授得知此處有株“怪樹”,便去察看並采集枝葉及球果標本,經研究為其定名為“水松”。

1945年,當植物分類學家鄭萬鈞見到不完整的“水松”標本時,立即認定它是介於杉科和柏科之間的新屬、新種,為此通宵達旦研究標本,查閱文獻,並多次派人前往當地采集標本,還和另一位植物學家胡先骕共同研討。最後,兩人共同將該標本定名為水杉並聯名發表,肯定了“中國活化石”——活水杉的存在,從而推翻了水杉在世界上早已滅絕的定論。世界植物學界為之轟動,驚呼這是植物界百年來的重大發現。

之後,美國加利福尼亞大學古植物學家錢耐,專程前來中國實地考察。我國科學家還對利川原產區的水杉古樹進行了觀察研究,繼而又發現了生長在小河一帶珍稀的水杉原生種群。從此,生長於利川深山幽谷之中,默默無聞地度過了漫長歲月的古水杉,一舉成名,被譽為“活化石”和植物中的“國寶”。

近50年來,各國研究此樹發表的論文、著述達七百多篇(部),獲得博士學位的專家有76人,而水杉的引種栽培也已從中國逐漸發展到世界八十多個國家。

魚木寨上土家情

離開謀道老街,沿318國道繼續向西,行約十數公裡,就來到了國家級文物保護單位“土家第一寨”魚木寨。同行的干部介紹,魚木寨所處地勢非常特別,寨子所在的山頭三面絕壁,只是東面有一條不足兩米的立於峭壁之上的石梯路,整個寨子就成一個葫蘆形狀。“上山起碼得兩三個小時!”路邊小店老板介紹,這條石梯路長5公裡,望著幾乎恍如天降的“天梯”,一行人不由得倒吸了一口冷氣。

據說,古時馬、譚土司連年爭戰。譚土司為了顯示寨內糧草豐厚,從寨東巖洞口向下扔了許多活魚,有的魚竟掛在了馬土司帳前的樹上。馬土司望魚歎息:“欲克此寨,如緣木求魚。”遂引兵自退。魚木寨亦因此而得名。

登上“土家山寨”前,本以為這裡將是長街短巷相連,大院草捨鱗次。然而,穿過寨門,只能驚歎這裡是一個與世隔絕的世外桃源:起伏的山巒之間,一戶戶民居如星墜夜空。許是交通的不便利,這裡完好地保存了土家的習俗。老人們都身著青布土衣,頭裹一條頭帕。

寨子上,雖然姓氏有五六家,至今還有條不成文的規定:本寨人不通婚。在這裡,即便是現代年輕人的終身大事,仍保持著“媒妁之言”的古訓。在土家族,男女相親叫作“看人家”,第一次見面都是女方到男方家。這時,女方有著絕對的主動權,只有相中了男方的為人與家境,男方才可以帶上禮品,到女方家拜訪。經過了這個儀式,雙方才能正式交往。

“其實程序還有很多呢!”一輩子都在寨子生活的胡正剛已經59歲了,是小寨唯一的老師。“雙方家庭首肯後,之後的交往、生活中,豬肉成為最重要的禮品。到成親前一天,男方還得帶上婚書到女方家,並抬上半頭豬肉作禮,次日才能順順利利地迎走新娘。而新婚的第一年春節,新人還要背著‘豬肘子’回娘家。”

如今,雖然年輕人在外多是自由戀愛,但是回到老家,這一整套程序仍是要走的。在這裡,土家人用最樸實的婚姻觀念,表達著他們對幸福的向往。

- 上一頁:近郊游火爆 平樂古鎮入住客棧需提前預訂

- 下一頁:臨沭南古鎮葡萄大豐收

熱門文章

熱門圖文