小木作的精品——轉輪藏

日期:2016/12/14 10:43:35 編輯:古建築工藝

攝影:楊昶

《營造法式》所列的經櫥有兩種,一種為壁藏,較常見;另一種是轉輪經藏,現存實例較少。“藏”指佛道經書,亦指收藏經書之處。轉輪經藏是一種八角形經櫥,中間有軸可以轉動。轉輪藏是南朝梁代傅翕所創,唐宋頗為流行。佛道教義認為,推動轉輪藏旋轉一周與誦念經書一遍同樣取得功德,這就為那些不會識字念經的信眾提供了方便。

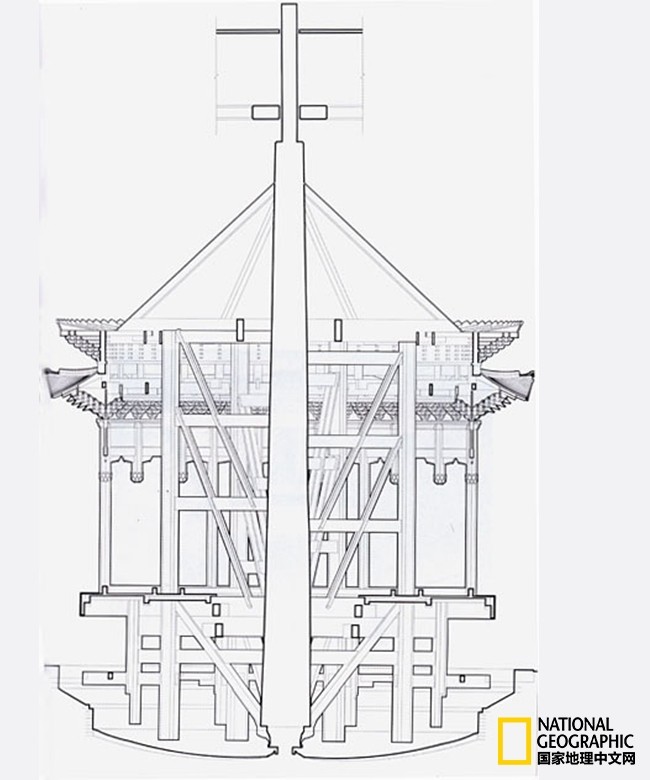

隆興寺轉輪藏結構示意圖

出自陳明達《〈營造法式〉辭解》

《營造法式》中記載,轉輪藏平面為八角形,高20尺、徑16尺,其結構分三部分,最外側是外槽,中為裡槽,內為轉輪。《營造法式》所記載的轉輪經藏只有內層的轉輪可以轉動,其余部分固定於地面,操作推動轉輪藏的部位也極為有限。目前國內現存的幾座木制轉輪藏卻大多是可以整體轉動的,如河北正定隆興寺北宋轉輪藏、四川江油雲巖寺南宋飛天藏、四川平武報恩寺華嚴殿明代轉輪藏以及北京頤和園萬壽山清代轉輪藏,比《營造法式》中的記載更進一步。

隆興寺轉輪藏局部

攝影:馮方宇

正定隆興寺轉輪藏是國內現存最古老的轉輪藏。直徑7米,分為藏座、藏身、藏頂三部分,通過中間的一根10.8米、上下貫穿的立軸樹立在鐵鵝台上,外槽為八邊形,內槽為圓形。外槽額、枋、檐、鋪作均依大木作規制縮小比例制作,其中每一面是在三開間立面的基礎上進行了改造,由於要盡可能展示內部,取消了兩根中央立柱,而變成了帶有垂蓮的虛柱。

隆興寺轉輪藏下檐鋪作

攝影:馮方宇

隆興寺轉輪藏的建築構件處理極為精致,上下兩檐都采用了復雜的斗拱。外槽斗拱為雙杪三下昂八鋪作,轉角處斗拱是在栌斗上出三縱列斗拱,除了角華拱兩跳、角昂四跳外,在兩面均有正向斗拱列出,列拱沿八角形中縫過角對出交隱。在內槽即上檐用五跳八鋪作支承山花蕉葉,而未采用天宮樓閣。斗拱在轉輪藏上的應用,一方面是對現實建築的模仿,而更重要的卻是一種裝飾,它超越了現存已知大木作斗拱的最高等級——七鋪作。隆興寺轉輪藏上的經格已經無存,因此可以見到立軸及經格的支撐構件——從主軸上跳出的橫向輻與斜向的立絞榥。

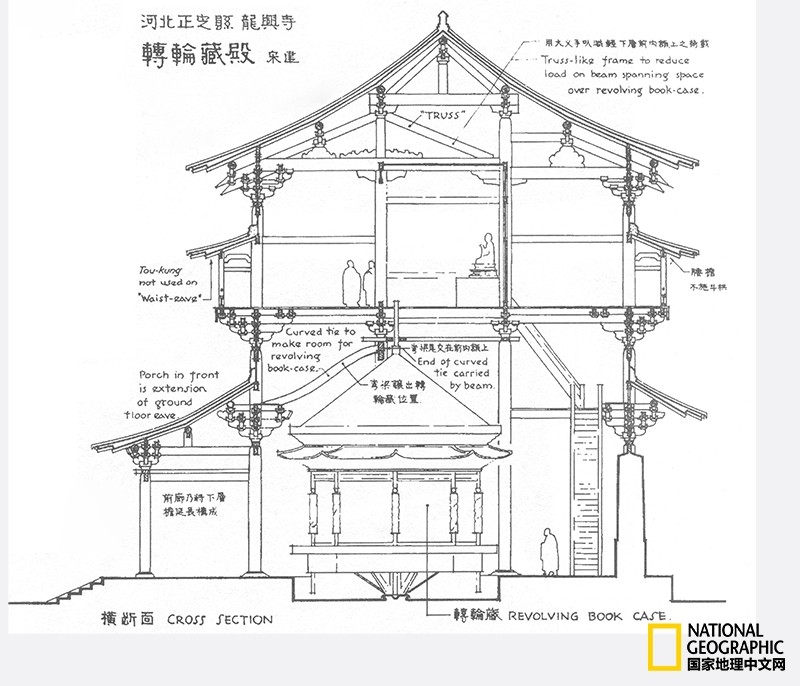

隆興寺轉輪藏殿斷面圖

出自梁思成《圖像中國建築史》

轉輪藏殿

攝影:馮方宇

為安置轉輪藏而建造的轉輪藏殿,其梁架結構在我國古建築中罕見。樓閣下層因為要安置轉輪藏,采用了移柱造的做法,藏旁兩內柱各向左右外移,大順梁的承重力相對增大,於是又由下檐處設彎梁兩根,與承重梁銜接,以減輕承重梁的荷載。這種建築手法充分顯示了古代工匠的智慧,被梁思成先生視為“木構建築之傑作”。對於梁柱間的交接,梁思成形容“猶如一首演奏得極好的交響曲,其中每個樂部都准確而及時地出現,真正達到了完美、和諧的境地”。

轉輪藏舊影

關野貞1918年攝 出自《支那文化史跡》

備受梁贊賞的轉輪藏其實更為精美,在日本建築史家常盤大定、關野貞合著的《支那文化史跡》中可以看到,藏身立柱上蛟龍盤旋,藏身內有小龛,供奉佛像。1933年,梁思成到正定考察隆興寺時,寺廟已被征作兵營,破敗不堪,轉輪藏纏龍柱依在,但龍首和內龛及造像已不存。

江油雲巖寺飛天藏

攝影:韓宗佳

江油雲巖寺飛天藏小木作是四川最早的木結構遺存,文獻記載其建於淳熙八年(1181),飛天藏上的天宮樓閣小木作斗拱細部特征及存於其上的塑像風格也印證了它的年代。5·12大地震使得雲巖寺發生較大損毀,幸運的是飛天藏安然無恙,但維修了N年,何時完工,似遙遙無期。

平武報恩寺明代轉輪藏(圖片來自網絡)

平武報恩寺華嚴殿內有明代轉輪藏,一些橫置枋木垂直插入立軸,然後用豎木進行連接,縱橫交錯形成八角框架。轉輪藏屋檐、平座以及嵌於其間的天宮樓閣在斗拱的裝飾下顯得美輪美奂。

日本鐮倉長谷寺轉輪藏

攝影:王維康

隨著兩宋時期江南木作對日本的影響,轉輪藏這一獨特形制也漂洋過海。日本鐮倉長谷寺轉輪藏是這一時期的代表作。

(來源:國家地理中文網 撰文:張利偉)

- 上一頁:磚雕張:有生命力的手藝不會消失

- 下一頁:微縮木藝裡的老北京的故事和傳奇