丙安古鎮:幽長狹窄石板街

日期:2016/12/14 10:09:33 編輯:古建築保護

丙安古鎮距赤水市區25公裡,水陸交通便捷,原始生態完整,周邊森林覆蓋率達92.5%。

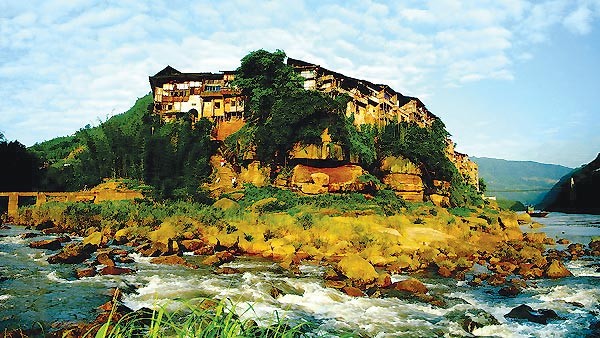

古鎮建於赤水河畔陡峭的危巖之上,背倚青山,三面環水.砌石為門,壘石為牆,依山而建木質懸空吊腳樓,歷經百年風霜,仍然穩如磐石。

在赤水,全豬湯、野菜都是當地的特色,竹筍更是上等的美味佳肴。丙安古鎮的豆腐干、豆花飯、竹筍炒肉、涼拌折耳根味道難忘。

建於巖石上的古鎮

丙安曾叫炳安,傳說先民忌諱“火”字旁,因而改名丙安。恬靜的小鎮位於赤水市中部,從入鎮的吊橋邊遠望,川南風格的民房聳立在丹霞巖石之上,腳下就是千年流淌的美酒河。

說到這裡,赤水市文管所的袁樵所長一定不同意我用“川南風格”來形容丙安的民居,2011年采訪赤水河兩岸的民間體育項目“獨竹漂”時與袁相識,他曾告訴我,當地的學者把赤水河沿岸的茶館、船工號子、紅色文化、美酒文化、竹海、丹霞地貌等等,稱之為“赤水河文化”。

與婉約的江南小鎮相比,丙安古鎮生於大山、大河之間,骨血裡多了一些粗犷與包容。如果把江南小鎮比喻成鄰家少女,而黔北的丙安則象一個略帶腼腆的鄰家男孩了。

古鎮如畫處處皆景

丙安現有幾百戶居民,已有上千年的悠久歷史,曾是控制赤水河水路航道和連接川黔陸路驿道的商賈碼頭和軍事重鎮。古鎮具有悠久地質年代形成的沉積巖地形地貌、丹霞地貌、溪河水體和竹海森林,現存有赤水河航道、古驿道、雙龍八墩橋、碼頭、石級踏步、索橋等古鎮交通網絡體系,有禹王宮、牌坊、古寨門、摩崖古牌刻等文物古跡,有紅一軍團部駐地舊址,有出於商貿軍事的需要,於明末清初以來建造出的一幢幢懸空拔起20多米的木框架結構吊腳樓,以及平直彎曲、高低起伏、錯落有致的石板街等傳統民居和街巷,古鎮獨特的歷史風貌和環境構成要素,使古鎮與周圍自然環境有機結合,構成一個完整的自然人文生態圖。

走進古鎮,宛如走近一幅泛黃的卷軸畫。窄窄的石板街上,總會與在家門前閒居的老人們四目相對,對方的眼神傳遞出的善意與熱情就會讓你對古鎮產生獨特好感。細心的游客會發現,這裡的臨街的民房都是以豎著的門板為牆,平時為屋,如遇趕集天,門板逐一打開,平常的客廳便會成為喝茶聊天的小茶館。那裡就是一個個小型的論壇,所有的鄉間趣聞在這裡交流、傳遞。狹長巷道和著古老純樸民風,使人顯得格外親切純淨、融洽和諧。

整個古鎮依山傍水,建在赤水河邊一塊大巨石之上。巨石邊緣的房屋多為木樁支撐二至三層吊腳樓,房屋仍保持古老的磚木結構。紅石小道與一級級紅色石階蜿蜒曲折、盤旋升降,將古鎮的村村寨寨的角角落落連接得四通八達。昔日的丙安古城堡有四道堡門,東、西場口堡門叫“東華門”、“太平門”,場後還有兩道堡門,分別稱為“奠安門”和“平治門”。如今,丙安場後的兩道門早已拆毀,只剩下了東西兩道門。進“太平門”,沿著石板街東行400余米,漫步十幾分鐘便出“東華門”。只要跨過雙龍八墩橋,直行過去,就可以走出丙安地域。古鎮建立了厚厚敦實的城門,至今威嚴聳立。城牆上清晰可辨的垛口、城門內的雕花窗棂,默默記載了悠悠歲月與古老滄桑。

赤水河畔“老照片”

“滿眼鹽船爭泊岸,收點百貨夕陽中”,只要將時光後移數十年,古鎮難掩繁華。

在過去,陸路交通匮乏的年代,赤水地區的主要交通工具只有船,赤水河上的船舶川流不息,丙安是一個重要的碼頭。而貴州的食鹽主要依賴從四川輸入,赤水河是貴州川鹽入黔的黃金水道。丙安古鎮由於灘險水急,川鹽船運至此,必須卸載,或由人工搬運越過險灘復載,或在此改由陸路運達目的地。於是,丙安古鎮便成了赤水河上的重要鹽埠碼頭之一。往來於自貢、泸州、習水、遵義的商船都要在這裡拋錨登岸,船夫們都要在丙安住上兩夜。他們在飯店用餐,在茶館裡喝茶、聽川劇、聽評書……古鎮內客棧、飯館、茶館遍布林立,食鹽、竹木、茶葉、竹筍、毛皮、藥材等物資交易頻繁;趕集山民、駐行客商雲集互市。

時光流轉,光陰飛馳。滾滾赤水河洗去了丙安古鎮昔日的鉛華,往昔繁榮興旺的古鎮漸趨平淡和寧靜。踩著帶有細膩青苔的石板街,眼看褪盡了油漆印跡的木板牆。夕陽西下,古鎮一如既往地安詳、從容,眼之所及,就象一張張發黃的老照片。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:詩畫江南 醉倒在水鄉古鎮

- 下一頁:寧廠古鎮九旬老人留守歷史記憶