偏巖古鎮 石橋竹樓的幽雅

日期:2016/12/14 10:09:21 編輯:古建築保護

偏巖古鎮座落在華蓥山脈西南面的兩支余脈之間,地處丘陵,呈東北高、西南低之勢,平均海拔為520米,最高達942.9米。因鎮北處有一巖壁傾斜高聳,懸空陡峭,故名偏巖鎮。這裡地處鄰水、合川、江北的交通要沖,是舊重慶通往華蓥故道上的一座工商古鎮。早在康熙年間就有小店零星分布,後商賈雲集,商貿繁榮,名播川陝湖廣。

偏巖古鎮依山傍水而建,處處透著恬淡之美。雖經數百年的時代變遷,但其街道、建築、民風、市情仍然保留著昔日古樸、優雅的風貌。小鎮沿河築堤,居民靠堤建屋。堤已古老,石縫裡生長出數株黃桷,莖桿扭曲,枝繁葉茂,根須緊貼在堤岸的青石上伸展。屋已陳舊,卻依然粉牆黑瓦。與江南水鄉相比,一樣的枕河人家,一樣的臨河開窗,略有不同的是雖有臨水的後門和石階,下河卻不能登船。

古鎮的正街,由長條的青石鋪築,一直沿黑水灘河蜿蜒而去。一路木捨錯落,小橋流水,綠樹掩映,長達400多米。自古鎮中段,一青石板橋橫跨小河連接鎮外,以橋為界,主街被攔腰分為上、下街。上街當交通要沖,店鋪林立,其北端為公眾集合之地,現存武廟、禹王廟、戲樓,上、下街尾均構臨河半廊接村野,是集交通、交往兼賞景、休閒的好地方。

主街幾無梯坎,空間序列依地勢起承轉合,節點處多為公共活動休閒空間。兩旁的店鋪鱗次林比,城裡早已不用或難得一見的草鞋、麻鞋、麻繩、火鉗、火鉤、木擂缽、石碓窩,都可以在這裡找到,而農村專用的棕毛蓑衣、竹編斗笠、鐵鋤鋼鐮等等更是應有盡有。

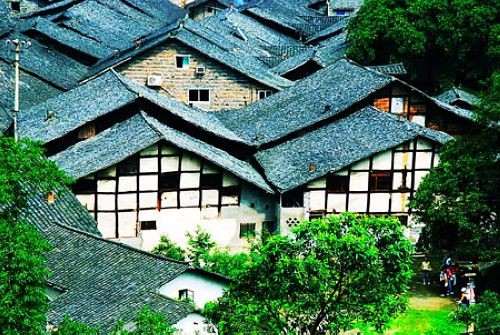

店鋪建築多為木竹結構,皆以木斗為骨架,或以木板為牆,或以竹編籬笆糊粉為牆。屋頂多為硬山頂或懸山頂,茨瓦素牆,簡陋中透出清新、素樸的氣息。有些臨街而築的小樓,底層空間開敞,多為店堂。上層宅樓呈吊腳式樓,懸空依柱而築,既節省了街道路面,又達到了“讓出三尺地,多占一份天”的設計效果。毛前端的花窗與欄桿均雕飾古雅,極富情趣。花窗裝飾或為幾何紋樣.或為花卉、果實圖案,一覽無余。

站在樓上憑欄遠眺,東有石佛寺,西有龍興寺,南有響水寺,北有天皇寺,遠處山光水色,盡收眼底。在老街中部,一幢名為“九合棧”的木造樓宇格外引人注目。它樓高三層,似拔地而起,在古鎮房屋中似鶴立雞群。樓的底層大堂開敞,中有樓梯引向天井般的中堂,中堂前部為回廊樓閣,左右各有扶梯通達上一層樓閣。樓閣花窗與欄桿層層均有木雕裝飾,裝飾圖案精巧別致,華麗富貴。

轉過橫街,空間高朗開闊,這便是古鎮的公眾集合之地--禹王廟與戲台。禹王廟為一縱向木穿斗大堂式建築,灰瓦粉牆,樸素大方。堂內曾供禹王牌位與塑像。禹王宮前是一古色古香的戲台,戲台上層空間開敞,四周梁柱間飾以雕刻精美的古代戲劇圖案,戲台下為暗層,專供雜勤之用,節慶之時,周圍鄉鄰與來往客商雲集於此,看戲娛樂,熱鬧非凡。

走到鎮外,極目遠望,一片烏黑的泥瓦參差錯落覆蓋著小鎮,幢幢木屋磚捨依山分布,重重疊疊,錯落有致。一條曲折的黑水灘河緊緊環抱著古鎮,緩緩流動的河水清澈見底,在此劃道優美的圓弧,奔南而去。整個小鎮顯得陳舊、古老、清新、潔淨、沉著、靜谧、溫馨、祥和。河岸高大粗壯的黃桶樹疏密相間。一圈新老錯雜,大小不一、葉色嫩綠的黃桷樹,郁郁蔥蔥,盤根錯節,棵棵枝繁葉茂,呈巨大的傘狀遮天蔽日,掩映著傍水而築的民居小捨,間有小石梯與河灘相通,供人們下河取水、漿洗……頗具“小橋流水人家”般的詩情畫意。

這裡還是當年華蓥山游擊隊經常活動的地方,你到此游覽,便會聽到《紅巖》一書中“雙槍老太婆”的許多動人故事。現在的古鎮已成為美術院校師生寫生的最佳處。電影電視拍攝民俗民風的外景地,也多次選在古鎮上。如今,偏巖古鎮每年接待游人達數萬人次。

古鎮歷史

偏巖古鎮清代屬江北廳禮裡六甲,始建於康熙十年(1655年),在清代稱“接龍場”。乾隆二十年(1755年),接龍場開場,乾隆二十四年(1759年)始在此建場為鎮。乾隆二十五年(1760年),清政府設仁、義、禮3裡對場鎮進行管轄,接龍場系禮裡六甲。道光二十四年(1844年)改接龍場為偏巖場。民國十八年(1929年)置偏巖鎮,民國二十九年(1940年)改鎮置鄉,1955年改置偏巖區,1956年復置鄉。1994年復置偏巖鎮,1995年區劃調整,由渝北區劃入北碚區。2002年4月被命名為首批“重慶市歷史文化名鎮”。

古鎮特色

偏巖古鎮上的建築反映了“天地人合一”的哲學思想,充分體現了人與自然和諧相處的理念。它依山傍水,陰陽迭分。它負陰抱陽,座東朝西,黑水灘河環抱古鎮,呈天然“太極”。它東西方山川奇異,中部清溪緩流,優美的自然環境與人工建築巧妙地融為一體,相得益彰,和諧多趣。

古鎮規劃布局嚴謹,清幽。民捨、庭院、街巷、出口、入口、禮制中心、文化中心皆布局嚴謹,功能分區,此呼彼應。

古鎮上的建築類型十分豐富。民居、鋪面、書院、廟宇書樓戲樓等建築一應俱全。

古鎮的建築風格恢宏與樸素並存。民居、鋪面多為樸素、簡潔格調,而廟宇、戲台則體現著大氣豪邁的建築風格。

古鎮景致

武廟:武廟位於古鎮上場場口東側,於乾隆初年修建,大殿面積約400余平方米,飛檐翹角,雕梁畫棟,整個建築恢宏大氣,蔚為壯觀。門外匾額高懸,上書“日在天中”四個大字,字跡遒勁俊逸。大殿正中,木塑關羽身像,高約丈余,身著铠甲,紅面美髯,關平周倉分立左右;左供張飛塑像,手執蛇矛,盔甲加身,眉須皆立,透出勇猛之氣;右供“正江王爺”(楊戟,亦稱“二郎神”)神像,全幅披掛,騎在猛龍背脊,左手擒龍角,右手舉鮮花利斧,作勢欲砍。三尊塑像工藝精湛,入刀無不至細微,纖毫畢現,栩栩如生。大殿左側為鐘鼓樓,原有大鐘大鼓,大鐵鐘高約1.6米,底徑1.5米,腰徑0.9米;大鼓直徑約1.8米。右側為“正官寧”,系客人休息,小聚處所。

靈官廟:武廟門前為一六角樓,共六層,與武廟齊高,稱為“靈官廟”,內供靈官菩薩,高約丈余,周身鍍金,眉須皆紅,凶神惡煞,手執鞭子,作勢欲打。武廟左右各有書樓引向對面戲台。

九台棧:樓高三層,底層大堂開敞,中有樓梯引向天井般的中堂,中堂前部為回廊樓閣,左右各有扶梯通達上層樓閣。樓閣花窗與欄桿層層均有木雕裝飾,裝飾圖案精巧別致,華麗富貴。

書樓戲樓:系武廟同期所建。書樓為長廊式建築,分上下兩層,上層與戲台齊平,花窗欄桿均有木雕裝飾,頂部檐子有以戲劇場景為圖的雕飾,千姿百態、精巧別致。正中掛有牌匾,上書“古月樓”三個大字,書樓上層為官紳名流看戲品茶之處,平民百姓則匯聚底層院壩。戲樓原名“萬年台”,與武廟遙相呼應,青瓦蓋頂,檐頂起翹、舉折,四根頂梁大柱呈梯形排列,體現熱烈、高亢、恢宏、大氣的建築風格。戲樓分兩層,上層空間開敞,四周梁柱間飾以雕刻精美的瑞霭祥雲、人物花草;下層為暗層,供化妝、更衣、勤雜之用。

禹王廟:禹王廟為一縱向木穿斗大堂式建築,與武廟鐘鼓樓相鄰而建,紅柱粉牆,樸素大方。大堂正中,立有禹王神像,頭戴皇冠,身穿龍袍,真人大小,靜穆如生。數十尊神像,排列左右,皆是《封神榜》中人物,神態各異,威風凜凜。禹王廟建築年代較武廟晚二十余,其建築、雕塑毫不遜色,風格自成。

黃桷古樹:古鎮黃桷樹體現多、粗、樹齡長的特點。上200年樹齡以上的大樹就有20余棵,樹干起伏凹凸,枝條呈傘狀遮天敝日,在大樹包容下的古鎮間或露出房檐樓閣,構成一幅絕妙畫卷。位於古鎮村頭的一株古樹已有500多歲了,粗大的樹干要4個人合抱才能勉強抱攏,當地人把它稱為“黃桷樹”。據說村裡其它的黃桷樹都是用它的樹干插成的,它們都是它的孩子,所以這麼多年來它一直守護著這片土地。還有最具特色的下場橋亭處的“夫妻樹”,也稱“鴛鴦樹”、“相思樹”,兩棵古樹隔河相對,其根凌空伸出,跨河纏繞,上面托起一座石板橋,枝條相互穿插,狀若情侶擁抱纏綿,應了“願為連理枝”、“化為相思樹”之說。而石板橋下面,還整齊地擺放著一根根粗細均勻的木頭,這些木頭的作用也是偏巖古鎮留給人們的謎結之一。

黑水灘河:古名亭溪,源出大華蓥山寶頂南坡,沿古鎮自北向南流過,鎮境段長9公裡,因以前上流有祼露煤巖,細煤塊被沖入河內與沙石相雜,河灘顯黑而得名。河水清澈,魚蝦可辨,波光粼粼,薄霧缥缈,沿河可遠觀山川秀色,近覽田園風光,身心俱回自然。

鐵匠鋪:古鎮有一陳姓鐵匠鋪,秉承了傳統的治鐵技術,技術代代相傳,采用燒煤煉鐵、風箱鼓風、锒頭錘打技術,女子掄大錘,男子負責打磨,手工打鐵聲音時緩時疾,韻律感強,宛如打擊樂器所發節奏,極為動聽,常引得過往游客駐足觀看。

水車:亦稱“筒車”,竹制而成,以水為動力沖筒車旋轉,上系竹筒,將水汲至高處,供灌田、人畜飲水之用。水車順水流轉,為古鎮增添了動態風景。

塔坪寺:為四川省級文物保護單位。始建於宋代(1146年),至今已有830余年的歷史。寺廟占地50000平萬米,為整體四合院建築,是集寺、塔、坊、表為一體的建築群體,也是我國中原地區自唐以後失傳的以塔為中心的建築實物。

“十字”歌決:民間還有“十字”歌決吟唱古鎮,清淡地勾畫出了古鎮輪廓,其人文、自然景觀從中可見一斑:一條困牛(地形呈困牛形),兩座古剎(武廟、禹王廟),三處聖地(三聖公、羅善堂、萬壽宮),四寺繞周圍(東有石佛寺、西有隆興寺、南有響水寺、北有天皇寺),五賈在市(同陰公、翠升恆、慶昌祥、四積風、上官店五家大商號),六(綠)潭幽深(沿河六個綠潭,平均水深三米余),七部水車轉(沿街河邊七部水車),八曲黑水灘(境內黑水灘河蜿蜒曲折,有八道彎),九門保安康(有九道門出入古鎮),十(石)獅丈二高(下場槐陰橋東橋有一石獅,高一丈二尺)。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:海口舊州城遺址被列為市重點文物保護單位

- 下一頁:走進唐蕃古道上裡古鎮