烏江古鎮的滄桑

日期:2016/12/14 10:09:05 編輯:古建築保護

掩映在綠樹中的青瓦

掩映在綠樹中的青瓦

千年的江風,吹過滄桑的吊角樓,拂過光滑的青石板,留下如耳語般的聲聲歎息,有歡娛,有悲歌。風,亘古未變,龔灘古鎮,曾與何人傾訴?

龔灘是烏江流域上的著名險灘之一,地處重慶酉陽西部,與貴州沿河縣鄰界。這裡三面環山,一面臨水,懸崖陡峭,唯一可以與外界聯系的就是烏江。但是烏江水流湍急,即使水性極好的人也是談之色變,更有無數過往船只觸礁沉沒,千百年來造成了無數家庭悲歌。然而,這裡卻又有著極美的景色,完全沒有被工業文明破壞的自然、淳樸的民風,以及保存了1700年之久的吊角樓群落。這裡沒有遍布的酒吧飯館,沒有招徕顧客的紀念品購物點,一切都和最初建成一樣,祥和寧靜,可以讓從喧囂城市而來的人們體會到一種別樣的寧靜。

龔灘的來歷:

據史書記載,明代萬歷元年(公元1573年),酉陽山洪暴發,鳳凰山垮巖,堵塞烏江河道而形成陡灘。為什麼要取名為"龔灘"呢?

有人說,是因為從前前來定居的人,姓龔的人特別多,而且是望族,加上水流湍急,所以最早叫做"龔湍"時間長了,就逐漸演變成了"龔灘"。

民間還有一說,把龔字拆開,就是龍和共,所以有的人認為,龔灘就是是由大小兩條龍共同開鑿而成的,這一傳說給龔灘蒙上了一層神秘的色彩。

古鎮依舊,人面不同

龔灘古鎮長大約2公裡,一條青石板路貫穿其中。古鎮的建築以土家族吊角樓為主,都是木制結構,一路行去每一處建築都各有特色:有的青瓦飛檐,屋角用精美雕刻裝飾,有的回廊婉轉,猶如北方四合院,有的是有的有的依地勢而建,以石頭壘成地基,上面蓋房,下層作為貯藏室,上層作為人休息的地方,有的建在江邊懸崖旁,以十來米長的數十來根大圓木作為房屋支撐,從下往上看,頗有幾分"空中樓閣"的險要,再加上這種房子的地板也是用一塊塊木板拼接而成,所以許多外來旅客初到吊角樓都有一種擔心,總害怕房子會倒塌。可事實上,這裡的吊角樓最年輕的都已經有一百多年歷史了,有的已經有四、五百年歷史,如今依然有人安居。

歷經1700年的龔灘古鎮,如今依然保持著古樸的面貌,房屋大多都顯得陳舊,但是龐大的建築群落不容爭辯的向所有人展示著她昔日的繁華。龔灘是重慶西部的水路咽喉,南來北往的商旅都會在此打尖住店,在龔灘最繁華的時候這裡的碼頭每天有一兩千人"撈貨(從事物資交易中轉)"。在古鎮有一處景點叫做"杵眼",粗看恐怕看不出什麼蹊跷,但是其實地上的小坑並不是天然形成,而是當年過路的商客因為交通限制,貨物都只能用背篼背,走到鎮上累了,就用一根木棒杵著背篼靠著休息,時間長了,過往的人多了,這地上便留下了一個個"杵眼"。頑石無語,印記仍在,留下這印記的人被稱為"背老二",是專門從事背運貨物的,在古鎮上以羅姓先人從事這個職業的居多,聽說那時侯"背老二"的血汗經常被無情地壓搾和剝削,所以羅姓後人便發奮圖強,不再從事這種體力活。有"龔灘活字典"之稱的羅子南便是一位滿腹文史詩書的飽學之士,對龔灘以及酉陽的文史掌故了然於胸,並且自編詩詞劇本在當地排演。他的"子南茶座"在當地小有名氣,不論是當地人還是外來的旅客都愛在這裡坐坐,聽他講龔灘的故事,可以說以前到龔灘來,其中一大樂趣便是聽羅老先生用抑揚頓挫的重慶方言講述龔灘的傳奇。可是幾年前,羅老先生不幸病逝了。他的後人羅小波如今在鎮上開了當地第一家也是唯一一家旅游公司,成了第一個吃螃蟹的人。這個旅游公司沒有豪華的裝修,就設在江邊的吊腳樓裡面,在這裡不會欺客,他和他手下的員工把每一位客人都當作親人一樣對待,卻絕不會眼睛只顧盯著你的錢包,這種親切的感受在別處是絕對尋不到的。

聽他們講風俗典故,特別有趣的是天然形成的"鯉魚跳龍門"。一塊魚形的石頭突兀的橫在道路邊的石壁中,猶如一條正在側身躍龍門的鯉魚,靠河吃飯的龔灘人固執的認為這是河神的化身,是可以庇護船只出行的,所以這條"鯉魚"受到了當地人的追捧,很多要駕船出行的人都會到這裡祈求一路順風。所以很多游客到了這裡也會虔誠的拜拜這條"神魚",大家都願意相信這是一條有靈性的石魚。

在龔灘有一座最不象寺廟的寺廟——三教寺。說它最不象寺廟,是因為這裡沒有一座神像,沒有一根香燭,神殿早已經成了民居。但是人們對它的景仰還在,它依然活在當地老百姓的心中。相傳三寺廟曾經是明末清初著名的巾帼英雄秦良玉的故居,明崇祯三年(公元1636年),華北永平(今唐山市)等四城失守,秦良玉率精兵北上,很快收復了四城。 崇祯皇帝在平台召見秦良玉和五百四川僧兵,准備論功行賞。賞錢賞帛,這些僧兵都婉言謝絕,賜官,大家也眾口一辭的推卻。皇帝問這些僧兵究竟想要什麼?其中一位代表說道:"啟禀皇上,我等對於官爵祿利,視之如水。但求皇上恩准,和尚可以娶妻為室,可以開戒吃葷,足矣。" 崇祯皇帝未多猶豫,便點頭應允。勤王有功的僧兵回到石柱、酉陽等地之後,照常當和尚,但是,他們與別地的和尚不同的是:可以娶妻,可以吃肉。他們既信奉佛教,也信奉道教,同時對於儒家的學說也非常尊崇。因此,他們所在的寺廟,就稱為三教寺。

古鎮上面最氣派的建築莫過於"西秦會館",始建於清朝光緒年間。這裡曾經是龔灘人祈福,看戲的地方。高高的院牆,森嚴的大門,精美的檐角雕刻,彰顯著她過去的氣派。可是時間的流逝在她身上打下的深深烙印,使現在的她象一個遲暮的美人,自顧自憐。門上的橫匾變成了"為人民服務",石雕的門聯也已經被鑿掉,只剩下傷疤一般的窟窿。樓梯殘破不全,依稀可辯的是上面曾經富貴的棗紅漆。戲台上的牆壁上還有精美的觀音菩薩壁畫,觀音的神態還是如同當年一樣安詳,但是她卻早已被遺忘.

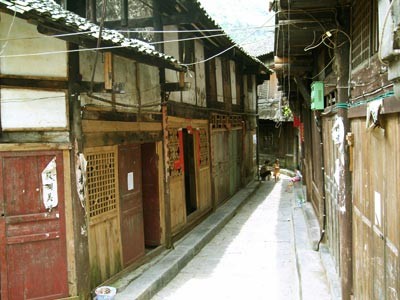

不止西秦會館,整個龔灘古鎮都顯得十分寂寥,時間在這裡仿佛過得特別慢,慢地讓人擔心不久以後古鎮的時光是否會徹底停滯。家家門口春節貼的門聯都還保存完整,讓人感覺不到此時距離春節已經有半年時間了。(圖:寂靜的小街,出售籐編的地方,是如此不張揚)這裡客棧、商店的老板都不會向你兜售他們的東西,而是靜靜的坐著,靜靜的等待,已經找不出曾經是商賈雲集的一絲痕跡,在龔灘光可鑒人的青石板街上,經常可見到成群玩耍的孩子,大的帶著小的,天真的笑容讓人不覺停下腳步,我用數碼照相機攝下他們,其中一個5,6歲的小孩看著液晶顯示屏上的自己的問我,能否不要把這個照片拿走,送給他,他好寄給他媽媽爸爸看。我問他:“爸爸媽媽天天都能看見你啊?還要照片干嘛?”誰知,他卻癟著嘴巴哭了起來,他一旁的奶奶趕忙抱著他哄起來,我不知道自己到底說錯了什麼,只有手足無措的站著。後來老奶奶告訴我,小家伙的爸爸媽媽都出去打工了,已經一年多沒有回來了,小家伙想他們了。老奶奶又歎口氣說:“窮啊,這裡賺不到錢只有出去了。”而很多民工一個月只有幾百塊收入,如果是那樣的話,要擺脫貧困也遙遙無期,面對家中等待的老人和孩子,外出打工真的是唯一的出路嗎?說這話時,老奶奶的眼睛一直盯著對面的大山,看著眼前這一老一少以及他們清貧的家,我無言以對。

老纖夫的心願

龔灘古鎮擁有西南地區保存最完好吊角樓群落,之所以得以保存至今,烏江的險惡起了很大的作用。要進入龔灘,從前涪陵是必經之路,由於這段路河水湍急,江面下暗石極多,大的猶如一幢房屋,小的也有一頭牛那麼大,所以船只行走在上面十分危險,稍不注意,就會撞上暗石,湍急的江水瞬間就將人和船拖入了水底,所以過去的船只只有"搬灘"。所謂"搬灘",就是將貨物從下游的船上卸下來,從陸上搬運到上游或下游,再裝上船運走。而從涪陵到龔灘這段水路要走上足足的一個月。到了碼頭想要靠船,只有靠一個巨大的轉盤來拖動纜繩,一次至少需要80人同時象推磨一樣的推動轉盤才能使船順利停靠。所以過去在龔灘最重要的職業之一就是"纖夫"。

如今古鎮上還生活著最後一個纖夫——冉啟才,他今年已經60歲了,從16歲便開始拉纖,烏江邊留下了太多的血和淚。聽冉老爺子說,在60年代以前,都是靠人工拉纖,他和他的父輩們,終日就在江邊拉纖,一年四季都不穿什麼衣服,因為拉纖時衣服太容易磨破,窮人家可沒那麼多衣服替換,所以干脆不穿。很多時候,辛苦拉了一天,卻連一頓飽飯都吃不上,再冷再餓,刮風下雪都只有待在岸上挺住,因為纖夫是不允許登船的,所以那時侯死在拉纖路上的人很多。直到解放後60年代,才修建了絞灘站,結束了拉纖的歷史。如今的冉老爺子雖然頭發胡須都已經白了,但是身體硬朗,聲如洪鐘,估計就是年輕時吼號子練出來的。聽說現在還經常有電視台的請冉老爺子去表演烏江號子,他也很樂意配合,我問他:“這麼大年紀了,出去吃得消嗎?”他回答我:“人家是宣傳龔灘啊,我是共產黨員,有這個責任,平時賓館來了客人,我也會去表演喊江號子,我又沒什麼文化,只要人家能記住我和我的號子,就記住了龔灘,有啥子不好呢?再說我出去可見了世面,人家賓館的門自己知道有人來了就會打開,手一伸到水管下面自己就曉得流水出來,好巴適!要是哪天龔灘能變成這個樣子,我把喉嚨喊破也要得啊!”面對這樣可愛的老人,我只有敬意。

在龔灘,不管是老一輩如冉啟才,還是小一輩如羅小波,他們都有一個共同的心願,就是讓龔灘成為一個人所共知的旅游勝地,他們是那麼友好、善良

龔灘已經被評為國家AA級景區,酉陽縣政府也早就提出了打造龔灘旅游的計劃。旅游在龔灘鎮政府經濟規劃中也是被納入了支柱產業之列,但是龔灘鎮的旅游收入與其規劃還有很大的差距。實際上龔灘的旅游總收入每年只有80-90萬元,純收入占其中30%左右,龔灘每人年均收入只有不到1500元。鎮上的龔灘旅游公司推出了"古鎮2日游"、阿蓬江漂流、烏江畫廊等旅游項目,吸引了不少背包族、美術工作者、電影拍攝組前來觀光采風,由此龔鎮也興起了一種新的職業——"導游",龔鎮的導游1個月就能有1200元左右的收入,冉啟才的女兒然茂瓊便是其中一位出色的導游。

被阻塞的黃金水道、被改變的生存方式

龔灘最美的是烏江水道上的建築,凡是來過的人都贊不絕口,連著名畫家吳冠中都盛贊此處是"瓊樓玉宇",龔灘古鎮的建築圖片更是被收錄進了眾多建築欣賞圖書。可是,為什麼除了黃金周或是春節以外這裡的旅游情況總是那樣蕭條呢?制約龔灘古鎮旅游發展的到底是什麼呢?龔灘人的回答很無奈:是交通!可謂成也水道,敗也水道。

由於烏江的險惡和四周的崇山峻嶺,長久以來龔灘連一條公路都沒有,往來只有水路,直到前年龔灘到酉陽的水泥公路才全線竣工,如今因為修彭水電站的緣故,行船已經全部停運。從彭水到龔灘的路才剛剛有個輪廓,顛簸的道路使車程無比艱難,而且需要兩天時間,無論是對車還是對人,都是極大的考驗。畢竟,對於大多數屬於上班一族的觀光者來說,除了黃金周外,並沒有太多的2天可以用來奢侈在旅行的路途上。古鎮上所有人提起這裡的交通都是搖頭不止,但是說起正在修建的公路和渝(重慶)懷(懷柔)鐵路,卻又充滿了希望。

正在修建中的彭水水電站的蓄水修建引起了古鎮搬遷的震蕩波。"大搬搬死,小搬搬窮"是世世代代居住於此的老輩子掛在嘴邊的話,如果說這只是不足為慮的傳統觀念的話,那麼現實的情況也依然不讓人樂觀,龔灘輪船公司以前有一只100多人的搬運隊伍,如今修水電站導致航運中斷,公司解體,於是這100多人處於無工作,無收入狀態,而他們原本負擔著鎮上1/3的本就清貧的家庭生活,如今他們的日子就更難過了。雖然在農村卻沒有多余的土地,又沒有文化或是一技之長,難道他們的出路就只能是再湧進城裡的"山城棒棒軍"嗎?同樣,水電站對於陸路交通的影響也讓跑公路運輸的人大傷腦筋。以前龔灘是附近的水路樞紐,所以從四面八方趕過來坐船的人比較多,也還小有收入。可如今航運停擺,公路又沒有完全修通,象秀山,彭水,酉陽等地的人也就不往這邊走了,相關收入也只有從前的二分之一,商客流量的減少正在改變龔灘百姓的生存方式。龔灘的旅游價值就是烏江的黃金通道,如今黃金通道已經阻塞,游船已經停開,水道已經不復存在,連同那數千年伴隨烏江的川江號子。

如今龔灘古鎮上已經有人搬到了地理位置更高的新鎮上,住上了新房。在新鎮上最引人注意的莫過於龔灘小學的教學樓和老師的住宿樓,這是2幢當地最高最新,最好的建築,全鎮沒有一個孩子因為學費問題而失學,6個年級,600多學生,是龔灘最大的財富,街道上的橫幅也在揚眉吐氣的宣告今年龔灘中學高考又創新記錄,考上了36個大學生的喜訊。比起古鎮冷清的街道,比起那些已經或者破敗或者消失的廟宇,古鎮的學校卻顯得生機無限,古鎮的歷史仍在繼續,但是內容已經發生了改變,明天,我們將會看到一個新的龔灘,但誰也不知道面對這樣一個全新的“古鎮”會有一種什麼樣的感覺。

- 上一頁:黃龍古鎮:一個商賈文明的背影

- 下一頁:岳陽歷史街區列入拆遷對象因建廣場