平陽陳岙村:古樹依然婆娑 古村的臉卻漸行漸遠

日期:2016/12/14 10:03:00 編輯:古建築保護

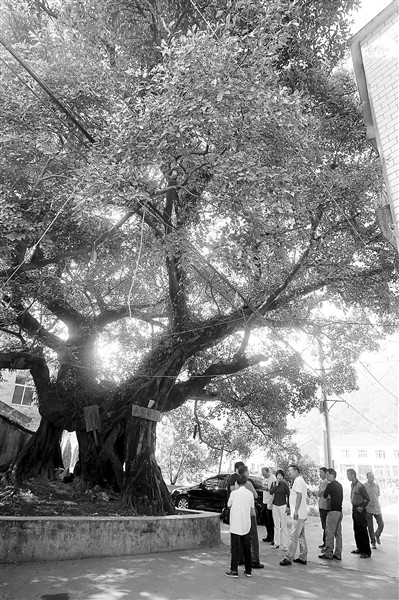

榕樹下不僅可聊家常,村民大會也在“榕樹下論壇”的木牌下進行。

一座古村,誰是它最忠實的陪伴者?或許,就是村口的那棵大榕樹吧……

榕樹是溫州人喜愛的樹種,溫州自古就是江南水鄉,而大榕樹則喜歡依水而生。平陽縣萬全鎮的陳岙村,是我市歷史文化村落,村子裡,就有一棵頗有名氣的小葉榕,被當地人稱為“獨木成森林,天下第一奇樹”。

來到陳岙村正是午後,遠遠地就看到不少村民閒散地盤坐在大樹下,榕樹向四面張開的“傘蓋”,遮天蔽日。相聞不如見面,這確實是一棵巨大的老樹,村民杜潤清見記者來看樹,就饒有興致地介紹:榕樹高16米,樹冠320平方米,曾被評為溫州市“十大古樹名木”。大樹由於樹干側枝氣根生長旺盛,相互盤纏落地生根,長成了三個支柱根,形成了三個形狀、大小各異的“樹洞”。樹干自然形成一個“林”字,托起龐大而濃密的樹冠,猶如一座藝術雕塑,是雨天避雨、夏日納涼的好去處。

這棵榕樹的樹齡已經有330多年,不僅榕樹老,連依附它生長的幾棵樹也頗有些年歲。杜潤清指著樹洞間的樹干說:“本來是‘榕抱樟’,不過這棵樟樹現在長得不好,反倒是後來新長的榆樹長勢顯著。”此外,榕樹的大枝杈間又攀附著石血、陰石蕨、槲蕨等多種藥材,樹上長樹,葉上長葉,一年四季,葉子不斷更替色調,有枯有榮。

榕樹上掛著一塊“榕樹下論壇”的木牌,陳岙村書記朱傳國說,坐在榕樹下聊聊家常是村民們的習慣,自從掛上這塊牌子,榕樹下的話題就不僅僅是家長裡短了,村民大會也會在榕樹下進行。大榕樹的四周現在用水泥澆築了一圈圍欄,朱傳國說,村民都喜歡大榕樹,這水泥圍欄是前些年村民們自己籌資修的,為的是保護老樹根系的泥土不會被雨水沖刷,此外,村裡每年還會組織幾個“後生兒”爬上樹干噴灑殺蟲劑,上下半年各一次。雖然大樹枝桠縱橫,但村裡的孩童卻鮮有爬上去嬉戲的。杜潤清說:“誰家的孩子要是去爬榕樹,回頭肯定要被家裡的長輩訓斥一番。”他說,這幾年雖然大榕樹四周的農田少了,建築多了,但大榕樹的長勢反而越加繁茂,這和村民們的悉心照顧分不開。對許多村民來說,對大榕樹的喜愛來自於一種“宛若神明”的敬重。

1986年,攝影家邵家業先生曾將這棵榕樹的照片,寄給遠在台灣的馬星野先生。被平陽人稱為“新聞王”的馬星野先生就出生在陳岙村,他是“平陽三王”之一,與“數學王”蘇步青、“棋王”謝俠遜齊名。當時,拿到照片的馬先生動情地說:“我記得,這就是長在村口的那顆大榕樹。”

古樹與古村,是一對協調的搭配。然而,看完榕樹,記者問村民“村裡還有多少古建築”時,不少村民卻搖頭。杜潤清帶記者去看馬星野先生的故居“馬宅”,這裡已然成為印證古村為數不多的建築之一。這是一所傳統的單層四合院結構的舊式民居,雖然整體的結構還算完整,但內部的狀況卻讓人擔憂,牆體上有開裂的痕跡,幾處木結構也有斷裂、蟲蝕。杜潤清有些遺憾地說,原來的“馬宅”分東中西三個四合院,現在只余下兩座,而馬星野曾居住的中間四合院,還有一塊名人寫就的牌匾,現在也遺失了。環視“馬宅”四周,尚見一方“馬宅井”,杜潤清說,馬星野先生就是喝這口井的井水長大的,至今井水依然清澈。

不過,古樹雖然繁茂,古井尚能解渴,但古村原來的容貌,卻漸行漸遠,漸漸湮沒在歲月之中。

村頭的古榕,成為古村的靈魂,那婆娑的影子,留下的只有歷史的斑駁!