絲綢之路、大運河列入《世界遺產名錄》

日期:2016/12/15 8:18:08 編輯:古建築保護

2014年6月22日,在卡塔爾多哈召開的聯合國教科文組織第38屆世界遺產委員會會議審議通過中國大運河項目和中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦跨國聯合申報的絲綢之路項目列入《世界遺產名錄》,成為中國第32項和第33項世界文化遺產。大運河、絲綢之路是在世界范圍內具有廣泛影響力和號召力的超大型線性文化遺產。此次申報成功,表示大運河、絲綢之路的突出普遍價值、真實性、完整性以及中國政府為保護這些珍貴遺產付出的艱苦努力,得到了世界遺產委員會和國際專業咨詢機構的一致認可。至此,中國世界遺產的總數已達到47項,繼續穩居世界第二位。

世界遺產委員會認為,大運河是世界上最長的、最古老的人工水道,也是工業革命前規模最大、范圍最廣的土木工程項目,它促進了中國南北物資的交流和領土的統一管轄,反映出中國人民高超的智慧、決心和勇氣,以及東方文明在水利技術和管理能力方面的傑出成就。歷經兩千余年的持續發展與演變,大運河直到今天仍發揮著重要的交通、運輸、行洪、灌溉、輸水等作用,是大運河沿線地區不可缺少的重要交通運輸方式,自古至今在保障中國經濟繁榮和社會穩定方面發揮了重要的作用。符合世界遺產標准(i)、(iii)、(iv)。

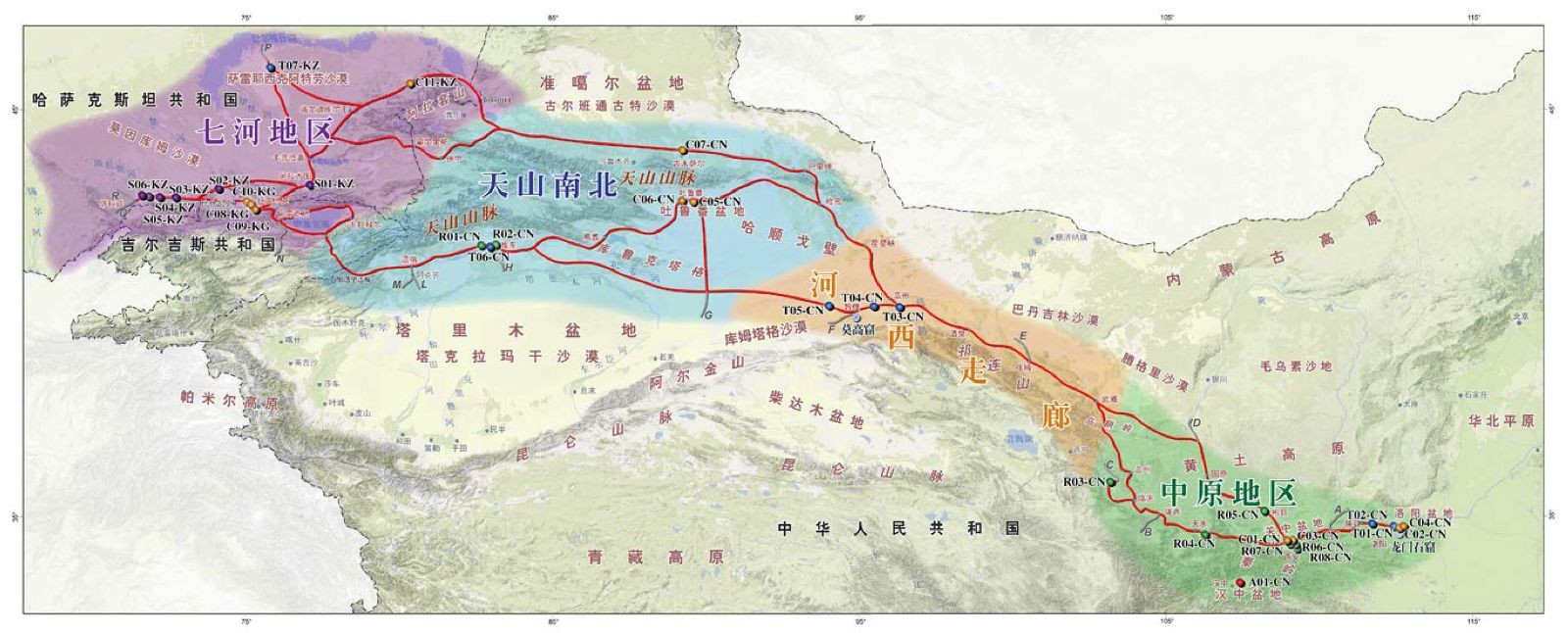

關於絲綢之路,世界遺產委員會認為,絲綢之路是東西方之間融合、交流和對話之路,近兩千年以來為人類的共同繁榮做出了重要的貢獻。此次申報的絲綢之路段落在絲綢之路交通與交流體系中具有突出的特點。它形成於公元前2世紀,興盛於公元6-14世紀,沿用至16世紀,分布於今中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦境內。絲綢之路見證了公元前2世紀至公元16世紀期間,亞歐大陸經濟、文化、社會發展之間的交流,尤其是游牧與定居文明之間的交流;它在長途貿易推動大型城鎮和城市發展、水利管理系統支撐交通貿易等方面是一個出色的范例;它與張骞出使西域等重大歷史事件直接相關,深刻反映出佛教、摩尼教、拜火教、祆教等宗教和城市規劃思想等在古代中國和中亞等地區的傳播。符合世界遺產標准 (ii)、(iii)、(v)、(vi)。同時世界遺產委員會建議將其命名為“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”。

國家文物局副局長童明康在會議發言中表示,大運河、絲綢之路申遺是史無前例的遺產保護過程。大運河的申遺使世界遺產的保護理念在中國大運河沿線8個省(市)、1.7億民眾中得到廣泛傳播並深入人心。而作為世界上最偉大的貿易之路、對話之路、和平之路和發展之路,絲綢之路跨國聯合申遺進一步增進了中國和哈、吉等中亞國家的傳統友誼,成為新時期中國與中亞地區各國和平對話、共同發展的新紐帶。大運河、絲綢之路申遺成功以後,中國政府將恪守《世界遺產公約》及其操作指南的有關要求,繼續為大運河、絲綢之路珍貴文化遺產提供最好的保護,並將繼續團結各利益相關方,進一步鞏固跨地區跨行業對話和協調機制,深入探討巨型線性文化遺產,尤其是活態文化遺產的保護、管理和利用模式,讓蘊含豐富精神內涵的大運河流淌向可持續發展的未來,讓古老的絲綢之路再次綻放燦爛的光彩。

此次申報世界文化遺產的大運河包括橫貫中國中東部地區的隋唐大運河、京杭大運河和浙東運河,在春秋戰國、隋朝及元朝時期都曾經歷過大規模興建。依據歷史分段和命名習慣,大運河共包括十大河段。申報的系列遺產分別選取了各河段的典型河道段落和重要遺產點,包括河道遺產27段,總長度1011公裡,相關遺產共計58處遺產。遺產類型包括閘、堤、壩、橋、水城門、纖道、碼頭、險工等運河水工遺存,以及倉窖、衙署、驿站、行宮、會館、鈔關等大運河的配套設施和管理設施,和一部分與大運河文化意義密切相關的古建築、歷史文化街區等。這些遺產分布在2個直轄市、6個省、25個地級市,遺產區總面積為20819公頃,緩沖區總面積為54263公頃。

“活態”文化遺產是大運河遺產的顯著特征。山東濟寧以南的部分仍在通航,在交通運輸中發揮著無法替代的重要作用。其他一些河道轉變成為景觀河、灌溉河、排澇河,在當代社會的方方面面也發揮著重要作用。此外,大運河的“活”還體現在她始終是一條不斷發展變化的運河。歷史上,因為黃河改道等自然原因,大運河就曾多次變遷。近代以來,隨著傳統功能部分退化,運河使用功能發生變化,管理維護設施不斷更新,運河沿線城市面貌也持續改善,而這些變化共同為大運河作為活態文化遺產的價值做出貢獻。妥善處理好遺產保護與“活態”遺產持續利用是大運河遺產保護的一項重要內容。

大運河保護和申遺工作得到了黨中央、國務院和沿線各地政府的高度重視、大力支持。2006年、2013年國務院相繼將京杭大運河和大運河整體公布為全國重點文物保護單位。2009年,國務院批准開展大運河保護和申遺工作,大運河保護成為國家重大文化遺產保護工程。在國務院指導下,文化部、國家文物局牽頭,沿線8省(市)和國務院13個部門建立了跨地區、跨部門協商機制;在省部會商小組的統一指導和協調下,頒布實施了大運河遺產的專項保護法規、聯合協定和國家級、省級、市級保護規劃;完成了大運河全線遺產資源調查;組織實施了一批大運河遺產保護、展示工程;建立了大運河遺產檔案和監測系統,大運河遺產的保護管理水平得到顯著提升。大運河沿線35個城市還建立大運河保護和申遺城市聯盟,制定《大運河遺產保護聯合規定》,進一步確保大運河遺產得到整體保護。

大運河申報世界文化遺產具有重要的意義,取得豐碩成果。在大運河申遺巨大影響力和號召力推動下,社會各界對大運河保護給予高度關注,掀起認識、研究、愛護大運河的社會熱潮,吸引大量社會資源也向大運河遺產保護領域聚集,使遺產保護狀況在短時間內得到顯著改善。跨省跨部門協調機制、層次分明的保護規劃體系以及涵蓋全部申報遺產、多層級監測和檔案信息體系的建立,為巨型活態文化遺產保護進行了有益嘗試。大運河保護和申遺始終堅持將運河遺產保護與延續運河功能相結合,與城鎮發展建設相結合,與歷史文化展示相結合,與生態環境保護相結合,推動保護和申遺工作助力遺產地的經濟社會發展,引導並推動沿岸城市文化品位提升,沿岸民眾的生活環境和品質改善。大運河不僅成為增強文化凝聚力、創造力、親和力的精神家園,更逐步成為廣大民眾宜業宜居的美好家園,成為地方文化建設和經濟社會發展的新亮點。

絲綢之路是跨國系列文化遺產,屬文化線路類型。它經過的路線長度大約8700公裡,包括各類共33處遺跡,申報遺產區總面積為42668.16公頃,緩沖區總面積為189963.13公頃。其中,中國境內有22處考古遺址、古建築等遺跡,包括河南省4處、陝西省7處、甘肅省5處、新疆維吾爾自治區6處,遺產區總面積為29825.69公頃,緩沖區總面積為176526.03公頃。哈薩克斯坦境內有8處遺跡,吉爾吉斯斯坦境內有3處遺跡。絲綢之路跨國系列申遺項目歷時久,難度大,申報項目內容復雜,要求高,涉及面廣,是前所未有的開創性項目。中國和中亞各國為保護絲綢之路遺產和申報世界文化遺產開展了大量工作,付出了艱苦的努力。

在聯合國教科文組織世界遺產中心及國際古跡遺址理事會的推動和指導下,國家文物局會同外交部、教科文全委會等相關部門開展廣泛而深入的跨國協商,積極加強與國際組織的協調與溝通,增強我國在申遺進程中的話語權,確保申遺按照正確的技術路線順利進行。同時,督促、指導河南、陝西、甘肅、新疆等地各級政府和文物主管部門,按照申遺工作要求,開展制訂和頒布實施保護管理法規、規劃,設立保護管理機構,實施文物保護、環境整治、展示監測等工作。國家文物局加強組織協調,為絲綢之路跨國系列申遺搭建起多層次、全方位的協調管理機制。相關地方各級政府高度重視,成立領導小組,組建工作團隊,協調文物及其他相關部門協調配合、共同推進、高質量地完成了申遺准備工作。絲綢之路沿線人民群眾和利益相關者對申遺工作也給予了堅定的擁護和支持。

絲綢之路申遺成功,是世界上第一個以聯合申報的形式成功列入《世界遺產名錄》的絲綢之路項目,也是我國第一個跨國聯合申報世界遺產的項目。絲綢之路項目的申遺成功,使古老的絲綢之路又煥發出新的生機,對於促進絲綢之路經濟帶建設,彰顯世界和睦相處、共同繁榮的永恆主題,具有十分重要的意義。與此同時,通過開展絲綢之路申遺,極大地改善了文物周邊的環境,為地方民眾營造了賞心悅目的文化生活空間,增強了中國人民的民族自尊心、自信心和自豪感,充分發揮了文化遺產保護對於弘揚社會主義核心價值觀的重要作用,並為促進遺產地旅游業進步,增進社會可持續協調發展,使文化遺產保護惠及於民、反哺社會發揮更大的作用。絲綢之路申遺在項目選擇、價值研究、協調管理機制建立等方面積累了成功的經驗,對於絲綢之路後續跨國申遺項目以及我國系列申遺都具有重要的借鑒和指導作用,並進一步擴展了世界文化遺產申報的領域和空間,豐富和深化了世界遺產的理論和實踐,將促進我國世界文化遺產事業可持續深入發展。

第38屆世界遺產委員會會議於6月15日至25日在卡塔爾多哈召開。卡塔爾博物館管理局主席謝赫•阿爾•瑪雅沙•本•哈馬德•本•哈利法•阿勒薩尼公主(Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani)擔任會議主席。卡塔爾首相兼內政部長謝赫•阿卜杜拉•本•納賽爾•本•哈利法•阿勒薩尼(Sheikh Abdullah bin Nasser Bin Khalifa al-Thani)等出席了6月15日晚的會議開幕式並致辭。(來源:中國國家文物局)