地鐵與文物保護之爭 古都西安修6條地鐵臨大考

日期:2016/12/14 18:53:40 編輯:古建築保護 西安地鐵繞鐘樓 過阿房宮 穿長安城 經帝王陵

西安地鐵繞鐘樓 過阿房宮 穿長安城 經帝王陵西安是著名的“十三朝古都”,也是蜚聲全球的歷史文化名城,擁有大量文物和古遺址。當地人笑稱:“西安地下都是寶,拿著鏟子隨便找個地方挖挖,就可能鏟起一個千年前的文物。”西安地鐵自動工開始就面臨爭議。甚至有專家指出,西安這樣的古都,本就不該修地鐵。對於地鐵建設者和文物保護者來說,擺在他們面前的是空前的挑戰。目前,西安首條地鐵2號線運營滿一年。西安市文物局和地鐵辦近日均表示,西安在修地鐵的同時保護好了文物。西安也為其他古城保護修建地鐵提供了可借鑒的樣本。但隨著明年1號線的開通和今後數年陸續開通6條線,古城面臨的“大考”顯然還在後面。

2008年8月,西安地鐵二號線北大街車站。在北大街十字硬化路面開挖後,考古人員突然發現土質和顏色異常,並據此推測,地下可能存在古墓葬。地鐵施工人員立即停工,配合勘察。經過深挖,終於在距地表5至7米處,發現了一座早已坍塌的西漢磚室墓,出土了3件青銅器。考古人員推測墓主人的官職起碼相當於如今的部級高官。

當年參與考古的西安市文物保護考古院副院長王自力喜出望外。最終,地鐵施工停工十多天,靜待文物發掘。

地鐵與文物保護之爭

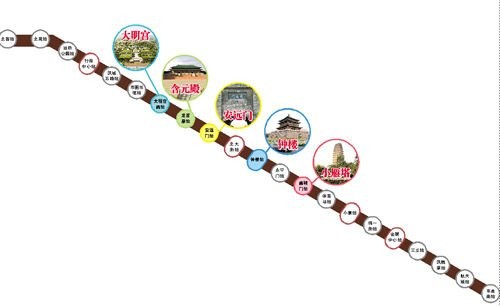

去年9月,2號線首先開通。根據規劃,至2020年,西安市將建成三主三輔總長251.8公裡的地鐵交通線路。地鐵工程將涉及西安明城牆、鐘樓、漢長安城遺址、唐大明宮遺址、隋唐長安城遺址、明秦王墓葬區等多處重要的文物古跡。

面對“處處是寶”的西安城,地鐵如何修,地鐵建設是否對地下文物遺址產生破壞,施工中的地面變形沉降會否對地上建築造成破壞,這些問題一開始就被擺上了台面。當時也有很多專家質疑,說西安這樣遍地文物的城市,就不應該修地鐵。

陝西省文物局局長趙榮說,西安城牆是全國重點文物保護單位、列入世界文化遺產預備名錄,是中國現存最完整的一座古代城垣建築,現仍保存較完整的城牆、城樓箭樓、鐘鼓樓等地上歷史建築。西安市規劃建設的六條地鐵線路,其中有4條地鐵線下穿西安古城區,文物保護的壓力非常大。時任西安市委書記孫清雲也曾表示,地鐵如何穿越城牆和鐘樓,一直是讓他們睡不著覺的問題。

並且,當時國家還未頒布制定有關古建築、古遺址的沉降變形、震動控制標准規范。西安市文物局為地鐵施工提出了最苛刻的要求:鐘樓台基地表最大沉降量不超過 -5 毫米,局部傾斜不超過0.0005的沉降變形控制標准。城牆范圍地表最大沉降量控制標准+5― -15 毫米,局部傾斜不超過0.001的沉降變形控制標准。

地鐵開挖前先考古

又要在地下開挖,又不能磕到碰到地下的“寶貝”,怎麼辦?地鐵開挖前先考古!

王自力介紹說,規劃中的西安地鐵1、2、4、6號線直接下穿西安古城城區。為了配合地鐵施工,早在2005年起,西安市文物保護考古所就對二號線沿線進行文物勘探和考古發掘。光2號線的前期初步勘探工作,就用了近半年時間。結果也讓人大吃一驚。地鐵2號線共涉及57處文物保護區,包括13處古遺址,其中國家級文物保護單位4處、省級4處、市縣級1處;古墓群38處;重要的文物出土點或窯藏點6處。前後跨越2000多年歷史。截至2009年9月,便發現並清理古墓130余座,出土器物200余件。

西安市文物局文物保護與考古處處長黃偉介紹說,西安文物古建類少,遺址類多。遺址都比較淺,遺址就是牆的地基,尤其是漢城,距地表淺的四五十厘米,深的也不過一米多,一動土就能發現,因此動土要格外謹慎。古代人不像現代人蓋30層,不超過3層,地基沒多深。相反,更難的反倒是地面上的古建築的破壞。比如,西安的明城牆保存完整,而城內還矗立著聞名天下的鐘樓。地鐵要在城牆區域內的地下穿越,而不能對城牆遺址和鐘樓造成破壞。這可讓地鐵施工犯了難。沿線涉及的57處文物保護點的完備資料,文保方案達57頁。光鐘樓和城牆的保護方案,就有足足兩斤重。“西安地鐵在施工前都要先考古。沒有文物部門給意見,誰都不敢動土。成都、洛陽都是這麼做的。”

西安地鐵指揮部的負責人告訴記者,地鐵2號線開建之前就先進行了考古勘探和發掘,幾乎在任何一個地鐵工地,都可以見到手持“洛陽鏟”勘探的人員。考古人員高峰時出動100余人。在張家堡廣場,考古人員探測時,每兩人間隔5米排成一列,手執洛陽鏟勘探,細致程度驚人。

14米深挖避開“文化埋藏層”

黃偉說,西安的“文化埋藏層”基本在5至7米的區域,遺址和墓葬基本上都分布在這個深度。為了不破壞文物,文物部門要求,地鐵的作業平台都要在地下14米以下。可以說是國內地鐵中開挖深度最深的。如此一來,都城類遺址基本上都避開了。尤其是有些有古建築的站點,考慮到疊加震動,必須挖得更深,要挖30米以下,10層樓高。

除了深挖,還要盡量避開地面上的文物。凡是遇到古建築,地鐵都要最大限度為古建築讓路。西安地鐵規劃處總工程師王安理表示,在地鐵施工中,對大遺址采取避,地面上的古建築則采取繞。黃偉舉了個例子,規劃中的3號線要過西安城西南隋城牆遺址。本來站點靠近遺址,後來文物部門建議,必須避開遺址,最終,3號線遺址偏離了隋城牆遺址160米。“盡管改線對老百姓不太方便,因為地鐵站點的設定考慮人流、交通等各方面的因素,改線意味著市民坐車可能要走更遠的路。但我們有一個原則,地鐵修建於文物保護發生矛盾時,文物優先,地鐵必須無條件避讓。”

不過,又要深挖,又要繞,西安地鐵的文物保護成本也不低。2號線光用於文物保護工程的投資就有2577萬元,僅為了避讓明城牆和鐘樓工程措施費用就超過1億元,光為了減震使用的鋼彈簧復制板道床1公裡就要2000多萬元。

最終,西安地鐵2號線基本避開了周、秦、漢歷代古都遺址以及城區、近郊等文物保護單位,如周豐鎬遺址、秦阿房宮遺址、漢長安城、唐大明宮、碑林、清真寺等;也避開了北院門等古城歷史街區。

考古人員工地上“監工”

能避讓當然好,但地鐵畢竟修建在鬧市區,終究有地鐵和古城牆正面“碰撞”的時候。比如,唐長安城和明西安城牆就無法避開,怎麼辦?

黃偉說,地鐵對鐘樓的影響主要是施工期間的地面沉降和運營期間的震動。為最大限度控制震源,加固施工時打樁機工作半徑距鐘樓主體8米,距南門城牆5米,最大限度降低施工機械對古建築主體的影響;同時,盾構施工期間,將為鐘樓和城牆“套箍”加固,嚴格控制盾構機推進速度,確保機械連續、平穩地通過。對於必須穿越的鐘樓、城牆等古建築,穿過鐘樓時的線路選擇了600米的半徑繞開鐘樓;穿越南門城牆時,從甕城東西兩側的城門洞下繞行通過。

王安理也表示,2號線在施工和軌道的運營過程中會對城牆有一些影響,主要因素是震動所造成的。地鐵2號線在設計時就刻意避開了鐘樓正下方地層,並且將鐘樓站附近的道床設置成鋼彈簧復制板道床,地鐵車輛行駛在這一段就好像走在了海綿墊上,有效地吸收了地鐵運行帶來的震動波。這也是國內減震技術中最高等級。

監測顯示,地鐵震動對鐘樓的影響在國家范圍內,甚至低於地面車輛的震動對鐘樓的影響。

6號線,從西往東,也要從鐘樓過,國家文物局召集專家,2號線南北向,現在6號線也要,有交會,兩輛車同時從這裡過,會有疊加震動,為此,施工方在凡是有文物點的地方,鋼軌下面有減震器,尤其是換乘車站。

由於地下處處是寶,西安的地鐵施工也分外謹慎,工期也格外長。西安首條地鐵線路2號線從2006年9月便開工,但直到2011年9月在竣工通車,20.5公裡長,前後歷時5年時間。“在西安修地鐵嚴得很。”王安理也慨歎:“在工程規劃階段就要做文物保護規劃,而其他城市僅僅在施工階段做文物保護規劃即可。西安修地鐵還要報國家文物局批,並且還有考古人員跟著一起,發現文物後我們必須立即停工。”根據《西安市城市快速軌道交通線網規劃》,新建的地鐵1號線將經過阿房宮、漢城北路,途徑秦阿房宮遺址、漢長安城遺址、漢建章宮遺址、漢太液池遺址等文物古跡。

古城建地鐵的西安樣本

王安理介紹說,為了避免對文物造成破壞,在線路設計上盡量遠離繞行鐘樓及城牆的變形敏感區,加大埋深;在施工方法上選擇安全性能最好的盾構掘進施工,最大限度地降低施工沉降和震動對文物的影響;在技術措施上,采用139根直徑1米的隔離樁加固鐘樓基座和南北門,以型鋼支撐城牆拱洞,為鐘樓和城牆“套箍”加固。

譬如明代鐘樓位於西安市商業繁華中心區域,由於周邊建築物的限制,2號線最大限度遠離鐘樓,左右線分別距鐘樓基座為15.7米、15.4米,東西兩側通過,埋深12米。南北城門線路避開城樓、箭樓及甕城區域,由兩側城牆門洞中間正穿,隧道埋深18.5米。

地鐵線路上盡量遠離鐘樓基座及城牆南北門的變形敏感區,采取雙向繞行(非直接下穿),盡量加大埋深。

多次監測顯示,鐘樓左線最大沉降量1.4毫米、右線最大沉降量0.21毫米,均符合國家標准。

“西安建地鐵能否保護好文物,這是全中國都關注的焦點,國家文物局也一直盯著。過去大家都擔心,修地鐵與文物保護能否協調,現在看來,是完全可以協調發展的。”黃偉說,西安在文物保護任務如此艱巨的情況下,地鐵二號線成功“洞穿”千年古都,也為其他古建築多的城市發展軌道交通提供了樣本和借鑒。

然而。明年9月,西安地鐵1號線即將開通,在未來幾年,西安將陸續開通6條地鐵線路。縱橫交錯的地鐵線將陸續洞穿皇城根,對於地下埋藏大量“寶貝”的西安來說,考驗才剛剛開始。

熱門文章

熱門圖文