泉州潘山出土南朝至唐朝隨葬品

日期:2016/12/14 12:27:58 編輯:古建築保護

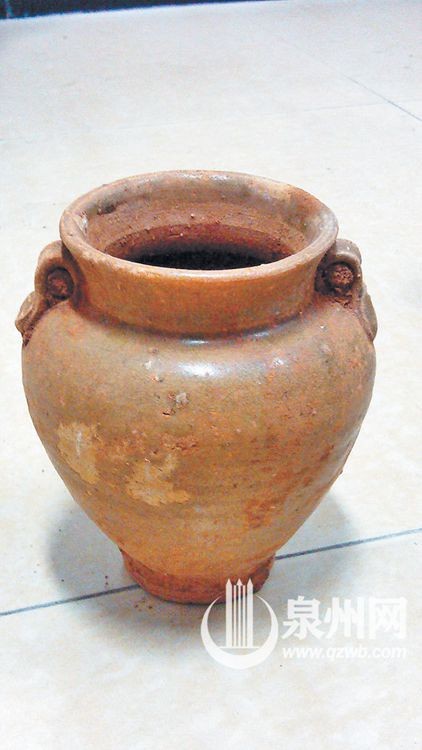

唐代雙系罐

【發現】

潘山工地

挖出30余件古墓葬品

泉州文物愛好者王先生的家在潘山附近,自從他得知今年4月潘山原糖廠宿捨區一帶發現大量唐宋時期建築構件後,幾乎每天都在工地上溜達。前不久,在工地清理出來的土方中,王先生驚喜地發現裡面有些看似普通的磚頭竟是古墓的墓磚和“帶耳朵”的瓷器殘片。

“工人說這些磚是挖土機挖出來的,有不少完整的瓶子和碗,撿了一些放在宿捨。”經同意進屋察看,經驗告訴王先生,這滿地瓶瓶罐罐可是寶物。他將這30余件古代器物送到泉州市博物館鑒定。

果不其然,鑒定結果驗證了王先生的猜想——經泉州市博物館專家組鑒定,這是一批南朝到唐代的隨葬品。

【鑒定】

三件特色文物

斷代為南朝至唐肅宗年間

泉州市博物館專家組介紹,這批隨葬品有南朝的蓮瓣紋盤、大碗,唐代帶蓋小罐、花口碗,以及用於裝茶葉的唐代雙系罐等。這些器物完整且精致,非常珍貴。

“隨葬品中的蓮瓣紋盤、大碗有鮮明的泉州窯特色。”專家組介紹,蓮瓣紋瓷器是南朝時用於祭祀的用品;大碗則采用疊燒工藝,碗內有支釘,直徑約14厘米,高在3至5厘米,並采用細麻繩切底的圈足制作工藝。

而唐代帶蓋小罐各裝有一枚“乾元重寶”銅錢,因年代久遠已經與罐體連在一起。鑒於此,專家組認為出土隨葬品的唐代文物為唐肅宗年代(公元756—761)。

【歷史】

中原技藝南下

形成泉州窯特色

為何唐代帶蓋小罐裡有一枚“乾元重寶”?

專家組認為,這與泉州的墓葬習俗有關,在唐代每個墓裡都有五個帶蓋小罐,裡面裝有五谷和銅錢,以此期望親人在另一個世界也能吃飯、喝茶、有錢花。

值得一提的是,這些瓷器身上有中原文化和泉州本土交融的見證。泉州市博物館專家組介紹,南朝蓮瓣紋瓷器的釉面顏色偏黃,這具有明顯的泉州窯特色。東漢末年尤其是晉以後,中原貴族大批遷入閩南地區,中原人把先進的手工技術帶到了泉州,由於氣候、土壤等原因與中原形成了不同的瓷器燒制工藝。釉面偏黃就是與泉州的土質有關。

文物“競猜”

唐代隨葬品難倒專家

民間高手,您該出場了

近日,晉江池店某工地上,出土了大量唐代古墓隨葬品,但其中三件器物曾讓專家們摸不著頭緒。

都說高手在民間。親愛的讀者、高手,您見過這種隨葬品嗎?知道古人用它們來做什麼?如果知道,請致電96339告訴我們。

其一:這是個圓盤,圓盤中間有一小圓圈,以小圓圈為起點,小圓圈內被隔成三個區域7個“小扇形”。它乍看之下,有點像唐代五盅盤,但內部構造又不相同。洛江河市鎮曾出土一唐代五盅盤,盤內環置著五個小酒盅,很像如今閩南人喝茶的小茶杯,但小酒盅是無法拿起來,這是專用於墓葬的陪葬品,盅與盤連為一體。那麼此次池店出土的這件陪葬品究竟為何物?考古人員猜想,或許是古代的胭脂盒、粉盒?

其二:淺腹平底的盤內,中央立著一柱體,柱體底部镂空;圓盤兩側各鑽有極細的小孔,這些小孔似乎是用來系線的。這是古代的燈盞嗎?泉州南安豐州一南北朝時期的古墓曾出土過一燈盞,形狀與這件相似,但其中央柱體底部並非镂空。

其三:乍一看,這是個帶著把子的托盤,同樣是淺腹平底。這是古人用來盛東西的盤子?有考古人員猜想,這或許只是瓶瓶罐罐的蓋子。

- 上一頁:陝西石鼓山多次發現青銅器

- 下一頁:甘肅鎮原發現北朝至唐代石窟