黃山太平湖水下發現廣陽城址

日期:2016/12/14 12:12:05 編輯:古建築保護

太平湖位於安徽省黃山市境內,是安徽省最大的一處人工湖,自20世紀50~70年代修建陳村大壩蓄水形成,東西長48公裡,南北最寬處6公裡,總面積88平方公裡。蓄水以來水下保存有多處古村鎮遺址。這些古村鎮布局基本沒有受到現代化建設大潮的影響,較大程度上保留了明清時期的特征,具有較高的學術、保護和利用價值。

經國家文物局批准,2015年10月10~30日,國家文物局水下文化遺產保護中心與安徽省文物考古研究所聯合實施了2015年安徽太平湖水域水下考古調查項目,主要工作內容是對安徽省黃山市太平湖水域的相關水下文化遺存進行水下考古調查。通過水面物理探測和水下人工探摸相結合的方式,了解水下皖南古村鎮的分布情況和保存現狀,進而探索太平湖水域水下文化遺存的分布規律,為下一步開展水下考古重點調查、發掘、保護及合理利用提供可靠的依據。

水面物理探測和水下探摸確認

本年度太平湖水下考古調查分為水面物理探測和水下探摸確認兩個階段。其中第一階段為水面物理探測,使用側掃聲吶、多波束聲吶、DGPS全球定位系統、聲速剖面儀等科技探測儀器,在西訖太平湖岸邊廣陽村、東至秧溪河入湖口約10平方公裡的水域內(除因水面散布大量的漁業養殖網箱,面積約占一半,無法完成探測工作的區域外),共探測面積約5平方公裡,發現了多處聚落遺址,這些遺址主要分布於舒溪河(青弋江上游)東西兩岸:其中西部以環形城址為中心、東部以大型開放式聚落為中心,周邊散布有眾多的小型村落。

第二階段為水下探摸確認。其中對西部水下環形城址的探摸確認選擇了包括城牆、街道、房屋、碼頭、橋梁等關鍵疑點進行位置和性質確認,提取影像資料和少量的必要文物等方法,對特別重要疑點進行初步草繪,分析評估保存現狀。

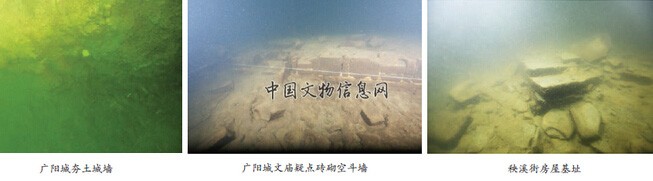

環形城址位於水下10~25米,背山沿河而建,隨山體緩坡分布,約東西長620米、南北470米。通過對東、西及西南三處缺口的水下考古調查,確認了東門、西門和西南門:城門建築已不存,東門寬5.7米、西門寬8.5米、西南門寬4.5米;城牆牆體大多已經坍塌,但基本輪廓尚存,殘存高度約1.5米,牆磚散落分布於湖床表面,呈坡狀隆起,部分牆磚印有紀年文字。城內建築破壞嚴重,保存狀況一般,多數僅存基礎,少量建築殘存牆體、僅余不足1米高度,推測與修建水庫時過多的拆遷有關。道路、街道清晰可辨。西門城外保存有兩處較大規模的建築遺址,北端地表現存有上、下二層三合土鋪地、殘斷石碑、空斗牆等;南門外舒溪河上大橋南段結構保存基本完整,約長95米、寬6米,橋頭兩側設有望柱:西柱基本完好,東柱倒垂橋下,北端僅余三處橋墩。結合陸上調查階段搜集的線索,並參照《嘉靖池州府志》《乾隆池州府志》《民國石埭備志匯編》《太平湖志》等地方志記載,西門外建築比較符合文廟和崇實中學的相關記載。殘存的大橋南段和拍攝於民國十四年的永濟橋照片上的特征基本吻合。由此可以大致判定此處水下城址即為淹沒的廣陽城。同時對西門外的文廟疑點中北端保存較好的建築遺存部分和南門外殘存的大橋南段進行初步測繪,對它們的保存現狀做了簡單評估。

對東部大型開放式聚落的探摸確認選擇了包括街道、房屋、橋梁、道路、堤壩等疑點進行性質和位置確認,提取影像資料,分析評估保存現狀。東部大型開放式聚落位於水下20~26米,在秧溪河與舒溪河交匯處東南角,沿秧溪河西岸一條支流而建,地勢比較平緩,約東西長520米、南北500米。根據物理探測資料,通過對秧溪河大壩、橋梁、碼頭、房屋的探摸,發現護河堤壩(限於時間僅探摸局部)位於秧溪河西岸,長約500~700米,斷面呈梯形,上頂窄下底寬,約頂部寬2米、底寬6~8米、高4米,土質結構間有石灰經夯打。沿秧溪河的支流建有5座橋梁,其中與主街相連的一座單拱石橋約長3米、寬1.5米,拱形較高,結構特殊,推測可能為弓背橋;主街約長115米、寬2米。結合陸上調查階段搜集資料和《太平湖志》的相關記載,基本確認了護河堤壩、弓背橋的大體位置,從而判斷此處聚落遺址應為秧溪街舊址。

階段性成果

本年度太平湖水下考古調查是首次在安徽同時進行物理探測和潛水探摸的水下考古調查工作,發現並確認廣陽城址、秧溪街舊址,並對廣陽城文廟疑點進行水下測繪,取得了階段性成果,為下一步開展全省的水下文化遺產保護提供了寶貴的經驗。

了解文物家底經過物理探測和水下探摸,初步了解了太平湖特別是廣陽城附近水域水下文化遺存的分布格局、淹沒過程、保存現狀、文化內涵,為制定下一步工作方案奠定基礎,也為研究皖南古村鎮提供了新的材料。

掌握水文資料水深15~25米(舒溪河底局部深28米)、水溫21~23攝氏度,水下能見度2米,流速0.1米/秒,少量的淤積層厚約20~30厘米,非常適宜於常規潛水訓練;加上豐富的水下文化遺存:城址、橋梁、房屋、道路、碼頭等,更加適合水下考古人員的培訓實習和物探新設備的測試實驗。

擴大文物宣傳通過與新聞媒體密切合作,加強文物保護宣傳工作,擴大水下考古的傳播及影響,吸引社會各界關注,提高文物保護意識,為將來進一步開展安徽水下文化遺產保護工作營造良好的社會氛圍。

加強社會服務通過本次水下考古調查,初步挖掘太平湖水下文化遺產的文化底蘊,提升太平湖的知名度、加快安徽省“兩山一湖”戰略開發,合理利用水下文化遺產為廣大民眾服務提供資源支撐。

- 上一頁:和布克賽爾路段現墓葬百余座

- 下一頁:百年前造紙遺址現身在南昆山