現代佛教建築空間的探索(一)

日期:2016/12/14 13:29:01 編輯:古代建築有哪些

以養慧學苑為例

佛教建築除具有一般建築的普遍性外,更具有其宗教精神與信仰情感的獨特性,中國歷史文化背景深深影響著中國佛寺的營造法則,但是時代更替演變,現今營建佛教建築是否仍要依循古法或該因應時代而突破?

養慧學苑是香光尼僧團設於台中推動佛教教育的中心,其在風格上掌握佛教「教育的特性」是以發展教育文化志業的學院式的型態為主;而在形式語匯及象征意義上嘗試跳脫傳統概念,試著呼應現時代文化與努力回歸佛教「平等」、「內省」、「樸實」的精神,營建一座現代佛教建築的試驗。以下試分四部分說明:

一、建築、佛教建築的省思:試論我們對建築、佛教建築的基本想法。

二、從高雄紫竹林精捨到台中養慧學苑:試就二者的比較說明突破傳統的歷程。

三、養慧學苑與社區的互動:另就養慧學苑與社區互動現況作一整理。

四、專業之間的合作模式:最後再就與建築師合作、互動歷程作一簡介。

建築、佛教建築的省思

淺談建築

◎詳擬規劃參與設計

基本上,我們認為一棟建築物的營建是一種創造空間的過程,而空間又會直接影響到活動在其中的人,因而建築規劃設計是極其重要。規劃過程,如何厘清風格理念及使用機能是主要課題,未明確使用機能將造成資源耗損浪費,尤以佛寺建築,所有資源來自十方,皆是信施心血,更要以惜福慎重的心情處理。另在設計上是要能與時代文化相呼應。

◎注重施工品質

設計的成功端賴施工品質展現出來,施工品質是一種敬業的表現,而敬業就展現在施工時干淨俐落、平整,是直線就是直線。就因為這樣,相對於施工品質我們的要求也就有時顯得有點過份,如今仔細地回顧整過營建過程裡,一再地要求施工單位作調整修正,剛開始會讓人覺得有一點苛求,但是慢慢地經過真誠溝通後,廠商也認同這是一個突破自己極限的機緣,而樂於嘗試,最後也產生一種參與的欣然愉悅。

◎尊重專業

一棟建築的完成是藉由各類專業人士共同合作完成,過程中明確責任歸屬,建立相互合作彼此尊重的團隊精神,業主有責任建構並落實溝通模式,有問題、困難須厘清症結且回歸責任單位處理,才能讓各專業之間互成助力而非阻力。

佛教建築的省思

佛教建築除具有一般建築的普遍性外,更具有其宗教精神與信仰情感的獨特性,中國歷史文化背景深深影響著中國佛寺的營造法則。但是時代更替演變,現今營建佛教建築仍要依循古法或該有其因應時代的突破。

◎歷史探源

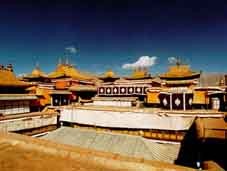

一千九百多年前佛法從印度傳入中國,在王朝統領天下的權威思想下,佛教的弘傳不能不藉助皇室權貴的力量,中國第一座佛寺-洛陽的白馬寺便是在東漢明帝協助下創建。爾後中國佛教發展的寺院建築與法事等,更是仿制宮殿型式及皇室儀規來顯示佛教的尊貴與氣勢。

◎蛻變的使命

佛教的弘傳從權宜接引王室到落實度化平民,從出世思想到入世悲懷,一路行來,到了民主時代,我們開始思維中國佛教建築是否應擺脫象征權威傳統的宮殿式建築,而讓它回歸到一種簡樸無華的大眾空間。因而省思著佛教的演變,為現時代探索一個能與時代對話、切合現代人思想與需要的宗教建築空間,不僅是成了我們僧團的一個概念,更成了我們的一項使命。

◎理念的開展

所以,當本僧團開始要建造第一座佛寺-紫竹林精捨時,我們認為以現代營造工法去重建木結構式建築確實有困難,而且不符經濟效能;而如何運用現代材料呈現樸實的內涵更勝於裝飾性的雕琢;探討合於現時代機能需求更重於遵循中軸對稱規制;一個真正令人感動的、寧靜的無華空間應比一座琉璃飛檐的殿堂更能成為心靈的依歸處。

◎時代的映現

正如我們的上人悟因法師所說:「個人以為,宗教建築不應完全抄襲傳統,應該要放入時代的精神與意義。每一項宗教的藝術品,包括建築,都要反應時代人心的需求、渴望,及對宗教的想法與向往。」如何用現代的材質、現代的意念來符合現代人的宗教需求,並加以現代诠釋,正是紫竹林精捨想要完成的。

從高雄紫竹林精捨到台中養慧學苑

傳統與現代

因此,從民國七十五年開始設計高雄紫竹林精捨時就希望能夠突破傳統,然限於政府寺廟法令的規定,我們仍保留斜屋頂,但在顏色與形式上,則采用穩重內斂灰黑色系而非華麗的黃紅色彩,並且捨棄一般寺廟建築繁復的斗拱、屋瓦裝飾物等;也嘗試打破中軸為主左右對稱式建築。而在民國八十四年規劃養慧學苑時,我們改以基金會使用名義申請建照,使養慧學苑能有更寬廣的空間嘗試一個更切合現代的佛教建築。

因循與創作

養慧學苑與紫竹林精捨在基本配置架構有異曲同工之巧合,前者是以樓層區隔功能配置,配合狹長基地特性而有中庭挑高的處理,以滿足對自然采光的需求及表現佛教內觀修法的意念。而後者因有較寬廣的基地,設計則引用中國進落的觀念,配上佛教「三寶」概念,以前、後庭作為三棟不同功能建物的中介空間。二者的動線同樣安排在入口右側,與其說是依循「右龍為主」的思想,不如說是因應中國人的生活習慣而設置。

具象與抽象

台中養慧學苑從開始規劃就希望能以更抽象、更純淨的手法傳達佛教意念,而非以具體的佛教語匯作宗教象征。因此,在規劃發展上已跳脫紫竹林精捨以經典教義闡述設計的模式,而直接用空間變化來表達佛教內涵,期望透過空間自然光影的變化品茗一份屬於空靈的洗禮。

小結

對我們而言,一個佛學中心或宗教建築是沒有特定的架構規范必須依循,只要創作設計是合乎時代性,能表現宗教精神特性,能滿足人性渴望及機能需求,我們都願意努力完成。

- 上一頁:現代佛教建築空間的探索(二)

- 下一頁:古建營造法則——金鎖玉關(一)