歲月的印跡——杏埔土樓

日期:2016/12/14 13:19:49 編輯:古代建築有哪些

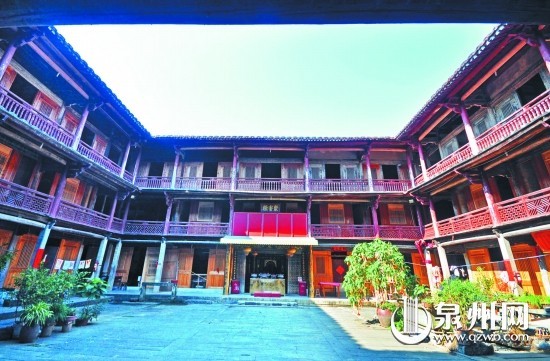

洪氏土樓

走近南安市霞美杏埔村,站在杏埔橋頭的一端放眼望去,可見一座由淡黃色條石築起的土樓。它沒能戰勝時光,已然變得老舊,淺淺淡淡,盡顯遲暮之色,有著一份頹敗與破落。

杏埔村目前人口有4000多人,以洪姓為主,因而有人也稱那土樓為“洪氏土樓”。其實它還有一個名字——豐壑樓。據當地老人講述,杏埔土樓始建於康熙五十五年(公元1716年),占地面積650多平方米,兩層樓總建築面積1300多平方米。它的使用功能隨歲月變遷而不斷改變,曾被作為私塾、糧倉、皮具廠等。

杏埔土樓附近散落著一些古厝,共有12幢之多。在康熙年間,當地有一位名人,人稱“三射公”。他父親進士出身,他經商為主,由於資產、人口眾多,於是他修建了12幢大厝,其中部分采用了現今閩南少見的綠牆磚,並在一些顯眼位置塗有金膜。“十二間古厝”見證了當年主人家產之多,三射公在世時歷經了三任皇帝的統治,去世時年逾八旬。

在其中一幢古厝旁,有一座村廟名為“王公宮”。廟內牆壁上保留了一些古老的壁畫。或是因為廟缺少修葺,壁畫反而保存了下來,不像城鎮繁華處的一些寺廟,在翻建時早已把古韻丟得一滴不剩。村廟內有著數尊祖宗塑像與白馬雕塑等。它們長年經煙火熏陶,流露著虔誠的氣息。

在村廟的右手邊有一座包公廟。據悉,該廟由愛國華僑洪天紫先生捐建,原本供奉唐代英烈戰將張巡、許遠,本名“尊古廟”,在大約二三十年前才開始改奉包公。

- 上一頁:麗江古城空間組織分析

- 下一頁:中國傳統古村落:三交村

熱門圖文