山西古代建築精華之後土琉彩

日期:2016/12/14 13:27:00 編輯:古代建築有哪些

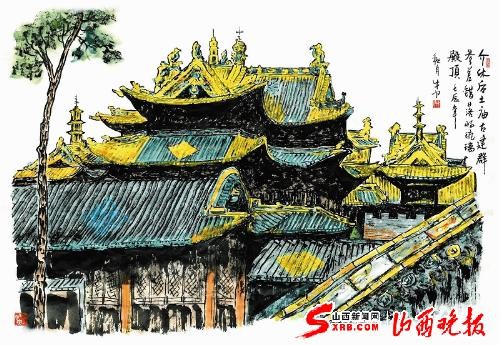

規模宏大的後土廟位於介休市城中,這座建築頂部遍布琉璃,有著“琉璃藝術博物館”的美稱。更令人稱奇的是,後土廟一度被當地人稱作“道家地”,因其不單單是一座廟宇,而是包括後土廟、三清觀、娘娘廟等八座廟院的古建群。該建築群以琉璃聞名於世,建築風格也不拘一格,步入其中,獨有的廟觀合體、奇特的戲園三連台,以及技藝失傳的“孔雀藍”琉璃等,均讓這處2001年被國務院公布為全國重點文物保護單位的古建群充滿神奇的魅力。

有八座廟宇的古建築群

10月8日,記者沿大運高速來到介休城區,順著順城街左拐200余米,便看到了名聞全國的介休後土廟。

原本以為後土廟只是一座廟宇,沒想到此處古建林立,在華麗的琉璃覆蓋下顯得氣勢恢宏。面對記者的疑問,早已在此等候的介休市文物局局長裴衛東解釋:後土廟始建於南朝以前,至今最少已有1500多年歷史,之後又經歷代修葺、重建、擴建形成現存的8座廟宇,即後土廟、真武廟、三官祠、三清觀、娘娘廟、呂祖閣、關帝廟、土神廟。“當初申報文物保護單位時,介休市一度以‘道家地’報送,但後來考慮到後土廟的影響,改稱後土廟建築群,這處建築群總面積達9196平方米。”裴衛東說。

後土廟建築群按照中國傳統深進院落式結構,即以木構架之三楹、五楹、七楹……為單位,構成單座廟殿建築,再以單座建築組成庭院,進而以庭院為單位串連排疊組成建築群。

古人建造這一系列廟宇時,即根據八卦方位,乾南坤北(即天南地北),以子午線為中軸,坐北朝南進行布局。五個中軸線上,自西向東,三清觀、後土廟與娘娘廟、呂祖閣、關帝廟、圖神廟等依次排開,以體現“長者為上、尊者居中”的等級思想。兩邊則根據日東月西、坎離對稱的原則,設置垛殿、配殿以及鐘鼓樓等建築,使其既左右均衡對稱,以表現追求平穩、持重和靜穆的審美情趣,也對應了道教所謂的木、火、金、水四正,加上中央土,五行俱全。其中,後土廟、關帝廟內,又分別建有真武殿、三官殿、三曹考校殿和王靈官、火神殿等。因這些均與道家有關,介休後土廟這片集中的建築群,也便成為歷史上頗負盛名的道教聖地,史稱“道家地”。

後土廟主要供奉後土夫人,她是掌管陰陽生育以及大地、山河的女神。自秦漢以來,歷代帝王多有祭祀,把她同玉帝的祭祀規格設為一致。而殿內供奉的塑像均是明代的作品。

“背靠背”的合體崇樓奇觀

後土廟建築群,不僅宏觀的布局有講究,就連每個中軸線上的建築,也根據道教宮觀的建築規制作了“安排”,即廟前建影壁,然後是山門、過殿、主殿,主殿前設獻亭、戲台,兩側設配殿等。“以第一個中軸線為例,形成以影壁、山門、娘娘廟為軸線的東側之中軸線和以三清觀影壁、山門、過殿、獻亭、三清樓為軸線的西側之中軸線,造就兩廟縱向雙軸平行並置的奇特建築設計。”一起陪同記者采訪、多年來一直研究後土建築群建築藝術的介休市博物館溫春愛談道。

古建群落的奇絕之處還不止這些,走過三清觀,沿著一座殿堂之側的門,進入後土廟之時,溫春愛特地將一處觀、廟建築“背靠背”的格局,指給記者看。只見三清觀的獻殿背面,即是一個空闊、獨特的戲台,二者分處南北,倚背而建。

那麼,這種奇絕的建構,又是何原因所致?明嘉靖十三年(公元1534年)《重建後土廟碑》記載,後土廟在“南朝宋孝武帝大明元年(公元457年),梁武帝大同二年(公元536年)皆重修之”。康熙刊《介休縣志》中也提及,“元至大二年(公元1309年)創建三清觀”。

結合碑碣及史料,溫春愛介紹,後土廟早在南北朝就已存在,地處舊城之西北且與城相連,元代時偕後土行宮創建三清觀。到了明代,為使後土廟自身體系得以完善,有人便在後土大殿前增建獻亭、樂樓和兩廊並創建了山門。

這一段,大明正德十四年《創建獻樓之記》中這樣記述:“後土廟舊有樂棚三間,因其敝壞矮窄不堪,正德丙子春,邑耆梁公諱智等,欲建樓廣闊而重修之。奈城下有三清觀與樂棚相近,建樓樂愈高而神愈下。可乎?士民薛君雄謂眾曰:改三清閣築基,與獻樓同合為一,中則分之……”

原來,三清觀獻殿與後土廟戲台(樂棚)合體崇樓,是因地理條件所限,在不違背道教宮觀建築規制前提下,因地制宜、因勢而置,將兩處建築合而建成。

後土建築群的奇特,遠不止此。自西向東的觀看中,裴衛東、溫愛春一一給記者介紹每處建築之妙處:呂祖閣、關帝廟,為當地特殊建築的形制——窯套樓。一層無梁窯,利用青磚起拱,取代梁架結構修築而成。上層是在窯頂築基墁磚而建的懸山、硬山閣樓,磚木結合,巧奪天工。呂祖閣、關帝廟、土神廟前,則是根據地形所限和建築需要,一連建成的三個依次排列的戲台。這種“三連台”,在我國古建中也極為罕見。

每處樓台殿閣均以琉璃飾頂

且行且講中,裴衛東又談起了後土廟建築群的另外兩大特點,即琉璃的華麗和彩塑、懸塑的精美。

影壁、山門、過殿、配殿、鐘鼓樓、後土正殿、娘娘殿、關帝廟……介休後土廟古建築群的每一處樓台殿閣,均以華美的琉璃飾頂,精美壯觀、氣勢雄偉,金碧輝煌、色彩斑斓。史料記載,公元四世紀初,北魏拓跋氏定都平城(大同),在修築宮殿、鸱尾、吻獸及殿宇台閣時,開始使用琉璃制品,所以山西是琉璃的發祥地,而介休琉璃在山西明清時又自成體系。介休後土廟建築群八座古廟的屋頂,都飾有色彩斑斓的精美琉璃。琉璃瓦件(含貓頭、滴水)精美的脊飾和樓閣獅瓶、吻獸鸱尾、仙人瑞禽等,件件設計精巧、造型逼真,釉質細膩牢固,歷經數百年不變色。因介休後土廟琉璃品種之多和色調之全,其被稱譽為“中國琉璃藝術建築博物館”。

值得提及的是,在國內古建中極其罕見的“孔雀藍”琉璃,也可在後土廟建築群的護法殿、天王殿屋頂見到。距介休市區十五公裡的張壁古堡空王行祠前,有兩通159厘米高、67厘米寬、18厘米厚的“孔雀藍”琉璃碑。該碑燒制於明萬歷四十一年(1605年),記述空王佛田志超修行得道成佛的艱難歷程。此碑與後土廟建築群中的“孔雀藍”琉璃構件,相映生輝。如今,“孔雀藍”琉璃燒制配方早已失傳,類似琉璃藝術品存世甚少,故後土建築群中的“孔雀藍”,實為不可多得的琉璃珍品。

後土廟正殿,純粹用金黃色琉璃覆頂,並在殿頂的脊梁中央飾以獅象樓閣、寶瓶等琉璃飾件。這種在封建社會皇宮、皇陵專用的黃色琉璃,在我省民間,僅見於五台山菩薩頂的喇嘛廟和介休的後土廟,由此可見介休後土廟在當時的規格級別非同一般。

後土廟主體建築三清正殿上面的八卦樓,是一座三重檐轉角頂結構的閣樓,屋頂為十字歇山造頂,金黃色的琉璃蓮花脊嶺,高約兩米的琉璃樓閣和獅瓶,高聳威嚴的大吻和浮雕龍鳳顯得格外壯觀。八卦樓頂的坡面也是用黃、綠相間的兩色的琉璃瓦覆頂,就是在懸雨和博風板上,也都有造型生動別致、色澤艷麗的琉璃雕花飾片,在八卦樓旁的鐘鼓二樓,頂上都有十四道脊嶺、十六個吻獸、四面博風板組成的十字歇山造頂,配以黃色琉璃的寶瓶、樓閣,更顯高雅別致。每道戳脊末端,安裝一尊琉璃雕琢的仙人,美輪美奂。

此外,後土建築群三清觀東西配殿內,有堪稱“明代彩塑寶庫”的800余尊彩塑神像,人物既有南極勾陳大帝、北極紫微大帝、東王公、西王母,又有三十二天帝君、三十六天罡七十二地煞、五湖四海之龍王等,神態各異,氣韻生動,實為明塑之上乘。這些神像,在特定懸塑背景下,分為上、中、下三層,或腳踏祥雲,或凌空而飛,行進在朝拜三清的路上。整個場面氣勢宏大、蔚為壯觀,被稱為“萬聖朝元圖”。

推薦閱讀:

山西古代建築精華之聖母神通

山西古代建築精華之萬佛鎮國

山西古代建築精華之霧鎖崇安

山西古代建築精華之趙武大王廟

- 上一頁:探秘盛唐木建“活化石”

- 下一頁:“五脊六獸”皇宮廟宇的屋頂裝飾物