大同古鎮:歲月遺忘的碼頭

日期:2016/12/15 22:11:09 編輯:古代建築

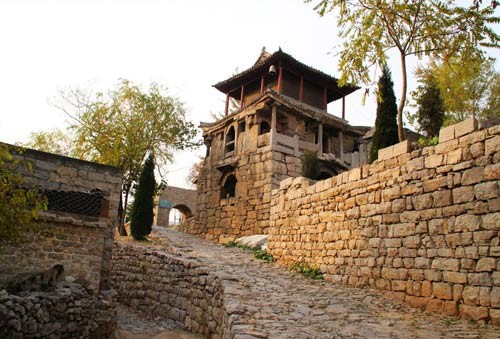

清清的鳌溪河蜿蜒流淌,兩岸青山上翠綠的竹海隨風湧動,大同古鎮的老民居依著山勢,排列在半山上,褐瓦和白牆在綠竹和大樹之中隱約可見。

從赤水市出發,大約二十分鐘就可到達大同古鎮。一米見寬的小巷內,光滑如鏡的石板路彎曲延伸。在兩側的民居中,人們早已習慣了游客的“窺探”眼光,一如往常地生火淘米、做飯洗衣。一旁的老人斜靠在竹椅上打盹,門前放著一個大大的茶缸。

記者到大同古鎮時正值盛夏,當地的婦孺都有佩黃角蘭的習慣。潔白的花朵,在古巷之中散發著陣陣清香,無論是佩戴的主人還是慕名而來的游客,都會沉浸其中。幾毛錢就可換來兩朵小花,物美價廉,人們不僅用它當香料,而且還用來驅蚊,將花瓣放於白酒中浸泡多日,如遇蚊蟲叮咬,立即塗抹,據說功效顯著。

在很久以前,這裡不叫大同,真正的名字是“大洞場”。在鎮外一公裡的公路旁,有一塊清光緒十六年的石碑,是當地老百姓在地方官離職之時雕刻的“去思碑”,落款為“河西大洞”。從字面來看應是“鳌溪河以西的大洞”的意思,這個名字應為清代古鎮的本名。

據說,這裡最早叫“蠻硐子”,是少數民族最早開發居住的地方。南宋時期,居住在這裡的苗民鬧事,朝廷派員征討並把這個地方改名為“大洞場”。清末,這個地方出了五個日本留學生,受孫中山、黃興等革命先驅“世界大同”的影響,他們倡議把“大洞場”改為“大同場”,也就是今天的名字。

流經古鎮的大同河,又叫鳌溪,源於四川省古蔺縣楊家溝和九洞巖,全長81公裡。自古以來,它一直是進入四川敘永、古蔺的運鹽航道,大洞場則是這條河上惟一的碼頭。早些年,這個碼頭白帆點點、船行如梭,往返於川、黔、滇、渝的商人、旅客及趕場的山民絡繹不絕。

幾十年前,當時碼頭上常常停泊著載滿貨物的商船。這些船多從下游運來布匹、花紗以及川黔兩地所需洋廣雜貨。川黔境內由旱路而來的各種土特產、生熟藥材均在此交貨轉運。木材竹筏順江而下時,半個河面都是楠竹。

從大同古碼頭的規模以及古廟宇、古宅院,就可想像當時大同的繁榮。小鎮是鹽商、貨船補充供給、修理船帆的停靠點,正因如此,大同最出名的就是鐵匠鋪。舊船上用的鐵釘、鐵梢之類的小鐵具成了大同主要的工業品。最繁榮時,不到300戶人家的小鎮上,竟開了十余家打鐵鋪子,家家生意紅火。老輩人說,那時大同少有清靜的時候,一天到晚“叮叮當當”的打鐵聲與拉風箱的呼呼聲總是到處回響。

沿河的碼頭邊這幾棵數百年古樹,當地人叫它“老龍樹”。它們永遠綠葉蒼翠、保持著一方的綠蔭。大同幾條老街,多是明末清初或民國時修建的。街道和房屋組合,多受地形影響,叫“隨山就勢、隨彎就彎”,但布局講究,體現著縱橫軸線的風水思想。居民在一步之遙即可串房結廬,一家炒菜香飄四鄰,一戶談笑鄰裡皆聞其聲。

時光荏苒,大同古鎮如今就像是一個被時光遺忘的地方,寧靜而安詳。午後的古街,偶爾會看到小貓蹑腳而越,更顯現出大同古鎮的靜谧。