傳統村落:騰沖市中和鎮新岐村

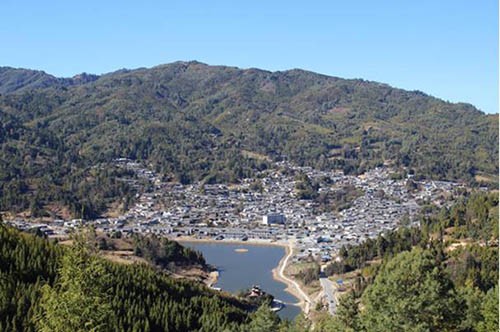

日期:2016/12/14 13:17:14 編輯:古代建築有哪些新岐傳統村落,地處東經98°18’4.25",北緯25°4’11.61",位於騰沖縣中和鎮西部山麓,距縣城約30公裡,南接荷花、勐蚌,西與德宏州盈江縣盞西毗鄰,北與古永接壤。是西南絲綢之路騰沖境內最後一站,擁有厚重的生態文化、絲路文化和民俗傳統文化。

“新岐”一名取“鳳鳴岐山”之意,充分彰顯了村落深厚的文化底蘊。據新岐閻氏始祖閻三重十二世孫閻自浩先生《閻氏聚居地——新岐村》記述:“清康熙四十七年(1708),在山花爛漫、綠柳吐新的陽春三月的一天,騰沖閻氏始祖明廷诰封武毅將軍閻虎山十二代裔孫閻三重、閻三省兄弟與血表大理國王段思平後裔段執相約從明新邑(今荊竹寨)出發,進山狩獵。突得一神鹿引領,翻山越嶺,到達今村落旁的撲鍋腦山頂時,神鹿霎時隱無蹤跡。三人停伫之余,放眼瞭望,立刻被眼前的山川秀景所陶醉……,四周山巒新穎、群峰拱衛……,看到如此風景優美、山川秀麗、地廣土沃之地,精於堪輿之術的段執認定此地乃風水寶地,有‘鳳鳴岐山’之兆,故取名‘新岐’。於是三人商議後,遂擇了吉日,於康熙四十七年(1708)十月初十,攜家帶口,從原居住地遷居於此。初到新岐的段、閻二姓先人為防御匪患,在山凹邊的緩坡地帶分東、西、南三面而居,呈互為犄角之勢以遙相呼應,加之閻、段二姓先人乃鎮守邊關的武將之後,深得家傳武學傳世,故兩姓數百年來相安無事。自此,閻、段二姓在此地繁衍生息,後裔遍布緬甸、泰國、台灣、迪慶州、保山市、德宏州等國家和地區”。

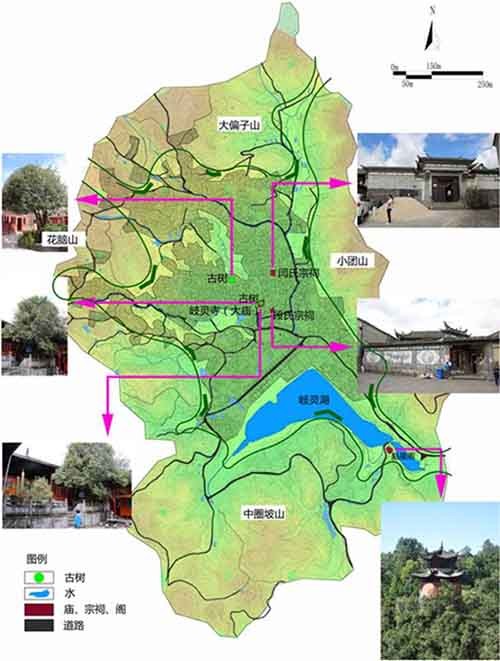

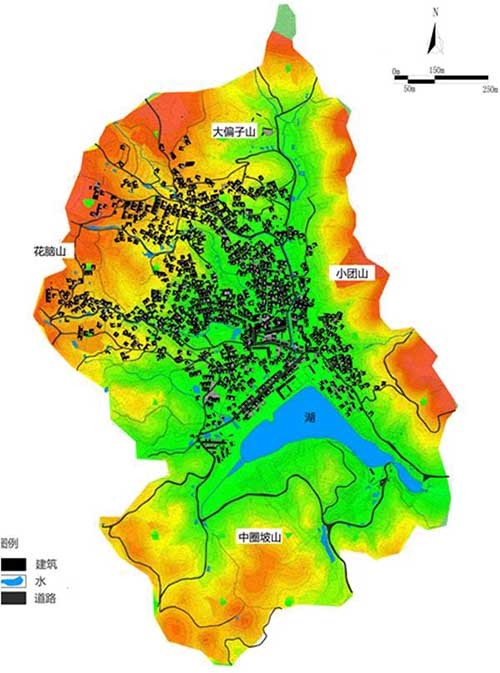

新岐村落格局最早形成於現存段式宗祠、上下閻氏宗祠一帶,建築風格有著明顯的中國傳統建築元素,而後隨著段氏家族、閻氏家族的逐漸壯大,村落開始向外圍發展,最終形成現今的整體格局。村落道路呈網狀布局,街巷寬窄有致;村落格局、公共建築和民居建築及民風民俗融合了部分少數民族文化、邊地文化、生態文化、絲路文化、農耕文化,形成了古樸、獨特的傳統村落風貌格局。

傳統民居內景

傳統建築大門

傳統民居內石水缸

村落整體格局坐北朝南,傳統建築集中成片,多為1-2層小青瓦磚木或木結構,正房、廂房、耳房形成相對封閉的院落。村莊分布的歷史建築和歷史要素主要有魁星閣、土主大廟、段氏宗祠、下支闫氏宗祠、上支闫氏宗祠、月老殿、財神殿、玉皇殿和冒盔仙山等。

村落格局

新岐社區村委會

村內道路

村內建築群

傳統木架結構建築(三層)

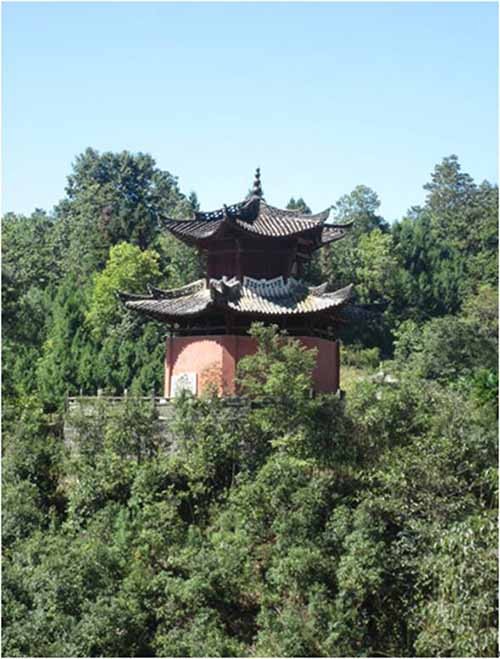

魁星閣始於清朝乾隆五十二年(公元1788年),合村投工捐資,由新岐木匠祖師閻國英設計建造。1961年文化大革命期間,原來牢固而又精雕細刻的殿宇和上等黃心樹雕刻的魁星神像因“破四舊”一並損毀,古跡唯剩殘垣斷壁。1984年由村集體投木料、群眾捐資(其中一部分為旅緬華僑捐資)投工出力,選木匠名師精心建蓋恢復,魁星神像先為石雕後改為上等木雕。閣高約10米,二層磚木結構。登閣遠眺,東南西三面環山、北面盈水,山光水色、村落田疇盡收眼底,令人心曠神怡。

魁星閣

魁星閣大門

魁星閣屋檐

冒盔仙山自古以來即為騰越名山,海拔2280米,於萬山叢中如巨盔凸起,高聳雲天。放眼東望,高黎貢山如巨龍蜿蜒起伏、若隱若現;縱目向西,千山如蕈、森林似濤;遙目南望,梁河、盈江壩子青苗吐翠,一派田園風光;回眼北觀,打鷹山、大小茏蔥山等火山參差比肩、遙相呼應;仰視晴空,雲卷雲舒、雄鷹翱翔;俯瞰大地,蒼松翠柏、山茶遍野……仙山瓊閣,神仙妙境,妙不可言!

在帽盔仙山頂遠眺

玉皇殿正殿

月老殿、財神殿檐角

月老殿、財神殿門窗

百年大樹杜鵑

土主大廟據史料記載,清乾隆五十三年(公元1189年),由新岐木匠祖師閻國英設計,合村投資開始修建土主大廟主房。清道光十七年(公元1831年)由地方木匠名師閻安祥等牽頭,全村舉力繼續建蓋大廟東西兩廂房和面房,形成四合院的整體格局。大殿內塑有土主、判官等佛祖,觀音殿內塑有觀音及童子等佛。

段氏宗祠始建於清朝道光十六年(公元1836年),建設結構為四合院,宗祠主房為劍川木匠名師所建,雕龍刻鳳,工藝精細,族人每年在此舉行隆重祭祖儀式。

上支闫氏宗祠始建於清道光十六年(公元1836年),上支闫氏族人在此舉行春秋兩祭,商量族內事務,謀求家族發展壯大事宜。

下支闫氏宗祠始建於清道光十六年(公元1836年)。

- 上一頁:翼角

- 下一頁:城堡式圍龍屋——興寧棣華圍