東方建築明珠——福建土樓

日期:2016/12/14 13:14:32 編輯:古代建築有哪些

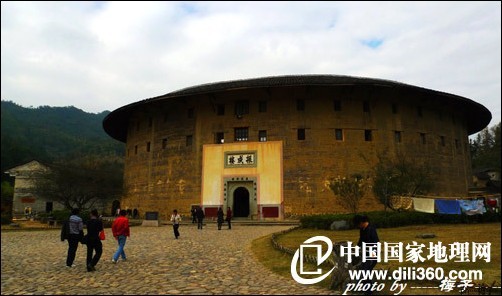

福建土樓以歷史悠久、規模宏大、結構奇巧、功能齊全、內涵豐富著稱,具有極高的歷史、藝術和科學價值,被譽為“東方古城堡”、“世界建築奇葩”,“世界上獨一無二的神話般的山區建築模式”。

風格奇異的土樓民宅主要散布在福建西部和南部的崇山峻嶺中,以其獨特的建築風格和悠久的歷史文化著稱於世。最常見的是圓形土樓,同時還有方形土樓、交椅形土樓等,因其大多數為福建客家人所建,故又稱“客家土樓”。福建土樓產生於宋元,成熟於明末、清代和民國時期。世遺土樓中最古老的集慶樓已是600歲高齡,最年輕的善慶樓只有30年歷史。

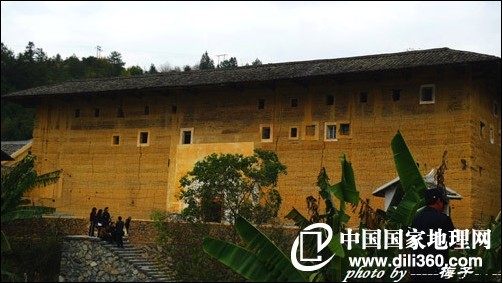

土樓是以生土作為主要建築材料,摻上細沙、石灰、糯米飯、紅糖、竹片、木條等,經過反復揉、舂、壓建造而成。樓頂以火燒瓦覆蓋,經久不損。土樓高可達四五層,供三代或四代人同樓聚居。聚族而居的土樓是個豐富多彩的小社會,永定承啟樓擁有384個房間,最多時曾住過800多人。

土樓的形成與歷史上中原漢人幾次大遷徙相關。西晉永嘉年間(公元4世紀),北方戰禍頻發,天災肆虐,當地民眾大舉南遷,拉開了千百年來中原漢人不斷舉族遷徙入閩的序幕。進入閩南的中原移民與當地居民相互融合,形成了以閩南話為特征的福佬民系,而輾轉遷徙後經江西贛州進入閩西山區的中原漢人則構成福建另一支重要民系——以客家話為特征的客家民系。

土樓是以生土作為主要建築材料,摻上細沙、石灰、糯米飯、紅糖、竹片、木條等,經過反復揉、舂、壓建造而成。樓頂以火燒瓦覆蓋,經久不損。土樓高可達四五層,供三代或四代人同樓聚居。聚族而居的土樓是個豐富多彩的小社會,永定承啟樓擁有384個房間,最多時曾住過800多人。

土樓的形成與歷史上中原漢人幾次大遷徙相關。西晉永嘉年間(公元4世紀),北方戰禍頻發,天災肆虐,當地民眾大舉南遷,拉開了千百年來中原漢人不斷舉族遷徙入閩的序幕。進入閩南的中原移民與當地居民相互融合,形成了以閩南話為特征的福佬民系,而輾轉遷徙後經江西贛州進入閩西山區的中原漢人則構成福建另一支重要民系——以客家話為特征的客家民系。

推薦閱讀:

釋迦摩尼佛像安奉下巖寺年底可開放

合肥烔炀古鎮:漸行漸遠的百年老街

惠州市香溪堡獨特的嶺南建築

何鏡堂:中國建築的根基在於尊重歷史

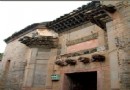

外觀厚重的土樓,也承載著厚重的傳統文化。發人深省的楹聯匾額、與樓共存的私塾學堂、教化育人的壁畫彩繪,無不昭示著歷朝歷代土樓人家“修身齊家”的理想和“止於至善”的追求。振成樓“振作哪有閒時,少時壯時老年時,時時須努力;成名原非易事,家事國事天下事,事事要關心”的楹聯備受世人贊喻稱道。

土樓中,許多土樓是按八卦圖設計的,中華傳統文化鉻印深深地銘刻其中。最為典型的代表當屬振成樓。

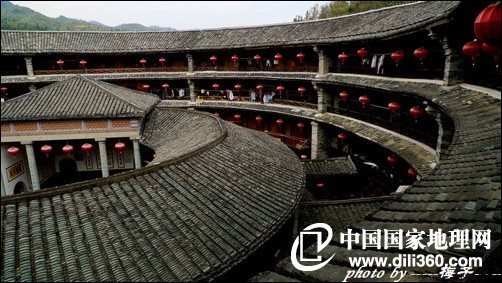

振成樓建於1912年,占地5000平方米,懸山頂抬梁式構架,分內外兩圈,形成樓中有樓,樓外有樓的格局。前門是“巽卦”,而後門為“乾卦”。外樓圈4層,每層48間,每卦6間;每卦設一樓梯,為一單元,卦與卦之間以拱門相通。

樓內有一廳、二井(暗合“八卦”中的陰陽兩極)、三門(即正大門和兩頭邊門,意合八卦中的天、地、人三才)和八個單元。卦與卦之間是隔火牆,一卦失火,不會殃及全樓;卦與卦之間還設卦門,關閉起來,自成一方,開啟起來,各方都可以相通。一旦盜賊入屋,卦門一關,即可甕中抓活鱉。

祖堂似一個舞台,台前立有四根周長近2米、高近7米的大石柱,舞台兩側上下兩層30個房圈成一個內圈。

二層廊道精致的鑄鐵花格欄桿,是從上海運到此樓嵌制的。大廳及門楣上有民國初年黎元洪大總統的“裡堂觀型”、“義聲載道”等題字。樓內還有永久性楹聯及題詞二十余幅,充分展示了土樓文化的內涵。

全樓的設施布局既有蘇州園林的印跡,也有古希臘建築的特點。1995年它的建築模型與北京天壇作為中國南北圓形建築代表參加了美國落杉矶世界建築展覽會,引起了轟動,被譽為“東方建築明珠”。

奎聚樓建於1834年,用了近五年時間建成,已有160多年歷史,占地6000余平方米,高約15米,現住24戶,107人。一百多年裡,樓裡考取進士和官至七品以上的有4人,大學生有20多人,海外華僑有40多人,正如大門對聯所言:“奎星郎照文明盛,聚族於斯氣象新。”

福建土樓2008年7月6日在加拿大魁北克城舉行的第32屆世界遺產大會上,被正式列入《世界遺產名錄》。

推薦閱讀:

釋迦摩尼佛像安奉下巖寺年底可開放

合肥烔炀古鎮:漸行漸遠的百年老街

惠州市香溪堡獨特的嶺南建築

何鏡堂:中國建築的根基在於尊重歷史

- 上一頁:湖北恩施庭院式古民居南家大院

- 下一頁:嶺南園林建築