撫州迷宮般的汾水村

日期:2016/12/14 13:02:16 編輯:古代建築有哪些

汾水村古老斑駁的建築

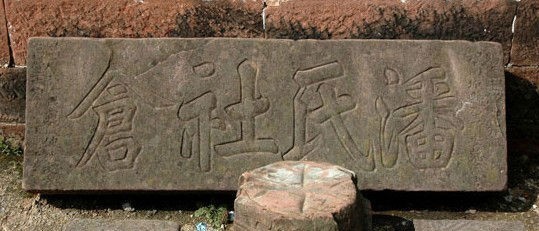

村中發現的"潘氏社倉"石刻

汾水村,地處撫州市南城縣新豐街鎮南部,始建於南宋初年(1132年左右),距今已有近九百年的歷史。明清時期為汾水村發展的鼎盛時期,被稱作“千煙之村”。

眾多游客慕名而來

記者通過南城縣政府官網公布的數據了解到,汾水村現有各類傳統建築及遺址共200余處,其中明代建築遺址160余處,以潘氏古祠最為宏大壯觀。

始建於南宋初年的汾水古村,歷史悠久,至今村中仍保存大量的民居和宗祠等古建築,有著深厚的人文底蘊。

近年來,越來越多的游客慕名而至,在這裡尋幽覓古,撫州市發展和改革委員會副主任陳峰便是其中之一。陳峰在網上看到攝友的照片,不禁對汾水村產生興趣,便與眾多攝影好友一起前往汾水村,一探究竟。

山水分流因而得名

陳峰告訴記者,汾水村為清代文學家潘安禮的故鄉。記者了解到,潘氏的始祖是北宋工部尚書潘仁照的曾孫潘千一,子孫中多名人,其中有著名的清代文學家潘安禮。

南城縣博物館館長金會林告訴記者,由於汾水村所處地勢較高,山水在此聚集後分流東西,故村名初為分水,後改為汾水。

《東山潘氏宗譜》顯示,汾水開基於南宗初年,迄今已有近千年的歷史。據說由於金兵南侵,汾水村的始祖潘千一夫婦為避難,於南宋初年遷徙於現在的汾水桔園,不久即遷入現址。

經過長時間的發展,明清時期汾水村迎來了繁盛期,在最繁榮興旺時期,曾經有“千煙之村”的說法。

倚山而建依水而興

撫州市社會科學聯合會研究員羅伽祿告訴記者,在宋朝時期,盱江的東西兩岸分別有兩個古村,一為盱江東岸的汾水村,另一個則為盱江西岸的磁圭村,兩個古村發展迅速,逐漸成為南城縣著名的“東潘西羅”。

汾水村位於南城縣南部丘陵中,北距縣城24公裡,西去盱水渡口4公裡。村內地勢東南略高,且離山近,西邊較低。東南北三面之水都要通過村中,匯合於西,注入盱江。

金會林表示,汾水村是依山而建、依水而興,當時村中不少人是以撐船載人運輸貨物為業。當地村民告訴記者,雖然當時從汾水村通往縣城有兩條道路,一是往北至新豐街渡口乘船,一是往西至盱江畔的唐家渡口乘船,但都是從河邊坐船而上。

撫州市政府信息公開網站上顯示,汾水村的東面山勢最高,山澗溪水最大,所以村民在村口挖了兩口相連的大水塘,溪水沖下來,首先注入水塘,水塘可洗衣物、養魚、灌溉,又有蓄水作用。水塘的另一端與村中的小港口相互連接,小港口是人力挖掘而成的,經過村中流向村外。小港口兩岸全由條石砌成,經過村中部分,上面全用長條石蓋上,不管是天晴還是下雨都可以行走。

老人和古老的汾水村

村落周邊麻姑山的好風光

相互通達好似迷宮

汾水村處於天然的小盆地中,村莊內的地形平坦開闊。據相關資料顯示,汾水村的總體格局是以石基頭為中心,分別向東南西北延伸,呈輻射型,稱為東關、南關、西關、北關。石基頭有四條大巷,通往四關。每關又有若干小巷,如西關就有七條小巷,縱橫交錯。

本來四周山水環繞的特殊地理環境,就使得很多外人誤闖進來後,找不到出路。而汾水村當中修建的眾多小巷,使得道路更加難辨。不少游客走進小巷後,如同進入迷宮,要是沒有當地村民帶路,是很難找到道路走出來的。

據了解,在汾水村的四個關口都建有關門,晚上上鎖,外面人進不去,由打更人管開關。西關和北關是通往縣城的大路,關門較雄偉。西關的關門是一座牌坊式的拱形門,用長石砌成,上面嵌有大石匾,書有“裡仁門”三字。此關的關門與一神廟相連,對著大路前後各有一扇拱形門,兼做涼亭用。通往南關的大巷和通向北關的大巷處在一條直線上,約有兩華裡長,是汾水村的主要街道。許多店鋪如南貨店、小吃店、藥店、染坊都建在這條街道上。

就地取材建造民居

金會林表示,汾水村保留下來的明朝住宅並不是很多,較為高大堅固且有門額的有“明經拔俊”、“奎光世映”、“慶寧第”、“觀天尚”、“龍門衍秀”、“大夫第”等。在汾水村的清朝住宅雖多一些,但不及明代住宅高大。

記者了解到,明清兩朝的民宅建築有它的共同特點:清一色的青磚灰瓦,高大堅固。牆體內部大多為木架結構,大都是二進式,前廳為單層,上廳為兩層,上層放物,下層住人。建築內部的廳堂居中,臥房分置左右,廳大房小,廳明房暗,廳大便於家人活動,房小宜於寒冬保暖。

不同的是,明朝時期的牆多用眠磚一直砌到屋頂,而清朝砌牆下層用眠磚,上層用斗磚,有的全用斗磚;明代的牆厚而重,清代的牆薄而寬;明代住宅大門多開在西側,清代的大門開在中間。

據了解,汾水四周多石山,采石方便,所以明清時期的建築物,大都使用條石。每堵牆壁,牆基上面先用條石砌成,上面再加上眠磚;大門及神龛也是用巨大的條石砌成,美觀而堅固。因而即使有的房屋倒塌,而四塊門頭石依然能夠保存下來。

- 上一頁:張谷英村--湘楚明清民居的活化石

- 下一頁:布局精美的羅田