泉州白頭格古民居群

日期:2016/12/14 13:13:57 編輯:古代建築有哪些

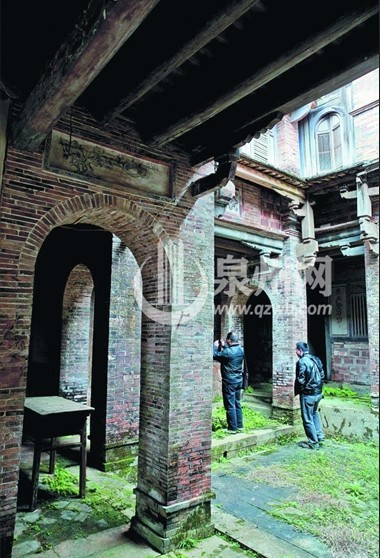

建築別具一格

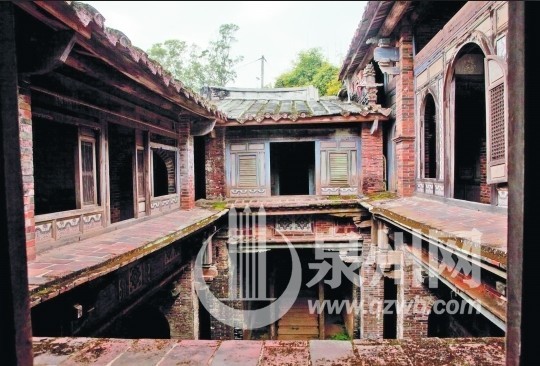

內部構造古樸

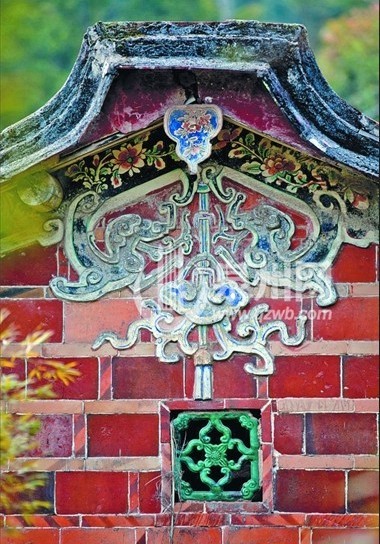

牆磚圖案精美

古建築群坐落於馬蹄形山谷中。安溪縣散落著許多獨具閩南特色的古民居,位於該縣蓬萊鎮上智村的白頭格古民居群,距今已有100多年的歷史,現存較完整的有7座,2003年列為縣級文物保護單位,2006年被評為泉州市十佳古民居。

12棟房子建30年

白頭格古民居群包括和安樓、德安樓、娛山樓、玉安宅、聯安樓、泰安樓、美安宅等,以新安宅為中心,向山谷兩邊修建。建設之初有12座樓房,每座房子風格迥異,看似分散,卻是相互呼應。整個建築群呈“U”形分布,坐落於馬蹄形的山谷中,建築形式別具一格,修建的地點又位於山頂的深山老林中,在閩南建築中是比較少見的。

從目前保存較好的聯安樓可以看出,整座建築體現以土、木、石為主的閩南建築特色。幾座建築都是同族人聚居。

據胡氏族譜記載,1906年,菲律賓華僑胡典成與兄弟一起建造這些房子,12棟房子陸續在30年間建成。

族人“鐘鳴鼎食”

住在白頭格的胡氏家族,不但房子統一建造,而且蓋有“飯間”,實行敲鐘吃大鍋飯的辦法,同時設有書房,專供小輩們攻讀詩書。甚至族人婚娶的費用也是統一支付,設有賬房統一管理,所需資金全部來自胡典成兄弟在菲律賓的經營所得。他們同一口鍋吃飯,即使族人多達100多人,也沒有分家,這種“鐘鳴鼎食”的場面持續到抗日戰爭時期。

據介紹,在建房子的30年間,白頭格成了上智村農民最可靠的“飯碗”,甚至有少數懶漢三頓到白頭格吃飯,跑回家睡覺,晚上又來領工錢。由於出身貧苦,白頭格人家秉承赈災救難的傳統,災荒年間,在路旁樹下總要擺上幾桶飯菜,讓饑荒的村民填飽肚子,一天供應兩頓,第三餐便得靠自己去掙錢糊口,這種情形延續了幾十年。

白手起家留傳奇

如今白頭格胡氏家族大多生活在外地,只剩不到家族人口10%的後裔還住在和安樓和聯安樓。

胡氏後裔胡長炬介紹,他們家族作為白手起家的華僑,又是詩禮傳家的書香門第,經濟好了不僅惠及鄉民,而且重視教育,辦起專門供人念書的書房——梅村書屋。史上胡諸清、胡諸龍兄弟同時中舉,兄弟同榜,一時傳為佳話。

族譜記載,族人胡諸清在辛亥革命前,曾在國外支持孫中山的革命活動,清政府被推翻後,曾被任命為國民政府安溪縣縣長,詩禮傳家的傳統一直保留下來。

推薦閱讀:

江西理坑民居

婺源紫陽民居

土司莊園 畢節瑰寶

客家圍龍屋與圓土樓之異同

- 上一頁:清末古宅梁上“飛”金蝙蝠

- 下一頁:土司莊園 畢節瑰寶