泉州土樓:穿越時空的訴說 千絲萬縷閩台緣

日期:2016/12/14 13:12:29 編輯:古代建築有哪些

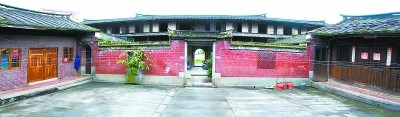

永春巽來莊土樓內景,具有鮮明的閩南特色

說起福建土樓,人們總把目光投向龍巖和漳州兩地,殊不知,在泉州地區也有著土樓的存在。據過去三次全國文物普查結果顯示,泉州地區現有土樓200座左右,大都建於明清時期。泉州土樓分布廣,散落於安溪、永春、德化、南安等縣市,大小不一,形制以方形居多,獨具閩南特色。

千嬌百媚閩南風

顛簸於安溪縣西坪鎮赤石村的羊腸小道上,從車窗往外放眼望去,村後的丘陵陡坡是一個挨著一個,陡坡上是一壟壟整齊有序的茶地,山下平緩地帶便是為數不多的民房,一座白牆黑瓦的土樓尤為引人注目,這座土樓就是聚斯樓。

下車走向聚斯樓,攀上一個名叫“虎牙”的小石階,駐足於土樓的正門前,抬頭向上望去,馬上就會被它那挺拔的身姿所折服。“虎牙”是聚斯樓不可或缺的一部分,它用毛石單列排成,在當地有辟邪之說。

聚斯樓坐北朝南,占地面積8000多平方米,建築面積2000平方米左右。相傳,聚斯樓是當時赤石村的林氏四兄弟花了整整3年時間造就的,如今土樓還居住著20多位林氏後裔。

“從外部形制上看,聚斯樓是方形的;從內部構造上看,是傳統合院式的;從石構件上看,外牆底部砌石沒有人工鑿過的痕跡,都是自然山石;從木構件上看,每個構件之間都是用竹釘和萪籐來連接,這些都是典型的閩南建築特色。”安溪縣文管會負責人說。

聚斯樓全土木結構,土樓後廳設有“典寶間”、“益生堂”等。據說,“益生堂”是一間已經傳承了18代的中藥店,至今在閩南和台灣地區都有相當好的聲譽。

泉州市博物館館長陳建中介紹,泉州土樓裡的閩南建築特色隨處可見,無論在結構和造型上,還是在外觀、裝飾和功能上,都與閩西土樓有著明顯的區別,帶有濃重的閩南色彩。

說到獨特的閩南建築風格,永春縣的巽來莊土樓也不遑多讓。

位於永春縣城關附近的巽來莊土樓,建於清朝乾隆年間。土樓坐北朝南,占地面積3100平方米,共有96間房,平面呈繁體“囬”字形。

巽來莊的內部建築是典型的閩南古民居風格,木構建築精致講究,木板隔牆,平鋪樓板,回廊可通往樓內各個房間和角落。正廳為懸山頂、抬梁、穿斗式混合構架,廊柱配以精雕細刻的輝綠巖鼓形柱基。柱枋飾有精美的人物故事和花鳥走獸雕刻,雕刻的故事有三國演義、民間傳說等內容。

推薦閱讀:

福建培田明清古民居建築群

敘利亞布拉斯人跡罕至的古跡

台南後壁火車站 木造建築戀戀懷舊風

土家族人的標志性建築——巫山石板房

永春巽來莊土樓外觀

千絲萬縷閩台緣

泉州與台灣隔海相望,泉州的土樓與台灣有著千絲萬縷的聯系。

位於安溪縣西坪鎮平原村的映寶樓,建於清雍正八年(公元1730年)。在當地,據傳,映寶樓的建造者王省早年以養鴨為生,經濟條件不是很好,後來,他便改行做起了茶葉生意,茶葉大都銷往台灣和東南亞地區,生意做得很順利,成了村裡的巨富,之後他便耗費巨資建造了映寶樓。如今,在第三層樓上,還保留著一個個坑,據說就是當時用來置放制茶鍋器的,逐一數去,足足有100多個。

幾百年間,通過茶葉、中醫藥等商貿和文化交流活動,加之泉州土樓的大量後裔相繼移居東南亞,特別是台灣,長期以來形成一種特殊的閩台情緣。

據聚斯樓的林氏後裔介紹,赤石村是安溪縣較早生產烏龍茶的地方,村裡的土壤是石土摻半,茶葉生長在石頭縫隙之中,可以出產一種叫作“赤石竹葉青奇蘭香”的茶葉,這種茶水對清熱解毒、防疫保健及瘟疫後恢復健康具有奇效,成為當時很貴重的藥品進行交易,暢銷於台灣地區、東南亞,甚至歐洲。聚斯樓當初的建造費用,就是赤石村村民通過販賣烏龍茶換回的大量黃金和白銀。

林氏族譜記載,明朝時在台北有一條街叫作“赤石街”,居住者大多是從赤石村遷居過去的,因安溪清水祖師、烏龍茶和益生堂而出名。清朝時,聚斯樓遭受龍卷風襲擊,破壞嚴重,屋面全部翻修,維修經費就是台北赤石街的土樓林氏後裔林朝發資助的。

推薦閱讀:

福建培田明清古民居建築群

敘利亞布拉斯人跡罕至的古跡

台南後壁火車站 木造建築戀戀懷舊風

土家族人的標志性建築——巫山石板房

- 上一頁:北京十大特色胡同酒店(一)

- 下一頁:福建培田明清古民居建築群