白塔寺講述老北京的故事

日期:2016/12/14 12:45:01 編輯:古代建築有哪些

妙應寺白塔始建於元朝至元八年(公元1271年),由尼泊爾工藝家阿尼哥設計建造。塔體磚石結構,高50.9米,由塔座、塔身和塔剎組成。塔座為三層須彌座式;塔身為覆缽式;塔剎由碩大的下大上小13重相輪,托起一個直徑為9.7米的巨大銅制華蓋,其周邊垂掛著36片帶有佛字和佛像的華蓋,下面各系一個風铎;剎頂為銅制鎏金小型佛塔。

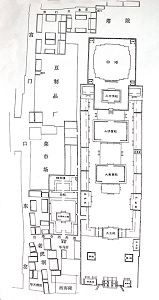

平面圖

白塔於至元十六年(公元1279年)竣工後,“帝制四方,各射一箭,以為界至”,以塔為中心修建了一座占地16萬平方米的規模宏大的寺院,賜名“大聖壽萬安寺”。元至正二十八年(公元1368年)寺院遭雷火焚燒,唯白塔尚存。明朝天順元年(公元1457年)重建寺院,占地僅1.3萬平方米,改名為“妙應寺”,俗稱“白塔寺”。白塔寺由山門、鐘鼓樓、天王殿、大覺寶殿、七佛寶殿、塔院以及兩側的配殿、廂房、方丈院、藏經閣組成等;塔院用紅牆圍成,塔在院中央偏北,四角各有一亭,塔前有一座“三世佛殿”。

白塔寺全景

寺內白塔是我國現存最早、最大的藏式佛塔,是元大都保留至今的重要標志,也是中尼兩國人民友誼和文化交往的歷史見證。1991年3月4日,我國國務院公布“妙應寺白塔”為全國第一批重點文物保護單位。

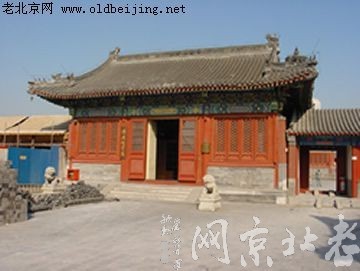

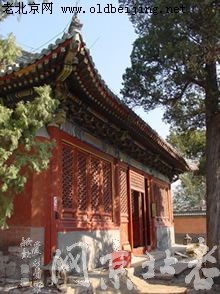

天王殿(一殿)

面闊三間,灰筒瓦吊大脊歇山頂。大殿正面供奉彌勒佛坐像,背後為韋陀天王像,兩側為四大天王像。現陳列“白塔寺珍藏文物展”。

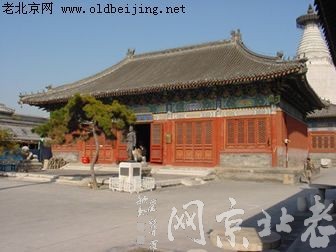

大覺寶殿(二殿)

面闊五間,灰筒瓦頂庑殿頂,為寺院正殿,原殿內供奉三世佛像,即娑婆世界的釋迦牟尼佛,東方淨流離世界的藥師佛,西方極樂世界的阿彌陀佛。現陳列“藏傳萬佛造像藝術展”,殿前檐懸掛“意珠心境”匾。

七佛寶殿(三殿)

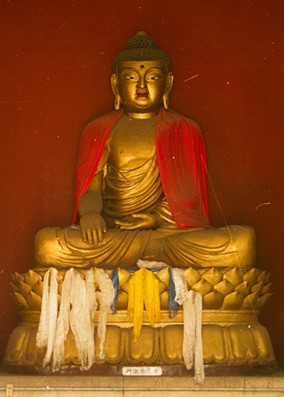

面闊五間,灰筒瓦頂庑殿頂,原供奉“過去七佛”現供奉移自護國寺的整樘楠木佛像,殿後供奉明代鎏金十一面千手千眼觀音坐像;兩側供奉明代18尊鎏金護法神像。

七佛寶殿釋迦牟尼佛

三世佛殿(四殿)

面闊三間,灰筒瓦調大脊歇山頂。正面供奉三世佛像,上懸乾隆御賜御筆“具六神通”匾,東面佛龛內供奉元代“金剛薩埵”,西面佛龛內供奉明代“無量壽佛”,東西兩壁懸掛8幅清代唐卡。此陳設為乾隆時設置,並一直保留至今。

三世佛殿(四殿)內景

妙應寺白塔

妙應寺白塔始稱“釋迦捨利靈通寶塔”,建於元朝至元八年(1271年),成於至元十六年(1279年),為元世祖忽必烈親自勘察選址,由尼泊爾工藝家阿尼哥設計建造。此塔既為供奉釋迦牟尼捨利而建,又作為政權與神權的象征而“坐鎮都邑”。

白塔的形制淵源於古印度的窣堵坡式佛塔,氣勢雄偉,古樸壯麗。塔體為磚石結構,占地810平方米,通高50.9米,由塔座、塔身和塔剎組成。塔座為三層須彌座式,座上部雕有24個突起的蓮瓣圍成的蓮座,托起塔身;塔身為覆缽體,直徑18.4米,有7條鐵箍緊緊束繞;塔剎座呈須彌座式,上豎圓錐體十三天(又稱相輪),承直徑9.7米的銅制華蓋,華蓋的周沿垂掛著36片帶有佛像、佛字的華蔓,下面各系一個風铎;剎頂為銅質鎏金空心小型佛塔,高約5米,重約4噸,與十三天成為一個整體。

妙應寺白塔是我國現存最早、最大的一座元代藏式佛塔,是元大都保留至今的重要建築,也是中尼文化交流源遠流長的歷史見證,1961年3月4日我國國務院公布“妙應寺白塔”為我國第一批重點文物保護單位。

塔院轉塔說明

“轉塔”是佛教儀軌之一。據載,農歷六月初四是釋迦牟尼佛初轉法輪日;農歷十月二十五日是白塔落成紀念日。屆時,僧俗眾人要在白塔寺舉行盛大的轉塔活動,沿拜道由西向東順時針繞塔經行,轉塔者可積功德,消災病,順佛法,祥瑞平安,功德無量。

阿尼哥與白塔寺

阿尼哥(1244—1306)

尼泊爾人,偉大的工藝家。中尼文化交流的友好使者。妙應寺白塔是其最輝煌的藝術傑作。他不僅創作出題材廣泛、藝術精湛、風格迥異的宗教作品,而且培養了大量傑出人才,對後世影響極大。他入仕元朝45年,疊受統治者的崇高禮遇,封其為“涼國敏慧公”,被尼泊爾人民尊稱為“民族英雄”。

這是1972年尼泊爾政府發行的一枚紀念阿尼哥的郵票

關於阿尼哥的記載(《元史·阿尼哥傳》)。

- 上一頁:新四軍軍部舊址紀念館

- 下一頁:頂級修復專家動手 三星堆文物現本來面目