宋遼金時期的大木結構

日期:2016/12/14 13:28:26 編輯:古代建築有哪些宋、遼、金時期,木構建築正處於蓬勃發展的階段,建築匠師對木結構受力情況的認識已達到一定的科學水平,還注意到技術與藝術的統一,利用結構構件本身作藝術加工,便利建築的美蘊藏在建築結構之中,沒有去做更多的附加裝飾。

1.結構類型與體系

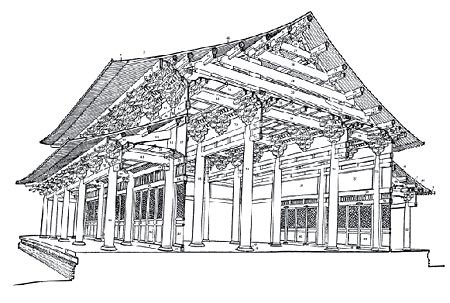

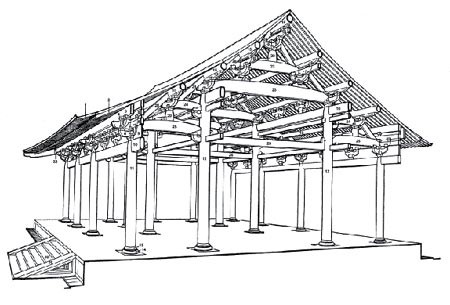

宋《營造法式》殿堂大木作制度示意圖

殿堂型抬梁式水平分層體系:主要用於大型殿堂類建築,其結構由四個水平層組成,即:屋頂梁架層、斗拱層、柱所組成的空間層、階基層。由於構架中內柱與外柱同高,在柱頭上的斗拱層之中出現了由木方子組成的封閉的方格形木框。如正定隆興寺摩尼殿的作法。

宋《營造法式》殿堂大木作制度示意圖

廳堂型抬梁式內柱升高體系:由於內外柱不同高,僅在外柱柱頭上的斗拱層中出現環繞建築物一圈的環形木框,內外柱間以短梁相連系。如寧波保國寺大殿的作法。

宋《營造法式》殿堂大木作制度示意圖

宋《營造法式》殿堂大木作制度示意圖

混合型:內外柱不同高,但內外柱柱頭的斗拱形成了上、下兩層環形木框。如遼寧義縣的奉國寺大殿的作法。

空間結構:木塔使用的筒體結構或樓閣使用的多層環狀構架,在構架中出現斜撐,使構架整體性加強,構成了“空間型”的結構。如應縣佛宮寺木塔、獨樂寺觀音閣的作法。

2.木構模數制

推薦閱讀:

大殿之下是否有地宮成懸念

5000多年前的重慶人“很節省”

平山0.05平方公裡驚現百座古墓

江蘇鎮江宋元糧倉遺址被毀續:開發商稱無過錯

這一時期使用斗拱的建築,皆以斗拱中拱、枋的斷面為模數,用以控制建築中的結構構件尺寸,《營造法式》稱之為用材制度。除了材之外,還有一個輔助模數,稱為“契”。“材”是一種雙向模數,材的高度為十五份,寬十份,高六份,寬四份,共有八個等級。一座建築選用某一等材為模數,不僅用這個等級的材的尺寸來作斗拱,而且還以它來確定梁、柱等結構構件的大小。

在以斗拱為節點的中國木構建築體系中,通過用材的統一而使建築節點達到標准化。另外,把材分成八個等級具有選擇合適的建築尺度的意義。從建築群組來看,它可以用選擇不同等級的材,來表現建築群中的主次關系。這對於中國這樣一個以倫理性文化為特點的國家,要求在建築群中個體建築有不同尺度的配置關系,得到了很好的滿足。

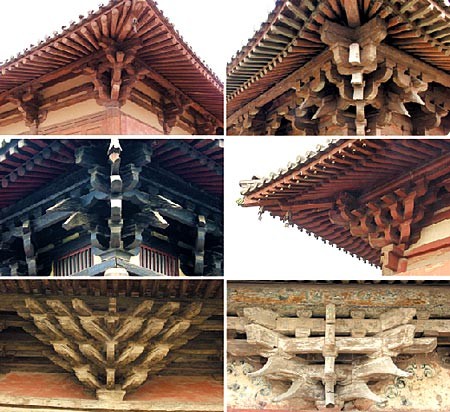

3.斗拱

在木構建築中,以斗拱為梁柱交接的節點,隨著使用部位的不同,斗拱的功能有所不同。斗拱可分為若干種不同類型,但就其組合基本形式而言,可分為三大類,即:“卷頭造”,以各種斗和拱組合而成;“下昂造”,以各種斗和拱以及“下昂”組合而成;“上昂造”,以各種斗和拱以及“上昂”組合而成。這三種斗拱每種又有“重拱造”與“單拱造”,“偷心造”與“計心造”的差別。

在一般情況下,一幢建築,用於外檐的斗拱多采用下昂造,用於樓閣上的平座(挑台)之下的多用卷頭造或上昂造。

建築物柱頭上的斗拱稱為“柱頭鋪作”,在兩組柱頭斗拱之間還布置有一朵或兩朵斗拱,稱為“補間鋪作”。這一時期改變了唐代減化補間鋪作的作法,用以改善鋪作層的受力狀況,並將補間鋪作增多,這樣可減少柱頭鋪作下昂後尾的剪刀破壞趨勢。

在利用斗和拱組合成一朵朵斗拱時,偷心造斗拱只有出跳拱,而無橫向拱。計心造斗拱則是出跳拱與橫拱並存。偷心造斗拱表現了很強的功能作用——懸挑,而計心造斗拱則利用橫拱上的素枋,將各組斗拱連成整體,從而產生了鋪作層。這一時期處在從偷心造向計心造的轉化階段。

幾種不同時代的斗拱:唐、五代(上)、宋、遼(中)、金、元(下)

幾種不同時代的斗拱:唐、五代(上)、宋、遼(中)、金、元(下)

4.建築平面與立面

這一時期遺存的建築的平面大多為近方形或長方形,少數有正八邊形、十字形、T字形。在宋畫中可以看到更為復雜的建築平面,如《滕王閣圖》、《岳陽樓圖》所畫的樓閣建築。建築立面由屋頂、斗拱、柱子、階基等部分組成。階基的高度一般定為五材高,大約為0.8~1.5米范圍。建築中的柱高與總高(除階基以外)之比,在1:2至1:2.7的范圍內。屋頂和斗拱占有相當大的比例,屋頂的總高度取決於房屋進深的大小。這一時期,殿堂型建築屋頂總高為前後支點間總距離的三分之一左右,廳堂類為四分之一左右。屋頂形式有四阿頂、九脊頂、兩坡頂。實際運用中出現了將這幾種屋頂組合成更復雜的形式,例如滕王閣、黃鶴樓。就屋頂輪廓來看,它們都是優美而富有彈性的一條條曲線,再加上深遠的出檐,配上曲線輪廓的月梁和梭柱,便形成了宋代建築的纖秀、柔和的風格。

從立面處理上看,建築的柱子多帶有側腳(柱頭向內微微傾斜)和生起(建築從中央的柱子到角柱逐漸增高)。它們不但可與屋頂的曲線輪廓相協調,而且可產生一種向建築物中心擠壓的力量,使整幢建築的榫卯結合得更緊密。

建築立面開間劃分,有的各間相等,有的把心間放寬,還有的是各間尺寸不等,心間最寬,而其他各間逐漸遞減。但無論哪一種,都要求柱高不超過開間寬度,或相當心間寬度。

推薦閱讀:

大殿之下是否有地宮成懸念

5000多年前的重慶人“很節省”

平山0.05平方公裡驚現百座古墓

江蘇鎮江宋元糧倉遺址被毀續:開發商稱無過錯

- 上一頁:宋遼金時期的木裝修

- 下一頁:奎聚樓——宮殿式土樓