廣東龍川黃嶺古村

日期:2016/12/14 13:04:35 編輯:古代建築有哪些

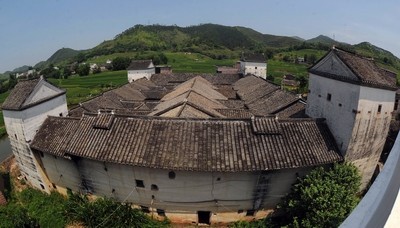

珠樹分榮葉屋建於清末,坐東北向西南,建築占地面積1302平方米。橫屋有四角樓,角樓有四層

史記:“黃嶺秀才多過狗”

今日黃嶺,滿目翠綠蔥茏,如果不說,不會有人知曉“黃嶺”之名,是因為當初林木稀少,觸目皆是大片黃土地而得。

黃嶺村位於龍川縣豐稔鎮西部,始建於明朝,興盛於清末民國初。據村內各姓族譜記載,公元1506年,饒姓祖先從江西遷徙至黃嶺,葉姓祖先約於1520年從龍川縣通衢鎮遷來,此前曾有王、藍、馬、李等姓氏的人居住。

2010年,黃嶺村有居民780戶,總人口4600多人,其中葉、饒和陳等姓氏占總人口的90%以上。

黃嶺葉氏人文荟萃,據不完全統計,明清時期,總面積14.3平方公裡的黃嶺村裡,葉氏共有100多人考取秀才以上功名。其中,功名最為卓著者為清嘉慶七年壬午科(1802年)進士及第的葉銘熙。是故,龍川縣有“黃嶺秀才多過狗”之俚語。

即便歷經幾百年的風雨滄桑,黃嶺村至今仍保存100多座古民居,其中一部分民居被列為龍川縣保護單位。

黃嶺的古民居主要分兩大類,一為客家圍龍屋,如古亭前儒林第、塘子背葉屋等;一為客家方形屋,如梅塘角葉屋、珠樹分榮葉屋等。

廣東省當代文藝研究所教授譚運長:黃嶺村崇文尚武

黃嶺村有兩個最突出的特點,一個是古建築以客家傳統的堂橫屋為主,建築規模相對比較大,裡面有讓人感到很驚喜的木刻、石雕、磚雕,也保護得很好,很完整;另一個是,這裡崇文重教的傳統,從前不僅有進士,還有眾多的秀才、舉人和國子監學生。而且,直到現在這個傳統依然很興盛,如村裡設置了獎學金制度,這是黃嶺村此行讓人感覺很欣慰的地方。

同時,這個村的民間藝術氛圍很濃厚。因為這裡人多面積大,可以算得上一個小鄉鎮,長期以來形成了自己獨立的一種社交娛樂活動,形式也很豐富,包括山歌劇、打馬燈、八音等等這些有客家文化內涵的民間藝術形式。

另外,黃嶺村也有練武的傳統,在黃埔軍校讀書然後做軍官的也有不少。其實不管是崇文,還是尚武,或是經商,實現的目標一樣,都是光宗耀祖的一種傳統。我們一向認為,我們的生命不只是我們自己的,是和祖先聯系在一起的,成就也是如此。古代,子孫的成就貢獻可以加封到祖先頭上,祖先的成就也可以使得子孫得到蔭賞。

史跡:“人文黃嶺是我家,家中有部古文化”

走進黃嶺,但見青山蔥翠,溪流澄碧,稻田旁邊,竹林掩映處,古宅若隱若現,隨處可見。

黃嶺村人崇文重教,讀書人多,以前一般秀才以上功名都能求得一官半職,在民國時期,也有人出任龍川縣縣長、省參議員、縣參議員等職務。這些先富起來的黃嶺人,在功成名就後,為光宗耀祖,就在村裡置田買地,大興土木。久而久之,就形成了一條“黃嶺街”。

在“黃嶺街”上,除有舊時店鋪舊跡外,尚有100多座古民居(均為清代古屋),幾乎每座民居前面都有一個寬闊的地坪,一彎半月池塘,盡顯古村風韻。

龍川古邑客家研究會研究叢書之《人文黃嶺》,這樣描述黃嶺村古建築總體特色:

吹來中原的風,飄來中原的雲。黃嶺古屋基本保持著中原民居的建築特色,為圍龍屋,四方圍屋及樓閣均為磚木結構排列,古樸典雅。堅實高大的牆體,黑白相伴的棟瓦檐,深邃復雜的庭院,半月形的花壇及池塘,醒目的堂號及門樓匾額,天人合一的布局,集居住、聚會、玩耍、防火、防盜於一室,處處體現著華夏文明,體現出客家人堅忍不拔、團結合作、崇文重教的精神。

豆腐格、水缸蓋都是清代匾額

在黃嶺,曾考取過功名的人有很多,但像葉銘熙這樣的人卻不多。葉銘熙是清嘉慶七年進士。祖屋嶺豐24號葉屋,又稱“高巖屋”、“進士屋”,就是被黃嶺人稱為“進士公”的葉銘熙出生地。在黃嶺,還有一棟與葉銘熙有關的古宅——祖芬葉屋。此屋系葉銘熙告老還鄉後所建,其青麻石材料產自和平縣,經水陸兩路輾轉運來,整座屋建成用了近十年時間。

在祖芬葉屋,聽見我們詢問屋裡是否有前朝舊物,一中年婦女想了一會,說了一聲“有”後,從裡屋搬出兩塊斷匾。斷裂處極為整齊,似被人用鋸子鋸開。“解放後,弄來做豆腐格,擱豆腐用啊。”中年婦女說,“這板子挺好用的。”原來,這塊木匾被分成幾部分,成為豆腐格,分藏於幾戶人家之中。

細看斷匾,上面浮雕有好幾行字,部分字跡已被削平,也許是這坑坑窪窪斷匾放起豆腐來不方便。如今,斷匾上能辨認出的字有:“監臨兵部侍郎兼都察院右副都御□□廣東地方提督軍務兼理糧饷陳大文”。值得慶幸的是,後來村民意識到了這些斷成幾塊的木匾的價值,就把它們洗得干干淨淨,藏在不易為人發現的地方。

另外一塊斷匾,也有過同樣的命運。這塊匾額上有一個大字“興”,落款為:“诏授資政大夫內□□士兼□郎加三級待生吳烜頓首拜”。這塊匾雖然不曾做過豆腐格,但卻做過很長一段時間的水缸蓋子。

祖芬葉屋裡,還保存著一塊題有“恩榮”兩字的木匾。有人推斷,這應是葉銘熙於嘉慶七年中進士後朝廷恩賜之物。

在黃嶺,不僅有20多座建於明末至民國初年間的古民居,還有2座被黃村人稱為“炮樓”的碉樓:水謙樓和下村炮樓。

下村炮樓建於1850年,為三層石木結構樓房,占地面積約200平方米,建築面積約600平方米,高8米。位於黃嶺西北部的水謙樓,也被當地人稱為炮樓。水謙樓約建於1874年,由村裡紳士牽頭出錢興建,歷時3年,占地約500平方米,建築面積約2000平方米,四層,高約10米。目前基本僅剩磚石外牆和裡面的疏落的木梁,木地板全部無存。

廣東省當代文藝研究所教授譚運長說,黃嶺村是很大的一個盆地,中間有很多條小溪,古民居傍水而建,沒有聚集在一起,但由於村落四周全是山嶺,進出只有一條路,因此,整個村落實際上屬於封閉式的。下村炮樓和水謙樓均建於清末,清末戰亂導致客家古建築中出現大量炮樓。黃嶺村的下村炮樓,就建在進出村子必經之路上,這個炮樓的意義就是扼守這條要道,保護整個村落。

推薦閱讀:

黃河岸邊古村落 陝西木頭峪村

歐洲古建築:聖家族大教堂

平遙古城牆

天下第一會所 河南社旗

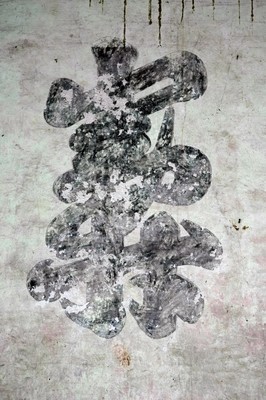

祖芬葉屋祖堂牆上畫有一個組合字,住在屋內的人也不清楚是由哪幾個字組成的,也不清楚是什麼時候寫上去的

小村文脈長

在珠樹分榮葉屋,入門處的兩邊牆上貼滿了小學生的獎狀。譚運長看了,笑道:“這也是恩榮啊。”

這些都是屋裡孩子葉亞雲和葉雨波姐弟倆的獎狀。

黃嶺村黨支部書記葉漢基告訴記者,村民都很樂意培養小孩讀書。葉漢基說,小時候,經常聽很多老人說,“黃嶺秀才多過狗”,一開始並不懂什麼意思,還以為是在罵我們,後來才知道村裡曾經出過很多秀才,這句話是村人土語,很親切的。

黃嶺村葉姓先祖崇文重教的優秀傳統,被後人銘記並傳承下來。清末廢科舉辦學堂,創辦於民國二十年的黃嶺小學,曾有近百名學生就讀。

上世紀80年代初,黃嶺村民葉叔仟家的4個小孩考上大學(其中一個中專),由於家境貧寒,眼看孩子沒法繼續讀下去,葉叔仟決定種青菜賺錢,說什麼也不讓孩子辍學。那些年的清晨,葉叔仟挑青菜去老隆集鎮叫賣,回家已是中午,匆匆吃完飯又上山砍柴賣錢。最終,4個孩子順利完成學業。現實的感動,讓黃嶺村民看在眼裡感動在心,無論誰家以後多困難,砸鍋賣鐵也不讓孩子辍學。現在,葉叔仟80多歲了,雖然沒住在村裡,但村民會時常提起他。

葉漢基說,恢復高考以後,有了葉叔仟這個榜樣,村裡人不管家庭怎樣困難,都會供小孩讀書。到目前為止村裡出了200多個大專以上的學生。僅前年,村裡就有13個學生考上大專以上,本科以上8個。村裡每年會讓一些外出鄉賢捐資作為獎學金,只要考到大專以上,村裡就會獎勵500元。

“村裡為黃嶺小學的學生設置了獎學金,小學考初中第一名獎勵300元,初中考高中,如果考上龍川一中就獎勵500元。”葉漢基說。

葉漢基說,上世紀90年代以前村裡很窮,窮則思變,而讓孩子們讀書是改變貧困命運的一條捷徑。經過這幾年的培養,從村裡出去的鄉賢有很多,目前在外面做老板的人就有300多人;重視教育改變了村裡的經濟狀況,現在村裡有什麼建設項目,外出鄉賢都願意出一份力。

葉漢基說,村裡能夠評上廣東省古村落,最主要的原因就是歷代先祖傳承下來的文化傳統,雖然我們的古建築可能不是最好的,但是我們的文化教育卻是獨一無二的。

對此,譚運長認為,崇文重教是客家人的一個傳統,我們走過了很多客家古村落,其文教都非常興盛,黃嶺這種“秀才多過狗”的現象,也正是得益於客家人崇文重教這一傳統精神背景,體現著客家人博取功名以光宗耀祖的精神動力。這種動力非常強大,而且連綿不絕,我們一路走過這麼多古村落,在黃嶺村的這種感受,更是非常強烈。

寂寞黃嶺唢吶聲

坐在珠樹分榮葉屋門前的石墩上,73歲的葉根章雙目半開半合,吹起了唢吶,那是一支迎娶新娘的喜慶曲子。

“教我吹唢吶的師父還在,今年86歲了。”葉根章說。“以前黃嶺的鑼鼓、唢吶很出名的,現在年輕人都不願意學。”葉根章還會吹《沙家浜》、《紅燈記》選段。他說,村裡和附近一帶誰家有紅白事,村裡都會請人吹吹打打,打醮的時候,也離不開唢吶和鑼鼓。

珠樹分榮葉屋創始人葉照堂,在清末經商,後入仕途,曾為龍川縣財政主官。建造此屋頗費錢財和時間,青麻石材料產自和平縣,經水陸兩路輾轉運來,整座屋建成,用了近十年的時間。葉根章是葉照堂的第3代孫。

吹了幾分鐘後,葉根章有點接不上氣,稍事休息了一下,又吹奏起來。一旁的小孩偎著老祖母的腿,歪著身子看。

文化活動在黃嶺村一度非常活躍,民間藝術有馬燈、鼓樂演奏、舞龍舞獅。黃嶺馬燈很有名,1959年,黃嶺馬燈曾代表龍川縣出席韶關地區文藝匯演獲二等獎。

黃嶺戲劇在解放初期特別是上世紀六七十年代最為活躍,黃嶺村業余崦團曾排演過大型歌劇《劉三姐》、《借親配》、《奪印》、《一雙小紅鞋》,以及現代京劇《紅燈記》等。

人物志:在趙佗家鄉當縣令的黃嶺人

黃嶺村人文荟萃,明清兩代通過科舉獲取功名者比比皆是。

在黃嶺村,有這麼兩句婦孺皆知的話:“進士秀才連三代,一屋考出十秀才”,“嘉慶院試惠州府,黃嶺一榜五秀才”。

據黃嶺村退休教師鄒海林考證,前一句指的是葉銘熙的父輩及3個弟弟、兩個兒子、5個侄子都科中秀才,還有兩個九品軍功,黃嶺村百連凹大屋共考中10位秀才;後一句是指,嘉慶年間惠州府院試,黃嶺村5名童生赴考,一榜中了5個秀才。

嘉慶六年(1801年),鄉人葉鴻儀考中舉人,是為龍川縣第57位舉人。次年,葉銘熙金榜題名高中進士,被朝廷封為六品,派往直隸省巨鹿縣任縣令,而巨鹿縣真定(現河北省石家莊市正定縣),正是曾任首任龍川縣令的南越王趙佗的故鄉。葉銘熙深感榮幸,自感責任重大。此後,葉銘熙榮升黃河太守,治理黃河流域水患,亦頗有政聲。

告老還鄉後,葉銘熙和同為秀才的3個弟弟一起在黃嶺村建造了三棟四槓新居——祖芬大屋。傳說大廳落成之時,朝廷委派“內閣學士兼禮部侍郎監管樂部事務戴均元、內閣學士兼禮部侍郎正黃旗蒙古副都統王麟、都察院左都御史熊仗、經筵講官禮部尚書文淵閣領閣事紀昀(紀曉岚)”等4位大員,攜帶嘉慶皇帝親筆題寫的“進士第”“恩榮”“文魁”等匾額親臨祝賀。

時至今日,葉銘熙和另一位龍川籍進士巫三祝的“進士題名碑”,仍存北京國子監博物館。

推薦閱讀:

黃河岸邊古村落 陝西木頭峪村

歐洲古建築:聖家族大教堂

平遙古城牆

天下第一會所 河南社旗

- 上一頁:中建瀛園 細節處的精雕細琢

- 下一頁:黃河岸邊古村落 陝西木頭峪村