初冬出游指南:江西鉛山 養在深閨人未識的千年古鎮

日期:2016/12/15 23:46:01 編輯:古代建築

河口古鎮 昔日繁華不再

鉛山建縣始於南唐保大十一年(公元953年),因盛產鉛而得名。鉛山地名讀yanshan。在水運時代,鉛山縣城所在地河口鎮作為一個“八省通衢”,把閩江水系、瓯江水系、錢江水系與鄱陽湖、長江進行貫通的商業重鎮,也就是說,河口是贛、閩、浙、粵、鄂、豫、皖、湘八個大省的重要商品集散地之一。河口以紙張、茶葉之大宗集散,帶來了百業之繁盛,而成為與景德鎮、樟樹鎮、吳城鎮齊名的江西四大名鎮之一。河口會館雲集,富商扎堆,貨源充足。富足的河口先人沒有浪費他們的富足,在“買不完的河口”時代,建造了現在“看不完的河口”。

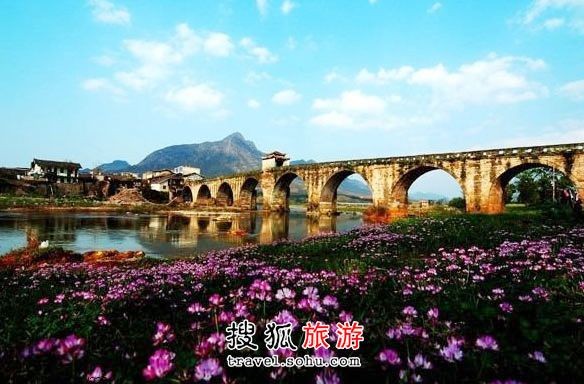

河口古鎮

鉛山縣城所在地河口鎮,曾是歷史上江西四大名鎮之一。北宋時稱“沙灣市”。明嘉靖年間,這裡手工業發達,水路直通鄱陽湖,商品交換的擴大促進了“沙灣市”的繁榮.到了清乾隆年間,河口進入鼎盛時期,閩浙皖贛川廣荊蘇等貨物集散於此,轉銷全國,成了商賈雲集的“八省通衢”之地。

如今,這裡仍保留著舊時繁華的印記和古樸的風貌.沿河五米長的明清古街,由東而西沿信江南岸建築,舊分一堡、二堡、三堡,全長約2.5公裡,寬6米,路面用長條青、麻石鋪砌而成,布滿車轍。鎮內小河蜿蜓迥轉,一座座青石橋橫跨兩岸,增添了小鎮的水鄉情調。沿江碼頭的碑石上,字跡歷歷可見,令人回想起當年“貨聚八閩川廣,語雜兩浙淮楊,舟楫夜泊,繞岸燈輝 ”之盛。

河口曾經是一座商業重鎮,也是一座生活的小城市。沿江的一堡到三堡是當年的商業街,街上商鋪林立,如今只有一兩個小店開著,當年的大商號成了賣點小煙酒的小雜貨鋪和早點店,更多的商號成了住家還有閒置著的。陸路時代注定了這個鎮子的沒落,昔日喧鬧和忙碌已經不再。但是留守著老街的老人和孩子們,似乎延續了老街的生命或者說賦予了老街新的生命,他們以老街為家,有了只屬於他們的生活。

歷史的車輪在河口碾過的痕跡

狹窄深長的防火和排水通道,成了人們下河去的通道;兩對面的店鋪二樓之間架起了竹竿,可以晾曬衣服;鍋灶搭在門口,就解決了原先店鋪的格局缺少廚房的問題;老街的石板路是孩子們最好的游樂場;老人就坐在門口,看著過往的行人,仿佛參透了人間一切的紛紛擾擾後的平靜。

如果在哪個南向的弄堂口拐進,走不多遠,就到了惠濟渠。惠濟渠據說為明代內閣首輔、戶部尚書費宏所修。惠濟渠在老城區的一段向東繞成一個半圓彎月型,然後向北注入信江,彎月形走向延長了河道的長度,讓盡可能多的人家可以沿水而居,解決城區居民的用水和消防需要。河道的外側是石板路,河道的內側則是一座座的宅院,每座宅院的門口有一架石橋跨過惠濟渠與河道外側的大路連接。河堤、石橋、用水埠頭以及沿河的民居的建材大多是采自當地的紅石頭,盡管經過數百年的歲月,紅石頭依然色澤鮮艷,倒映在渠水裡,實在是意趣盎然。

古鎮北面,是聞名的九獅山,為縣北門戶,又稱龍門。山下江水深不可測,據說從這裡可以直達龍宮,故名“龍門第一關”,現镌刻在峭壁上的“龍門第一關“五個大字仍清晰可見。九獅第一山下的明代“天乳寺”為明代佛寺,寺邊有一天然水池,上書“天乳寺”,相傳為康熙手跡。它門臨信江,有石階盤曲而上,古寺修竹,樹木掩映.每當傍晚,夕陽西下,山水交映,晚霞飛紅,如在詩情畫意中。

鵝湖書院

鵝湖書院

鵝湖書院位於鉛山縣城河口鎮東南30裡的鵝湖山北麓,為南宋著名理學家朱熹的治學之所.中國哲學史上有名的“鵝湖之會”就在這裡舉行,與廬山白鹿洞書院並稱於天下。是我省1957年首批公布的重點文物保護單位之一。

南宋淳熙二年(公元------七五年)由呂祖謙邀請,朱熹和陸九齡、陸九淵在這裡進行了一次哲學辯論,史稱"鵝湖之會”。它是中國哲學史上一次堪稱典范的學術討論會,首開書院會講之先河。辛棄疾、陳亮的第二次“鵝湖之會”,面對山河破碎的民族災難,為統一祖國而吶喊抗爭,以它熠熠的愛國主義思想光輝而映照千秋。淳佑十年,朝廷賜名“文宗書院”,明景泰年間更名為“鵝湖書院”。御書樓有康熙皇帝手書“章巖月朗中天鏡,石井波分太極泉”檻聯。

書院歷經800年的滄桑,風貌依舊,格局完整,原狀留存,是天下名書院實物遺存中,得以完整原貌保存至今的一處。

鉛山古橋

鉛山古橋

永平大義橋,坐落在永平鎮北,始建於唐朝大歷年間,系鵝湖峰頂寺高僧大義禅師所創建,得名大義橋。此橋初為木石結構,清乾隆年間重修,更為青石結構。橋長近兩百米,寬六米,結構嚴謹。遠觀此橋,鵝峰拱秀,橫架南北,雄渾古樸。

澄波橋,坐落於鉛山縣西部陳坊河上。始建於唐貞觀四年。為登仙峰的澄波和尚化緣所建,故名。橋長五十余米,橋面木質結構,橋上建有店鋪九間,兩面排列,供商販擺攤設點。橋頭石門上方嵌有一塊刻著“河清海晏“四字的橫額

鉛山古法造紙

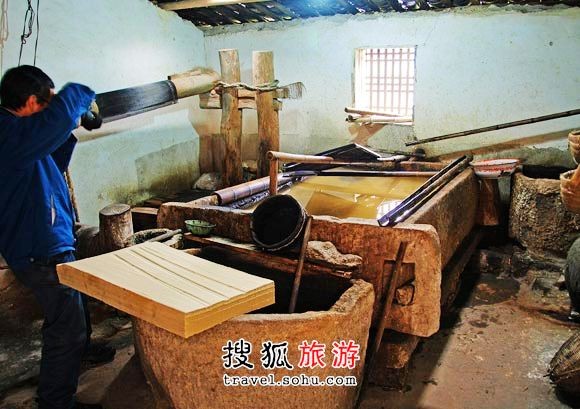

比宣紙還貴重的鉛山連史紙

素有“壽紙千年”美稱的鉛山連史紙,早在明代就有生產,至今已有600多年的歷史。我國許多鴻篇巨制、名貴典籍、字畫、印譜、拓本等多采用鉛山連史紙。如明代的《十七史》、商務印書館出版的《四庫全書珍本初集》等。連史紙對於傳承和傳播中華文明發揮過極大作用。

“未成綠竹取為絲,三伐還須九洗之。

煮罷皇鍋舂野礁,方才盼到下槽時。

雙竿入水攬紛纭,渣滓清虛兩不分。

掬水撈雲雲在手,一簾波蕩一層雲。”

一首《鉛山竹枝詞》,生動形象地描寫了鉛山紙的制作全過程。它紙白如玉,厚薄均勻,永不變色,防蟲耐熱,著墨鮮明,吸水易干。所印刷的書,清晰明目,久看眼不易倦。用於書寫作畫,著墨即暈,入紙三分。

自古“鉛山唯紙利天下”,因造紙業歷史悠久、工藝領先、品種齊全而為江南五大手工業區之一。唐憲宗元和元年(806年),鉛山南部的武夷山區就出現了連史紙。據《古今圖書集成》記載,元代的鉛山紙已名播天下了。明高濂在《遵生八箋》論及元代紙品,稱鉛山連史紙為“妍妙輝光,皆世稱也”的精品。明宋應星在《天工開物》記述了連史紙的制作工藝。明、清兩代的書畫名家、文人騷客能得到皇上御賜的鉛山正品連史紙,是榮膺鄉裡的大事,官府、文人墨客都將連史紙作為友好交往的禮品相贈。

直至上世紀80年代,鉛山連史紙仍然是北京榮寶齋、上海朵雲軒等指定的專用品,並出口日本、韓國、東南亞等地。

鉛山美食燈盞粿

鉛山特產:

柳木制品 全國四大柳木制品廠之一的鉛山河口柳木工藝制品,已有130多年的歷史。產品不變形,不開裂,質輕耐用。品種有桶盤、果盤、提籃、扇夾、茶托等,以柳木蒸籠為最著名。用朱漆金邊。畫有山水花鳥等,古雅美觀,令人愛不釋手。

竹編用光潔的薄篾片和細膩的竹絲為原料,仿照動物形態手工紡織而成。有300多個品種,制作精細,惟妙惟肖,且防蟲防霉,在全國出口竹編中享有免檢商品權。

絹扇鉛山絹扇以本地出產的毛竹加工扇骨,以真絲綢緞做扇面。花色繁多,華麗精致。有人物仕女,也有花鳥蟲魚和書法作品,共幾十個品種。融藝術性與實用性於一體。

美食:

燈盞粿、韭菜餅、燙粉、麻糍、凍米糕

交通指南:

可以先乘車至江西鉛山縣城轉乘河口——上饒及河口——永平客運車或乘車至上饒市大市場車站轉乘上饒——河口及上饒——永平方向客運車在鵝湖加油站下再乘個體三輪車至鵝湖書院。(直達客運班車即將開通。)