恩施最大明清古建築群—滾龍壩

日期:2016/12/14 13:03:55 編輯:古代建築有哪些

明清古建築

明清古建築

明清古建築

我們在浩瀚的歷史長河中探尋這片古老而傳奇的土地:滾龍壩!

莽莽群山,何來龍?“尖龍河、洋魚溝兩條河流從南北兩側在這裡相匯,尖龍河水黃,為黃龍;洋魚溝水清,亦曰青龍;雨時山水暴漲,一清一渾,如雙龍翻滾,交匯流入天坑,呼嘯達江入海,故有了滾龍壩。”村主任張斌驕傲地說。

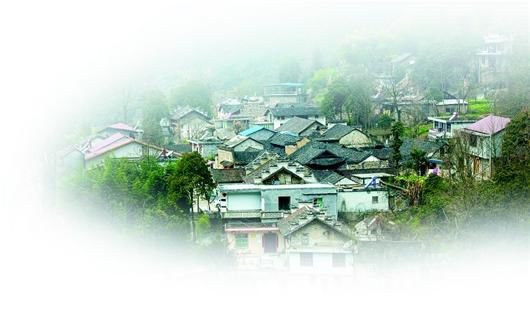

這個方圓約5平方公裡的土家村落,是恩施州現存最大的明清古建築群。

滾龍壩村

滾龍壩位於恩施市崔家壩鎮,是鴉雀水村所屬自然村落。坪壩周圍青龍、筆包、紗帽、馬鞍、尖銀、五峰、外坡、馬環、寶塔、老虎諸山拱衛,全村總面積約5平方公裡,耕地面積500余畝,以土家族為主的農民200余戶,以大分散小聚合的形式居住在平地周邊的山體緩坡上。聚合式農捨大多為明清古建築,石板小道相連,間以古樹幽竹,與周圍山水形勝和諧成趣,構成一幅生意盎然的美麗畫卷。

2007年被國家建設部、國家文物局命名為“中國歷史文化名村”。2012年列入由國家住建部、文化部、財政部公布的第一批中國傳統村落名錄。

恍若皇宮的古村風貌

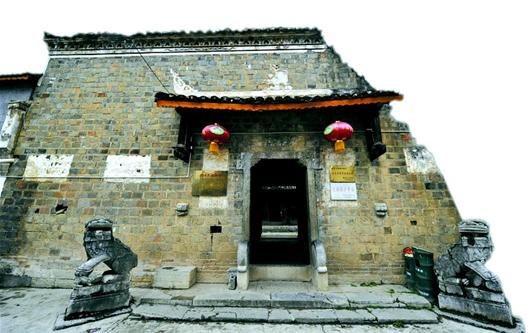

穿過幾間磚混結構的現代民居,一對威武石獅守衛的大院—獅子屋場進入我們視野。

這是一座用木、磚、石混合建成的四合院式天井屋。風火牆上,已不見當年富麗;左中右三屋的三門九排間布局卻令人瞠目:中屋為石門,清道光十八年打造的一對石獅踞守門前,三進十房、兩天井,向氏祠堂居其中;右屋出檐木門,七進十五房五天井;左屋五進十一房、二天井。三屋天井兩側均設對稱小亭,屋後依山建花園。三屋有小石門貫通,居住之人不出屋可相互走動。

同處一院,建築格式相同,為何大小不一?98歲的向極元大爺說:進,就是房子的徑深。官小的只能修三進屋,官大的才能修七進屋。這門坎也是一步一步地高,寓意步步高,是仿皇宮而建。進出門也有講究,一般人等只能側門進出,只有九門提督(相當於現在的廳級干部)以上官人來府才得中門迎送。咱這屋子官人曾官至五品,當過御前侍衛。如果哪個比他職位低、修的房比他大,那就是搶占風水,有違“居處不莊,非孝也;莅官不敬,非孝也”而降罪。

穿行在巍峨的樓宇之間,入茅坎山建築群,賞四房屋基,走長街檐屋,看老學堂,行中坪建築群,我們仿佛置身於一座明清古建築博物館之中:石砌天井、抱廳沖樓、書房繡閣、正房偏屋、豬欄牛捨、火坑雜間組成的家族大圍屋;三進、五進、七進多排房屋官序有別,屋內沖亭相連,曲徑通幽,還有石木雕刻,或龍戲火珠、獅滾繡球、或太極雙魚、仙猴捧桃,或喜鵲鬧梅、富貴牡丹等盡入畫中。無不顯露出當年的精美與堂皇。

從棄戈避禍到落業發達

沿石板小道而上,有塊古樹幽竹的地帶,向家人稱祖墳嶺。

隨行的恩施市文史專家賀孝貴說,葬在此處的大多為清道光、鹹豐、同治、光緒年間向家的達官貴人,進士、舉人、把總、千總、游擊、都司、總兵,還有诰命貴婦,其中4座墓葬立有虎頭碑。

據稱,明朝時,向大旺一族棄戈避禍,攜家人家丁到滾龍壩落業發達。《滾龍壩向氏族譜》證實,“先祖向大發……明皇賜軍饷善食職。崇祯年攜眷征戰,始於豫,復經楚,敗於蜀,領其寥寥子孫及士卒棄戈奔走,由彭水經施州,晝宿密林,夜行小道,數月有許,奔至滾龍壩挽草落戶,為免禍患,更名為向大旺。”

向氏一族在滾龍壩有兩次令人稱道的發達。《恩施縣志》載,明,向霖龍、向雲龍、向霈龍同胞三弟兄皆因武勳授官。

清道光年間,向存道、向發道、向致道同胞三兄弟經科舉步入仕壇。向發道曾立功於朝廷,品銜連升三級,其家族也享朝廷俸銀。

滾龍壩人認為,向氏家族的風光源於這裡的好風水:群山繞坪壩,雌雄二龍挾“水口”。此乃“夫婦媾而男女生,雌雄交而品物育,此天地化生之大機也。”

一幅正在燒毀的國畫

在文物專家賀孝貴眼中,滾龍壩就像一張正在燒毀的國畫:“國畫很精美,但是它在燃燒。”

曾經多次實地調研的賀先生心痛地說,數百年的歷史精華,在短短半個世紀裡,正慢慢走向一條不歸路。

村委會主任張斌坦言,隨著村民生活水平提高和人口增長,拆屋蓋房加層蓋房的現象日益增多,村裡至今已有近半數的文物古跡或損毀或流

失,具有保護價值的古建築僅存39處。

屋古建築群看到,一堵9米高的石牆,被風雨剝落得面目全非,部分橫架在石牆上的木梁已發生傾斜。獅子屋場、長街檐屋一些原住戶早已將古建築拆除,建起二層、三層的新民居。

恩施市文物局局長劉清華坦言,滾龍壩的困境,是地方歷史文物保護工作中遇到的典型困境,“基層沒有專項保護資金,上級部門又沒有嚴格按國家要求出台切實的保護規劃,而使歷史文物的保護工作被耽擱了。”

村頭,一棵高大的銀杏樹伫立,張斌告訴我們,全村500年以上樹齡的青檀與銀杏有7棵。最大的一棵銀杏樹齡594年,高34米之巨。仰首望去,經歷了風雨的銀杏,只剩枯干獨身。我們在想,新生命的輪回開始了,滾龍壩的春天還遠嗎?

- 上一頁:探訪斯裡蘭卡保存最完整廟宇

- 下一頁:守護畲家風情 古村煥發活力