曲阜“三孔”

日期:2016/12/14 12:29:43 編輯:古代建築有哪些

孔府,也稱“衍聖公府”,是孔子嫡系長子長孫世代居住的府第。孔子去逝後,其嫡系長支為奉祀孔子,多住阙裡故宅,稱襲封宅。歷代帝王對孔子後裔一再加封,並賜地建府,到北宋至和二年(1055年)宋仁宗賜封孔子第四十六代孫孔宗願為世襲“衍聖公”。洪武十年(1377年),朱元璋下诏令“衍聖公”有權設置官署,同時又特命在阙裡故宅以東重建府第。清代在此基礎上又進行了大規模的修建,達到現在的規模。孔府現總占地240畝,有廳、堂、樓、房共463間,三路布局:東路為東學,建有一貫堂、慕恩堂、孔氏家廟及作坊等;西路即西學,有紅萼軒、忠恕堂、安懷堂及花廳等;孔府的主體建築在中路,分前後兩部分,前為官衙,後為內宅,最後是花園。孔府是中國封建歷史上規模最大的家族府第,是今天人們所看到的我國封建社會中典型的官衙與內宅合一建築的代表。一九六一年,被國務院列為第一批全國重點文物保護單位;一九九四年,與孔廟、孔林一起,被聯合國教科文組織,列為世界文化遺產。

孔廟是祭祀孔子的本廟,是分布在中國、韓國、日本、越南、印度尼西亞、新加坡、美國等國家2000多座孔子廟的先河和范本,始建於公元前478年,歷經2400多年而從未放棄祭祀,是中國使用時間最長的廟宇,也是中國現存最為著名的古建築群之一;孔林延續使用2400多年,不僅是中國也是世界上延用時間最長的氏族墓地;孔子嫡孫保有世襲罔替的爵號,歷時2100多年,是中國最古老的貴族世家,其府第孔府是中國現存規模最大、保存最好、最為典型的官衙與宅第合一的建築群。孔廟、孔林、孔府的歷史、科學、藝術價值集中體現在它所保存的文物上。300多座、1300多間金、元、明、清古建築反映了各個時期的建築規制和特點;1000多件漢畫像石、孔子聖跡圖、石儀、龍柱等反映了石刻藝術的變化和發展;5000多塊西漢以來的歷代碑刻既是中國書法藝術的瑰寶,也是研究中國古代政治、思想、經濟、文化、藝術的寶貴資料;10余萬座歷代墓葬是研究墓葬制度的重要實物,17000余株古樹名木是研究古代物候學、氣象學、生態學的活文物。10余萬件館藏文物中,以元明衣冠、孔子畫像、衍聖公及夫人肖像,祭祀禮器最為著名;其中元明衣冠是中國罕有的傳世同類文物,對於研究古代服飾、紡織藝術具有重要價值。30萬件孔府明清文書檔案是中國最為豐富的私家檔案,是研究明清歷史尤其是經濟史的重要資料。孔廟、孔林、孔府既是中國古代推崇儒家思想的象征和標志,也是研究中國歷史、文化、藝術的重要實物。

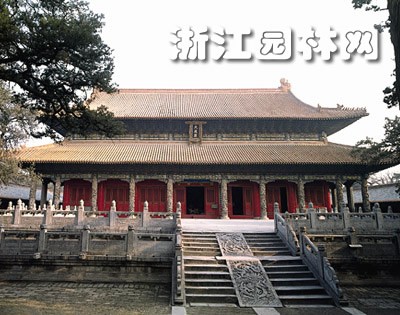

孔廟的總體設計是非常成功的。前為神道,兩側栽植桧柏,創造出莊嚴肅穆的氣氛,培養谒廟者崇敬的情緒;廟的主體貫串在一條中軸線上,左右對稱,布局嚴謹。前後九進院落,前三進是引導性庭院,只有一些尺度較小的門坊,院內遍植成行的松柏,濃蔭蔽日,創造出使人清心滌念的環境,而高聳挺拔的蒼桧古柏間辟出一條幽深的甬道,既使人感到孔廟歷史的悠久,又烘托了孔子思想的深奧。座座門坊高揭的額匾,極力贊頌孔子的功績,給人以強烈的印象,使人敬仰之情不覺油然而生。第四進以後庭院,建築雄偉,黃瓦、紅牆、綠樹,交相輝映,既喻示出孔子思想的博大高深,也喻示了孔子的豐功偉績,而供奉儒家賢達的東西兩民,分別長166米,又喻示了儒家思想的源遠流長。

孔廟共有建築100余座460余間,古建築面積約6000平方米。主要建築有金元碑亭、明代奎文閣、杏壇、德佯天地坊等、清代重建的大成殿、寢殿等。正殿庭采用廊庑圍繞的組合方式是宋金時期常用的封閉式祠廟形制少見的遺例。大成殿、寢殿、奎文閹、杏壇、大成門等建築采用木石混合結構,也是比較少見的形式。

孔廟保存漢代以來歷代碑刻1044塊,有封建皇帝追谥、加封、祭祀孔子和修建孔廟的記錄,也有帝王將相、文人學士谒廟的詩文題記,文字有漢文、蒙文、八思巴文、滿文,書體有真草隸篆,是研究封建社會政治;經濟、文化、藝術的珍貴史料。碑刻中有漢碑和漢代刻字二十余塊,是中國保存漢代碑刻最多的地方。保存有歷代著名書法家的題詩題詞。孔廟碑刻是中國古代書法藝術的寶庫。

孔廟著名的石刻藝術品有漢畫像石、明清雕镌石柱和明刻聖跡圖等。漢畫像石有90余塊,題材豐富廣泛,既有人們社會生活的記錄,也有歷史故事、神話傳說的反映。雕刻技法多樣,有線刻、有浮雕,線刻有減地,有剔地,有素地,有線地;浮雕有深有淺,有光面,有糙面。風格或嚴謹精細,或豪放粗犷,線條流暢,造型優美。石雕的精品是浮雕龍柱;大成殿前檐十柱,每柱高達六米,最為高大,崇聖祠二柱龍姿矯健,雲形活潑,水平最高。另外聖時門、大成門、大成殿的淺浮雕雲龍石陛也有很高的藝術價值。聖跡圖共一百二十幅,形象地反映了孔子一生的行跡,是我國較早的大型連環畫之一,具有很高的歷史價值和藝術價值。

兩千多年來,曲阜孔廟旋毀旋修,從未廢棄,在國家的保護下,由孔子的一座私人住宅發展成為規模形制與帝王宮殿相埒的龐大建築群,延時之久,記載之豐,可以說是人類建築史上的孤例。

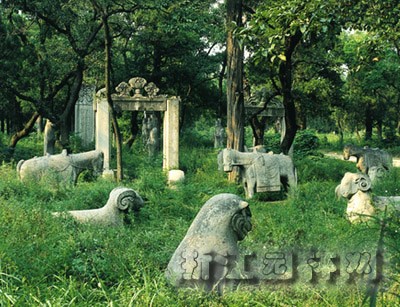

孔林又稱至聖林(因孔子曾被封為“大成至聖先師”,故名“至聖林”),是孔子及其後代的墓地。孔子於魯哀公十七年(公元前479年)去逝,漢司馬遷的《史記•孔子世家》記載:“葬魯城北泗上”,就是現在孔林所處的位置。在以後的兩千多年裡,葬埋就從未間斷,從而形成了今天的規模。

孔林有墳冢10萬余座,是世界上延時最久、規模最大的家族墓地。孔林可以說是一座天然植物園。相傳孔子去逝後,“弟子各以四方奇木來植,故多異樹”,林內現有各類古樹名木10萬余株,上千類花草樹木,爭相斗艷。孔林又稱得上名副其實的露天博物館。在萬木掩映的孔林中,碑石如林,石儀成群,各種墓碑、題記4000余塊,石儀、門坊300余座。除一批著名漢碑移入孔廟外,林內尚有李格非、吳寬、黃養正、嚴嵩、孔尚任、桂馥、翁方鋼、何紹基、阮元、施潤章、康有為等著名人士及孔子嫡系後裔題寫的墓碑文。這裡既可考春秋之葬,證秦漢之墓,又可研究我國歷代政治、經濟、文化發展和喪葬風俗的演變,具有極高的歷史、文化和生物學價值。

一九六一年,被國務院列為第一批全國重點文物保護單位;一九九四年,與孔廟、孔府一起,被聯合國教科文組織,列為世界文化遺產。

熱門圖文