駝鈴古道三家店

日期:2016/12/14 12:55:29 編輯:古代建築有哪些

上世紀初古都城門前的駝隊

舊京景山前的駝隊

京西古村三家店坐落於門頭溝區龍泉鎮的永定河畔,在著名的三家店水壩大橋東側。三家店不僅是明清京西大道的起點,也是永定河的出山口。自西北蜿蜒而來的永定河水在三家店的村西口流淌千萬年,當年這裡曾是京西古道上最大的一個古渡口。這裡是西山通往京城的咽喉要道,也是山區平原間物流的交易中心。明清時期,京城用的京西煤以三家店村為集散地。早在明朝的萬歷年間,這裡就因為運煤的需要,曾在河上架起過木板橋。其倉儲物流的重要作用直到清末民初鐵路修通之後才衰落下來。

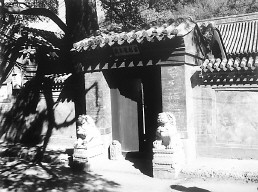

村中修復後的龍王廟

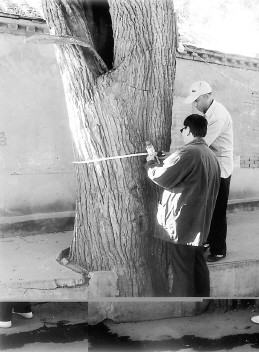

至今,三家店仍遺存著上百處老店、煤棧舊址和白衣觀音庵、鐵錨寺、山西會館的遺址遺跡及20余棵在冊老槐樹。村西頭的永定河龍王廟已修繕完畢,正殿內有北京僅存的龍王像五尊。在村中的老街上,眾多的老宅及新房房頂上多鋪以石片瓦而顯得古樸大氣;一座古宅大門上鑲有鐵皮包裹著小鏡子的“照妖鏡”和“太公在此、諸神退位”的“字符”,一處老客棧的兩塊門匾上分別書刻著斗大的“禮為門,義為道”的字樣凸顯舊京景象。時下偶爾還能聽到京城幾乎絕跡了的小販沿街叫賣的吆喝聲。

文保人員在測量村中古樹

白衣觀音庵位於三家店中街,約始建於唐代,最近新修繕完畢。該庵坐東朝西,磚雕門樓。前殿三間為天王殿,正殿三間,均為琉璃瓦挑大脊頂,上施琉璃吻獸。庵內現存清鹹豐二年《京都順天府宛平縣玉河鄉三家店白衣觀音庵重修碑記》、清同治十一年《重修西山大路碑記》兩座石刻碑。

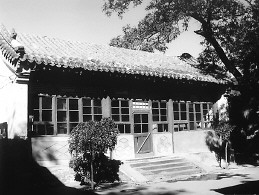

村中的山西會館舊址

山西會館位於三家店村東街路南,會館原為一處明清建築,坐南朝北,現為三家店小學校。現存的南房和東西兩房三座古建位於該校院內南頭,古建房頂正脊為黃琉璃避水獸式,頂用黃琉璃瓦覆蓋。當年能用黃琉璃瓦蓋房,足見集資修建者的來頭不小,起碼和皇帝沾親。亦可證實,當年的三家店村商家雲集,且經商者多為山西人,故而修建山西會館,以供山西籍商人議事和接待客商之用。

在北京地區歷史上曾有過數不清的寺廟,而被稱之為鐵錨的寺廟,卻只有門頭溝區三家店村的這一座。據文物工作者考證,民國時期,由於門頭溝煤礦業的不斷發展,1921年,京兆尹公署撥款30萬大洋在三家店村西的渡口處造橋。大橋的設計和施工均由法國人承包,所雇傭的勞動力大部分為三家店村和城子村人。該橋建設歷時兩年零八個月,於1923年12月正式竣工通車。大橋為當時流行的歐式風格的拱橋,全長253米,寬9米,高14米。大橋的建立方便了往來的通行,也標志著靠船只擺渡的歷史行將結束,是一件很有紀念意義的事情,於是人們便將渡口處的一只大鐵錨供奉到了三家店西街的關帝廟。從此,這座關帝廟就被人們稱之為鐵錨寺了。如今,這座永定河大橋仍在,鐵錨和鐵錨寺遺址也基本完整。

京西的群山之中遍藏烏金,自元明以來,京城千家萬戶,皆以煤炭為薪。加之這裡出產石材,琉璃的燒制更是聞名京城,於是,拉煤運貨的駝馬成群結隊,日復一日、年復一年地在山路石道上來來回回,久而久之便形成了京城到西部山區,乃遠至山西、內蒙古的商旅之道。三家店大約成村於遼代,因始有三家客店而得名。這裡是走出西山後最初的平原地帶,因此在明清時形成了京城主要的一個煤運集散地。明清時期三家店是京西古道上最為熱鬧繁盛的村落,街市上五行八作,大小買賣、商鋪達二百余家,其中僅煤廠就有二三十家。

明清時期的京西三家店有一條駝鈴古道直抵北京城區。據有關人士考證,駝鈴古道從門頭溝的三家店開始,經石景山的五裡坨、高井村、模式口等,東行8裡到田村,經八裡莊,再東行就到了老北京西城的阜成門下。阜成門是老北京內城的西門,舊時俗稱煤門,運煤的車馬均從此門進入內城。據傳,早年間阜成門的城門洞上還鑲嵌著一塊刻有梅花的漢白玉石,系利用諧音作為標記。明清以後,京城用煤量越來越大,僅靠阜成門進煤已難供應,所以在清康熙年間,西直門作為“水門”亦開始大量進煤。那時候,這條古道上的運煤駱駝隊川流不息,對保證老北京的冬季供暖,起了非常重要的作用。此外,這條古道還是清代至民國時期,香客和游客們去京西天台山、妙峰山進香、游玩最大的古香道。有意思的是,從這條古道往西,有一個叫圈門的地方,從圈門向西至峰口庵是一條13裡長的大溝谷,於是早年間的當地人就稱這裡為門頭溝,並成為區名沿用至今。

駝鈴古道從三家店向西延伸進入西山,順著被稱作門頭溝的溝谷前行至石佛嶺上,就可看到一段奇巧的明代京西古道。古道約二三百米長,兩三米寬,可以看出,這是在山腰上鑿出路來再以石塊鋪墊路面而成。臨永定河的一邊還壘了矮牆,防止馬幫駝隊的牲畜不慎滑落。古道跨溝處砌石為橋,橋下修了涵洞可供山洪暴發時流過,可以說修得相當講究。據說,修此道時不但有當地士紳民眾資助參與,連京城錦衣衛都出動了,可見此道當時對治安、守邊異常重要。沿古道而行,路面石板不但被踩得光溜溜的,還有百十個深深的蹄窩。有史料載,在古代京西產煤的窯地因排水、提升等條件的限制,煤窯大多分布在當地峰口庵以西的山區,這就使得西山古道在明清繁盛時,於夏秋之季幾乎是全天候的車水馬龍。作為必經之地的石佛嶺一帶更是車馬雲集,畜蹄日月不息地蹬踩踢踏,甚至“商賈雲集,車馬喧天”,歷經七八百年逐形成如此奇觀。在古道拐彎處還有一個小酒店的遺跡,可見,當年那些豪爽的趕馬漢子曾在此大碗喝酒,驅寒歇腳。

早在元朝時,大都城裡就設有煤市煤鋪了。到了明清時,冬天燒煤已成為北京居民的生活必需品。北京養駱駝的“駝戶”專以馱運煤炭為業,“拉駱駝”的多出自京西三家店和京南大灰廠一帶。在老北京的土道上,常常經過駱駝隊,由駱駝運煤塊、煤末到城裡城外的煤鋪,那時候陣陣駝鈴聲不絕於耳,駱駝隊成為明清時期北京城壯觀的一景。直至上世紀40年代,山區公路修通,汽車才逐漸替代了駱駝。