宜興市西溪遺址

日期:2016/12/14 12:53:57 編輯:古代建築有哪些

位於宜興市芳莊鎮溪東村西溪自然村(又名西村)。該遺址於1984年文物普查中發現,2002年10月公布為江蘇省文物保護單位。

西溪遺址中心區域為一高出四周農田二米的長條狀高地,東西長300余米,南北100余米,面積近5萬平方米。遺址的南、北、西三側有河流呈半環狀環繞,為西溪遺址的先民在生產、生活、對外交流等方面提供了極為便利的自然條件。

為進一步了解西溪遺址的內涵,並完善太湖流域史前考古學文化的文化譜系,經國家文物局批准,南京博物院考古研究所和宜興市文管會分別於2002和2003年對該遺址進行了試發掘和第一階段主動性正式發掘。通過發掘,證實了西溪遺址為馬家浜文化時期的一處大型聚落遺址,主要遺存形成於距今約7000—6000年,且表現了多個方面的重要價值。

1、以往所發現的馬家浜文化遺址多為墓地,而西溪遺址主要為居住遺址。作為居住遺址,其包含的信息量體現在原始居民生活的方方面面,其內涵的豐富性要大大超出一般墓地,同時,也對以前的材料作了很好的補充。

2、西溪遺址的堆積可分為早、晚兩個階段,分別相當於馬家浜文化早期和馬家浜文化晚期向崧澤文化過渡階段,這在以往所發掘的遺址中也未見到,為太湖西部馬家浜文化的分期及譜系研究提供了新材料。

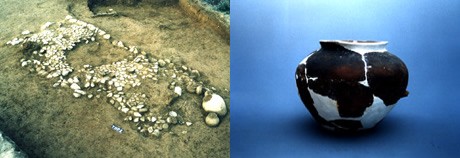

3、在遺址中心區域,根據鑽探及發掘,發現了面積達2萬平方米以上的螺貝堆積,堆積厚度在20厘米至1米多。體量如此龐大的螺貝堆積不僅在太湖流域,即使在全國也是僅見。其主要功能是為了抬高居住面,起防潮、防滑的作用,同時也作為燒造陶器的摻和料,使之更具延展性及透氣性。

4、建築形制也極具特色。在發掘中共發現了十余個層次的文化堆積。在早期的地層中,巨大的灰坑和密集的柱洞共存,考古專家初步認定為干欄式建築。干欄式建築在河姆渡遺址得到了很好的保存,西溪遺址發現這種建築形式,在太湖流域還是第一次。晚期的建築形態有了明顯的改變,為紅燒土地面建築。這些紅燒土居住面大部分敷設在螺貝殼之上。所發現的紅燒土地面建築遺跡以1號房址保存相對完好,在該房址的倒塌堆積下,共出土石器、陶器37件,其中石器16件,陶器21件,生動地再現了當時的居家生活場景。

5、在文化面貌上也極具特色,早期以平底腰檐釜為主要特征,與以往馬家浜文化的文化面貌不相近,而更接近於同在太湖西部的駱駝墩遺址,從而擴大了駱駝墩文化遺存的空間分布范圍,晚期在文化上表現出了多樣性。從發現的大量陶器標本及石器中,可以看出這一地區的先民和寧鎮地區甚至長江中游等地發生過廣泛而頻繁的交流。

通過發掘,還出土了一定數量的實物,有形體碩大的缸,制作精美的鼎、匜、盉,打磨精致的石斧、石石奔,更有古拙可愛的陶豬、母背子羊陶塑藝術品、雕刻生動的魚,再結合遺址中的各種遺跡,我們不難想像出六、七千年前,這裡的先民們過著日出而作,日落而歇的生活,炊煙袅袅,雞犬相聞,魚米飄香,偶爾還有舟船相往,呈現出一派祥和、自然的濃郁生活氣息。

推薦閱讀:

宜興市國山碑

鄂州市彭楚藩墓

鄂州市和尚山遺址

鄂州市觀音閣

- 上一頁:宜興太平天國王府及壁畫

- 下一頁:鄂州市彭楚藩墓