遼寧凌源金代石拱橋

日期:2016/12/14 12:53:07 編輯:古代建築有哪些

石拱橋橫跨古河床,為上下拱結構,是一座五柱頭、四欄板的單孔石拱橋。橋寬4.7米,長3.8米,高3.4米,拱寬3.5米,兩邊有八字迎水牆,橋拱孔道跨度2.9米,上拱是半圓形,下拱為半橢圓形。橋面用90多塊折扇形石條砌成,白灰灌縫,鐵鏈固定束腰。拱兩面的圈臉石,每段上都有一朵直徑為28公分的浮雕大蓮花,花為8瓣5蕊,有30顆圓珠將蓮花圈圍在中間,並且上下都有弦紋襯托,其設計美觀大方,獨具一格,可與蘇州角直鎮的“東美橋”相媲美,它比東美橋要早300多年。從上下拱結構形式而言,它又比馳名中外的北京盧溝橋還早20多年。

天盛號石拱橋位於遼寧省朝陽市凌源市天盛號鄉天盛號村,為遼寧省省級重點文物保護單位,有“關外第一天盛號石拱橋”的美譽。

此橋原坐落在滲津河上,曾是道路交通橋,後因洪水暴發河水改道,整體被埋於地下。1977年秋,在農田基本建設中被發現。1979年,遼寧省博物館文物工作隊對該橋進行清理,並就地復原。由於橋體設計堅固,橋梁並未被沖壞,而較顯干燥的泥土覆蓋包裹,反而對橋梁形成了一定程度的保護作用。

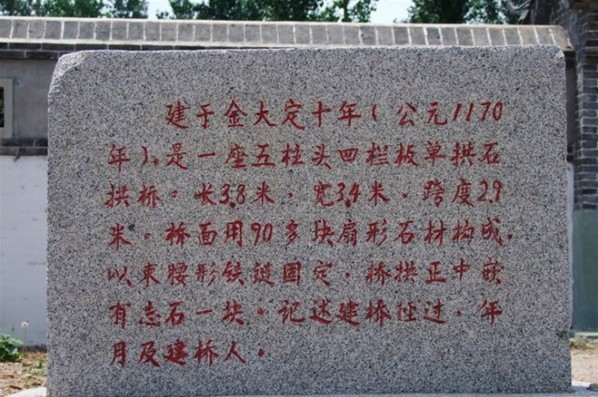

天盛號石拱橋橫跨古河床,是中國北方少見的上下呈拱形的單孔石拱橋,結構為五柱頭、四欄板,全部用石頭砌築。橋身通長5米,寬4.7米,橋面兩側各有高0.57米的素面欄板和高0.83米的柱頭,上頂附有胡桃子,橋拱跨度2.9米,兩側為八字迎水牆。石拱券采用縱聯式石砌築方法,橋身縱向拱石排列有序,橫向前後相錯,拱石空隙面用石楔加以固定,使整個拱橋成為一體。橋拱兩面券臉石厚0.5米,共分七段,在每段上的兩道弦紋之間各有直徑為0.28米的浮雕大蓮花一朵,每朵五蕊八瓣,外以30個乳釘紋環繞。在橋孔正中嵌有建橋志石一塊,其上陰刻:“維大定十年,歲次庚寅五月辛亥為朔乙卯日,龍山縣西五十裡狗河川孫家莊劉百通親筆記,非百通獨立而成,賴二劉同心而建軍,二劉者劉五,劉海。”由此可知,該橋建於公元1170年(金世宗完顏雍大定十年),由劉百通、劉五、劉海能力合作完成,是民間自建橋。

天盛號石拱橋比始建於公元1189年(金大定二十九年)的盧溝橋早19年,比沈陽於洪區馬三家的永安石橋早400年。天盛號石拱橋於1984年被收入《中國名勝大辭典》,1988年公布為遼寧省第四批文物保護單位。

金代建橋技術已較發達,形式頗多,天盛號石拱橋因是民間所建,所以采用了形狀比較簡單,施工方便的半圓單孔撞券式,是遼寧及東北發現最早的石拱橋,對金代拱橋建造技術及東北交通道路史的研究提供了可靠資料,在我國橋梁史上有重要價值。

推薦閱讀:

遼寧朝陽萬祥寺

“火帝廟成廢墟”續 石柱已被妥善保護

陳巖寺唐宋“四元帥”古神像被盜

河北野外文物安防措施亟待改進