禹王城遺址

日期:2016/12/14 12:44:46 編輯:古代建築有哪些

禹王城遺址

禹王城遺址-遺址概述

王城遺址位於山西省夏縣西北7.5公裡的中條山麓。

禹王城遺址臨涑水河,是黃河的沖積平原,土地肥沃,氣候宜人,是華夏民族的發祥地之一。根據《史記》、《水經注》等文獻的記載,夏禹曾在此建都,夏縣因而得名。

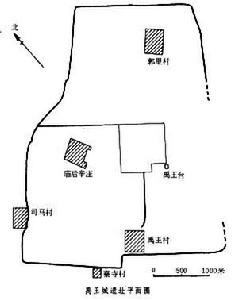

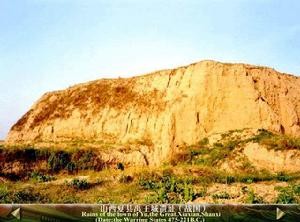

古城址有大、中、小三座。大城面積廣袤,部分建在嵋嶺上,周圍約15.5公裡,平面近似梯形,北窄南寬;北牆、西牆和南牆的西段,保存較好,一般高出地面1~4米,出土了大量春秋戰國時期的遺物,主要有鬲、盆、罐、淺盤豆、蓋豆、甑、筒瓦和板瓦等,還有漢代的卷雲紋瓦當、直繩紋板瓦等等。

中城居西南,與大城緊連,周約6.5公裡,城牆寬5~7米,城高1~4米。城內布滿了漢代的文化層,出土有卷雲紋瓦當和上有“海內皆臣,歲豐登熟,道無饑人”的銘磚,以及盆、缽、罐、甕等殘片。

小城位於大城的中央,平面呈矩形,城的東南有禹王台,俗稱“青台”,台面成方形,每邊寬約70米,高約8米,夯土築成。附近還有鑄銅作坊遺址,遺址出土有禮器陶范和錢范等遺物,尤以五铢錢泥范最為珍貴。

禹王城遺址平面圖

經史籍考證,大城即戰國時期魏都安邑,中城為秦漢時期的河東郡治,小城建於東周,至北魏時期仍繼續使用。

禹王城遺址-建築特點

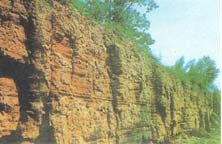

城址有三重城垣,方向北偏東。大城平面略呈梯形、北窄南寬,周長約15.5公裡。北牆、西牆和南牆西段保存較好,一般高出地面1~4米,西牆最高處達8米。東牆大部僅存斷續殘基。城牆夯築,底部一般寬10~12米,西牆北段寬達22米。夯層厚6~8厘米。中城位於大城西南部,周長約6.5公裡。西、南牆利用大城城牆,西北、東南角經補修,現高約4~5米,北、東牆現高1~2米。牆夯築,寬5~7米,夯層厚約10厘米。小城位於大城中央,平面正方形,周長約3公裡。城牆保存完好,現高約1~4米,寬5~6米。夯層土質厚薄不一,可能經多次修築。東南角呈缺角狀,有一個方形夯土台基,每邊長約70米,高約8米。上部為近世禹王廟廢墟。下部夯土層厚6~9厘米,夯窩直徑4~5厘米,含少量東周陶片。三重城垣皆有阙口,有的可能原為城門。

大城西北部較高地方普遍分布春秋晚期至戰國的文化層,一般厚約2米,遺物有鬲、罐、盆、豆等陶器和瓦類。中城內滿布漢代文化層,厚約2米,遺物有漢代卷雲紋瓦當、“長樂未央”瓦當、“海內皆臣歲豐登熟道無饑人”字磚、“半兩”錢范、五铢、貨泉、貨布等錢幣以及盆、罐、甕等陶器。采集的一件泥質灰陶缽腹壁外拍印“安亭”2字。小城普遍有厚2~3米的文化層,下層出戰國遺物,上層則多漢代遺物。

據初步研究,大城可能為東周魏之安邑,中城屬秦漢時代或稍晚,應為當時的河東郡治。小城使用時代最長,可能原為安邑的“宮城”,延用至隋以前,或即北魏之北安邑縣城。

禹王城遺址

禹王城遺址-考古發現

近幾年的考古發掘主要在古運糧河兩岸和太原三門峽公路南、北兩面。發現的遺跡有灰坑、陶窯、水井、道路及半地下式工作面等。出土東西特別豐富,有許多類型的陶罐、盆、筒瓦、板瓦、瓦當、磚、貨幣、鐵渣、鼓風管殘片、爐渣及各種陶范、陶模等。瓦當有半瓦當和圓瓦當,圓瓦當分卷雲紋和有“長樂未央”、“千秋萬歲”文字的兩種。磚有“海內皆臣歲豐登熟毋饑人”方形文字磚。陶范陶模多為西漢時遺物,有禮器陶范、五铢錢陶范及四铢半兩陶模等。從出土遺物分析,中城稍晚於大城,應為秦漢時河東郡治。小城總面積75.4平方米,形狀是缺去東南角的長方形。西牆和北牆分別長930、855米,城牆現存1——4米之間。小城高於周圍地面,地勢西高東低,堆積層厚3米左右。1990年秋試掘,出土遺物有大罐、盆、甑、小釜、碗等容器范;印有陰文“東三”的鏟范、铧范、車車范、六角承范,圓形承范、花紋范等;瓦分板瓦和筒瓦,瓦當多為雲紋圓瓦當,此外還有五铢錢、半兩錢、鐵渣等。小城的使用時間最長,建於東周,沿用至北魏。禹王廟亦稱禹王台、青台,在小城西南角的方形夯土台上,系近代建築,民國時毀於戰爭。當地傳說青台為夏禹時築,是塗止氏望夫之處,夏桀玩樂之地。

古錢范

目前,禹王城遺址的宮殿、道路還不清楚,城牆城門也需解剖,與城址相配的墓葬區也沒有調查和發掘,這些都有待於今後考古工作的深入。

禹王城遺址-禹王城

“禹王城”位於衡山廣濟寺的對面,有“禹王城”三字石刻碑,從前就把這裡叫做“禹王城”。相傳這是夏禹治水來南岳時駐跸的地方。說到夏禹來南岳,還有一個神話故事。

禹王城遺址

傳說夏禹治水七年沒有成功,但他還是再接再厲,艱苦奮斗。他聽說黃帝曾把一部以金簡為頁、青玉為字的寶書,即金簡玉書,埋藏在南岳。他知道這部書會對治水有很大的幫助,但不知道這部書究竟在什麼地方,於是,他來到南岳,就殺了一匹白馬,禱告天地,接著便臥倒在山峰上。不久,他夢見一位仙人,自稱蒼水使者,告訴他這部書的所在地。夢醒後,果然找到了這部書。按照書上的指點,他率領廣大勞動人民,鑿山開石,疏通壅塞,把危害人民的洪水引進江河,浩浩蕩蕩地流歸大海。後來,人們就把大禹殺白馬以祭祀的山峰叫做“白馬峰”,把掘出寶書的山峰叫做“金簡峰”,把那塊石碑叫做“禹王碑”。

在大禹之先,傳說五帝中的堯、舜也曾到過南岳。所謂舜廟、舜溪溝、舜溝,都是安上峰舜的遺跡。

由於“禹王城”供奉了琵盧遮那佛,因此後人把他稱“毗盧洞”,這個名稱一直沿用到現在。它三面環山,寬深十余公裡,是一塊狹長的山間谷地,形狀象洞,因以洞名。南岳所產生的雲霧茶,以這裡的質量為最好。它色翠、味濃、香郁,人們交口稱譽。早在唐代就列為貢茶珍品。林業部門充分利用這裡的優越的自然條件,發展雲霧茶生產,建立了南岳茶場。