庫木吐喇石窟

日期:2016/12/14 12:43:58 編輯:古代建築有哪些庫木吐喇石窟簡介

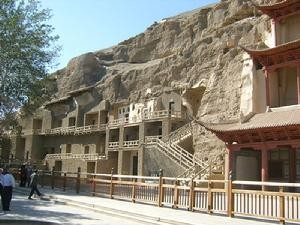

庫木吐喇石窟位於新疆自治區庫車縣西南約30公裡處,是全國重點文物保護單位。

庫木吐喇是維吾爾語的譯音,意思是“沙漠中的烽火台”。窟群分布在渭干河東岸的山麓或斷崖上,分為南北兩區,相距約3公裡。北區的洞窟較為集中,已編號的洞窟有80個,但窟形和壁畫保存較完好的不到半數。南區洞窟分散在河東岸和幾條山谷內,編號的洞窟有32個,保存較好的不到10窟。

庫木吐喇石窟

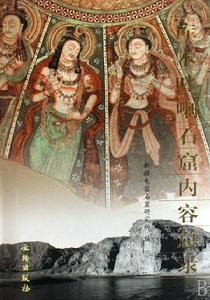

石窟大約開鑿於四世紀。當佛教從印度和鍵陀羅等地傳入龜茲後,龜茲的人民在本民族傳統的基礎上,吸收了外來藝術的有益成分,創造出了具有時代特點和民族風格的藝術形式。洞窟的早期壁畫屬於南北朝時代,而唐代的壁畫內容則以經變故事為主,與敦煌莫高窟的十分相似。晚唐的壁畫間常有漢文和回鹘文的榜題。第46窟夾子本生圖,采用較粗的線條勾勒輪廓,內部以赭石平塗,極富立體感。龜茲畫家還從自己的生活實踐出發,讓佛和菩薩披上龜茲的服裝,被稱為“雙領下垂”式的大衣。在繪畫的技法上,“用筆勁緊,如屈鐵盤絲”。第32窟殘存“涅盤變”中的舉哀菩薩,線條圓潤,流暢柔和,是“屈鐵盤絲”式線條的代表之作。

庫木土喇石窟中還有少量回鹘高昌時期開鑿的,其中保存最完好的要數79號窟。窟內右壁下部有一幅“地獄變”。坐在方台上的地藏菩薩在中心,外面跪著一行六人,其中兩個長著角的鬼卒抓住兩個人的頭發在捆綁捶打,另兩個鬼卒正拉著鋸把一個人的頭鋸成兩半……大家一定還記得佛教中有“我不入地獄,誰入地獄”這句名言吧,指的就是這普濟眾生,包括地獄中的餓鬼、牲畜等一切生靈的地藏菩薩。由於“地獄變”壁畫在全國石窟中絕少發現,這幅稀有的壁畫因此在佛教藝術史上占據了重要的地位。

庫木吐喇石窟-地理位置

庫木吐喇石窟位於新疆庫車縣城西25公裡的渭干河畔,千佛洞始建於公元5世紀,廢棄於11世紀。窟群分南北兩區,依山傍水,南北長約5公裡,東西寬約1.5公裡,現存編號洞窟112個,是新疆境內僅次於克孜爾石窟的第二大石窟群。

庫木吐喇千佛洞體現了多種文化的相互交融,壁畫風格集龜茲、漢、回鹘於一體,是佛教石窟藝術中難得的珍品,1961年被列為為全國重點文物保護單位。

庫木吐喇石窟-壁畫

庫木吐喇石窟

早期(約5—7世紀)壁畫,主室券頂中脊多為日天、月天、金翅鳥、立佛等組成的天相圖。券頂側室是以菱形山巒為背景的佛本生故事畫或因緣故事畫。主室側壁多畫方形構圖的因緣佛傳,後室畫以涅槃為中心的佛傳內容。方形窟的穹窿頂分隔成條幅狀,畫立佛或菩薩。側壁多畫佛傳故事。具有顯著的龜茲特色。

中期(約8—9世紀)壁畫除延續早期壁畫外,還出現了和中原唐代石窟相似的洞窟,在中心柱窟主室兩側壁為通壁一鋪的大幅經變畫。內容有藥師變、淨土變等,與敦煌石窟唐代壁畫的技法、風格相似,榜題用漢文書寫。窟頂多畫蓮花、團花、茶花、雲朵等中原形式的圖案。中心柱窟甬道、後室側壁有立佛、立菩薩像。也有漢文榜題。漢族供養人像頭戴幞頭,著盤領窄袖長袍。還出現了當時中原流行的千手千眼觀音等密宗形象。

晚期(約10—11世紀)洞窟如北區75窟,正壁畫一持缽高僧坐像,下有漢文墨書經文一方。兩側及其下部有天道、人道、阿道、餓鬼道、畜生道、地獄道等六道畫面,有漢文榜題。左右側壁下方為供養人行列,其中一列著回鹘服裝,並用漢文書寫回鹘人題名。北區79窟,正壁畫回鹘僧人和世俗信徒供養像,窟門右側前壁畫一列回鹘服裝的男女供養人像,用漢文、回鹘文和龜茲文三種文字書寫題名,這是前所未見的。

庫木吐喇石窟的唐代壁畫在內容和畫風上都和中原藝術比較接近,既有中國畫那種豐富多變的線條,又有凹凸不平的暈染法,並使二者有機地結合在一起,形成了獨具一格的龜茲畫風。這裡出現了“西方淨土”、“東方藥師”、“法華”、“彌勒”等大型的經變故事畫,畫家以其豐富的想像力,把現實主義和浪漫主義完美地融合在一起。在創作的方法上,他們把佛和菩薩都畫得雍容端莊,溫柔安詳,充滿著世間的人情味。

第16窟的“東方藥師”經變畫中的飛天,披帶花冠彩帶,成對地在空中迎風飄舞,凌空飄逸,婀娜多姿,表現了對未來生活的向往和渴望。而在第36窟的舉哀菩薩畫中,同一幅畫,有的地方線條勁緊圓潤,有的粗細相間,再稍施暈染,顯得身姿挺秀,情態高雅。這些瑰麗的藝術珍寶,是古代龜茲人民智慧和藝術的結晶,它也為研究新疆的經濟、文字、建築、舞蹈、眼飾和工藝美術的發展史提供了彌足珍貴的形象材料,具有十分重要的研究價值。