柏林藏庫木吐喇漢風和回鹘風壁畫殘塊

日期:2016/12/14 12:00:20 編輯:古代建築

柏林國家博物館之亞洲藝術館藏壁畫殘塊

在1902至1914年間德國探險隊多次到吐魯番探察後,柏林國家博物館的亞洲藝術館就一直是從庫木吐喇割取運走的壁畫的收藏地。但至少有一幅大型的庫木吐喇壁畫在早期壁畫修復保護的過程中被錯誤拼接。中國學者注意到此類失誤,並開始對其它庫木吐喇洞窟的壁畫進行重新分屬歸類。這造成了進一步的困惑。本文旨在基於現存文獻來回答疑問。

在20世紀早期的1902至1914年間,德國探險隊多次到中國新疆探察後,柏林國家博物館的亞洲藝術館就一直是他們從庫木吐喇割取運走的壁畫的收藏地。該博物館的藏品中包括描述壁畫所在地的原始的照片、繪圖和筆記等。現已計劃在與龜茲研究院的共同合作下,出版中英文的庫木吐喇壁畫殘跡藏品集。

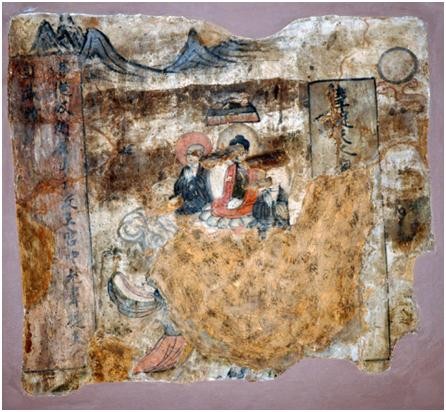

柏林國家博物館所收藏的這一系列的壁畫大部分是來自克孜爾,其中來自庫木吐喇的早期壁畫和吐火羅族有關,這些壁畫被稱為“第一風格”和“第二風格”。壁畫中那些表現漢族與回鹘風格的則被稱為“第三風格”。這三種風格彼此之間並不存在明確的區分和關系,尤其是在漢族與回鹘風格之間的異同更加難以區分。

目前,中國對於這些來自庫木吐喇的壁畫殘塊尚缺乏系統性的研究,甚至那些保存最完好的壁畫也很難在大多數出版物上讀到它們的相關描述。自從我在2007年12月就任柏林亞洲藝術博物館中亞部主任起至今,我一直都對這些壁畫殘塊有濃厚的興趣。在我還是研究生的時候,我就專門研究過敦煌藝術。在一個表現中亞藝術與敦煌藝術之間聯系的展覽上,我展示了三件庫木吐喇的漢風壁畫殘塊,並且在2008年,柏林中國文化機構對其中的兩件出版了相關的文獻圖錄。在2008年我寫的《絲綢之路上的淨土宗藝術》(PureLandBuddhistArtontheSilkRoad)一文中,我又對這些壁畫進行了一定的補充說明。在這篇文章的後記部分,我談到了在理解和追溯漢風與回鹘風藝術上所遇到的困難。這種困難局面到現在依然沒有改觀,這一點是去年我在敦煌參觀那些晚期的石窟期間同那些學者們交流時所發現的。

在早期壁畫修復保護的過程中,至少有一幅大型的庫木吐喇壁畫被錯誤地拼接。中國學者注意到此類失誤,並開始對其他庫木吐喇石窟的壁畫進行重新分屬歸類。這造成了進一步的困惑。本文的首要目的是在現存的考古和檔案文獻的基礎上來識別和回答這些疑問。利用比如敦煌研究中現有的比較資料,作者也希望去鑒別地方性藝術風格的變化,如:在8到9世紀間中國對龜茲的影響,以及在10到11世紀間回鹘佛教藝術對龜茲的影響。

細節性描述

20世紀初,德國與日本對庫木吐喇進行了考察工作,並發現很多唐朝漢族風格的壁畫。馬世昌的一篇文章至今都是對這類壁畫最重要的研究,其中的很多觀點一直到1992年都是非常受用的。但文章中對於這些壁畫的追溯和編年史方面的觀點至今尚未達成絕對的認同。面對壁畫的殘缺分散,我們甚至都不能確定它們的原始地點。因此,如果想要在日後開展更進一步的深入調查,我們必須和中國學者們一起致力於發展一套完整的研究系統來幫助研究。

德國柏林人類學博物館對絲綢之路北端的考察工作開展於1902至1914年間,當時的印度部主任阿爾伯特·格倫威德爾(AlbertGrünwedel)從他的俄國同事們那裡獲悉了一些情況,之後便對絲綢之路北端這塊地域產生了濃厚興趣。格倫威德爾在進行了第一次考察之後又開展了多次考察,在1905至1907年的第三次考察中,他擔任了領隊。正如當時其他的歐洲考察者一樣,比如斯坦因(AurelStein),格倫威德爾對在距地中海非常遙遠的地方發現的有關希臘式藝術的線索總是特別興奮。此外,格倫威德爾還希望能夠尋覓到佛教向印度以東傳播的路徑。在第二和第四次的考察中,領隊人員勒柯克(AlbertvonLeCoq)由於對波斯及土耳其的了解而傾心於那些摩尼教的發現。起初,這些考察人員中沒有人對那些漢風壁畫有興趣,然而之後,勒柯克開始欣賞這些壁畫所具有的非凡的藝術品質。當時,這些研究人員就開始為所發現的這些壁畫的相關出版物做准備,在敦煌的發現也在後來由保羅·伯希(PaulPelliot)和斯坦因的著作中被人們所知。對這些壁畫的研究工作使得勒柯克等人更加意識到庫木吐喇壁畫的重要性及藝術價值。

博物館對這些考察地點的文獻記載包含原始照片、圖畫以及筆記。卡倫·得雷亞(CarenDreyer)正准備出版一本關於德國對吐魯番考察的書。這本書將把目標鎖定於公眾,即那些博物館的參觀者,因此這本書也就沒有腳注。得雷亞希望她的這本書能夠有附加注釋的英文版以及中文版。在這本書中,庫木吐喇的那些最重要的考察點都有簡要說明,並附有歷史照片。

經歷了漫長的征途,這些脆弱的壁畫殘塊終於從俄羅斯抵達了柏林。由於壁畫殘塊被研究人員從牆上切割下來,並且又經歷了長時間多次的運輸,為了防止受損,殘塊都被嚴密地包扎在盒子裡。一旦被盡管有堅固的保存方式,庫木吐喇的壁畫殘塊還是在二戰及戰後遭到了損壞和遺失。留在庫木吐喇原址的壁畫在過去的幾十年間也同樣遭到了損壞,尤其是因為那次木扎爾特河的多次洪水。為了避免更大程度的損壞,龜茲研究院開啟了一項系統性的營救項目,其中包括保護,以及對壁畫必要的分離切割工作。因為洪水、為避免洪水而對壁畫采取的分離保護工作等使得現在一些洞窟裡留下的東西已所剩無幾。因此,閱讀那些可以獲取的考察報告就變成一項非常重要的工作了。由於德國考察人員在第三和第四次考察中(1905-1907和1913-1914)帶走了很多壁畫,多家出版機構因此需要進行協商。由於勒柯克和格倫威德爾對中國藝術中的風格主義及圖像學方面的研究並不像對印度藝術那樣熟悉,我們在參考他們早期出版的那些著作時需要多加小心,尤其是對壁畫表現內容的描述通常是不准確的。但在這裡需要強調的一點是,隨著關於敦煌藝術的信息越來越多,並且咨詢過柏林及其他地方東亞佛教藝術專家們的意見,大多數出版機構都開始更正之前的那些錯誤。中國的作者也開始翻譯這些著作,但在翻譯過程中,由於語言方面所造成的不可避免的誤讀和困惑使得他們無法完整、絕對地將原文正確表達出來。在德國,我們也遇到了並不是所有的中國出版機構對我們所探討的這一主題都有充分的了解,這在一定程度上就造成中德兩方合作的困難。

緊那羅窟(庫木吐喇第16窟)

勒柯克和格倫威德爾非常熟悉庫木吐喇那些石窟的布局,其中的很多石窟都是像在龜茲其他地方,尤其是克孜爾的那種柱型石窟。勒柯克和格倫威德爾很快就發現了這些石窟之間的差別,比如在庫木吐喇石窟中,位於後部的通道通常並不表示在克孜爾石窟中所代表的“圓寂”的含義。由於這些德國考察人員對敦煌石窟的熟悉不如龜茲,因此他們無法意識到在和敦煌石窟進行比較時,龜茲的這些石窟就其布局方面需要進行一定的調整,從而可以發現兩者之間的相似處。比如,在緊那羅窟(庫木吐喇第16窟)中我們可以看到這樣的一些調整:這裡的頂部是拱形的,上面的壁畫以“千佛”為主題——這一主題在唐代敦煌石窟的那種有傾斜截面的金字塔形窟頂上也很常見。在石窟兩側的牆面上曾經畫有阿彌陀佛和藥師佛西方極樂世界的壁畫。關於阿彌陀佛和藥師佛的描繪在唐代尤其盛行,一直到9世紀初,這一主題的壁畫都占據了石窟全部的牆壁。在這之後,牆面被劃分為幾個部分,不同部分描繪關於佛陀的不同場景。描繪韋提希夫人第一次冥想的壁畫已經多次在出版物上出現),已經被人們所熟知。相比之下,根據馬世昌的描述,其他場景的描繪出現得較少。馬世昌通過日本專家對庫木吐喇的考察獲悉,描繪阿彌陀佛和藥師佛的壁畫依舊在石窟的牆壁上。由此可以看出,參考那些日本考察隊專家的記錄也是非常重要的。

敦煌石窟與庫木吐喇石窟之間最大的差別在於洞口處牆面的朝向。在庫木吐喇第16窟內,這面牆實際上是一根起支撐作用的柱子。在敦煌石窟內的牆面上,總是一成不變的由一組佛像占據洞口的這個重要位置,這樣一來,進入洞窟內的人可以第一眼就看到關於佛陀的畫面。在庫木吐喇16號窟我們就不可能看到這樣的布局,因為窟內的壁龛沒有足夠的空間來表現一組的佛像。在龜茲早期的石窟內我們可以看到,每一個壁龛都是為一個單獨的佛像而建造的。這個石窟的一個有趣的特點是,在入口處對面的那堵牆面上方有一個小小的壁龛,在那裡的壁畫上,我們還可以隱隱約約地看到一點關於樹木的圖像,以此為線索來幫助我們推測那已經被侵蝕了的釋迦牟尼像。但是在小壁龛側壁上主要描繪的是普賢菩薩以及文殊菩薩(這已經被勒柯克證實),這表明華嚴宗和淨土宗在唐代已經能夠共存。

在唐代中期,敦煌石窟內的壁龛總是由一組佛像構成,壁龛的兩壁上通常描繪普賢菩薩以及文殊菩薩的主題。單獨的表現這兩位菩薩的橫幅畫也很有可能出現在石窟兩側類似的壁龛內。有趣的一點是,在大英博物館收藏的兩幅大型帛畫上我們也可以看到普賢菩薩和文殊菩薩,通過觀察環繞在他們上方的圖案我們可以清楚地發現這兩位菩薩的表現方式與敦煌壁畫上的有很大不同。是否存在這種可能:帛畫上的圖像是為龜茲壁畫而設計的呢?最相仿的證據我在榆林窟第25窟內找到了。窟內對普賢、文殊兩位菩薩的描繪手法很相似,並且可以發現很多風格主義的特征:例如工匠為了大型構圖而為一些東西添加的類似“短手”之類的小細節。借助於布局壁畫的模板,通過對這些小細節的研究是我們能夠找到很多追溯這些壁畫的線索。除了這些細節,我還比較了對“飛天”表現上的差別。

在敦煌,我所知道的唯一具有拱形頂的石窟上用大幅畫面描繪了佛陀圓寂時的場景。環繞在佛陀身邊的弟子表現著悲傷的不同階段。像庫木吐喇的石窟一樣,敦煌的拱型頂也有關於千佛的描繪。有趣的是,在庫木吐喇第16號窟內,圓寂的場景也占據了非常重要的地位。在這裡,圓寂的場景被畫在門的上方,而不是像龜茲地帶的早期石窟那樣被隱藏在後部的通道處,這樣一來,圓寂就成為那些前來朝拜的人最後看到的場景了。通常這種位置是留給未來世界的彌勒佛的。存在這樣一種可能性:這組石窟(第15-17號窟)是用作葬禮的,它們的布局非常獨特,三個石窟為一組。這個有著保護作用的入口區域為第四次考察提供了非常合適的庇護所。在石窟中部,主要壁龛前方的那面長長的矮牆可能是用作私人儀式的。

根據歷史我們可以知道,絲綢之路的北端,包括庫木吐喇地區在8世紀中葉都曾是唐朝管轄的區域。然而壁畫的風格卻引領我們向後追溯到9世紀初。正如我們之前提到的在敦煌發現的那些建於唐代中期的石窟。對於風格的觀察需要得到歷史證據的支持——這對中國研究者而言是至關重要的任務。重要的不僅僅是去研究那些較大幅的壁畫,那些“微型”的壁畫以及綠洲之間的區域性歷史關系也需要研究。在庫木吐喇石窟發現的物品,以及今天我們在博物館看到的那些物品,都高度彰顯著中華格倫威德爾和勒柯克詳細考察的另兩個石窟呈現出一種晚期的風格。這兩個石窟對於更清楚地了解10至11世紀庫木吐喇中心區域的主要活動,以及該區域佛教的發展起著重要作用。對於11世紀後龜茲地區佛教活動的情況我們沒有太多的證據,然而在回鹘區域,佛教徒在1450年晚期至少依然維持著不定期的朝拜活動。

- 上一頁:福州市鄧拓故居明春重新開放

- 下一頁:袍江三江村將建所城遺址公園