廣州南越國宮署遺址

日期:2016/12/14 12:42:41 編輯:古代建築有哪些

位於中山四路忠佑大街。包括南越國宮署遺址及南越御苑遺跡。1975年和1988年分別在秦造船台填土層上和新大新公司地下室工程中,各清出一段殘長20余米、寬2.55的南越國宮署大型磚石走道和以磚鋪砌的斜壁地面。1995年到1997年,發現南越國御苑遺址的一座大型石構水池、一座宮署食水磚井和一段長150米的石構曲渠。

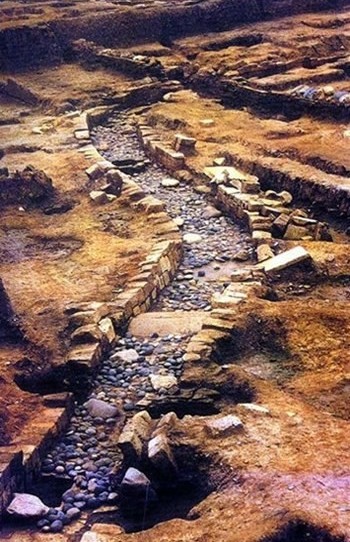

在宮署遺址內一個斗形水池狀石構建築的一角,約300平方米。其西、南兩邊同為斜坡形,坡面斜長11米,全用厚5厘米~12厘米灰白色的砂巖石板,呈冰裂紋斗合鋪砌。兩坡交角45砌成一條直線,做工精細。斜坡上端的地面已被後代破壞,僅南坡處尚保存幾塊平鋪的小石板。池的底部用河卵石等平鋪。在遺址東南角發現向西南傾斜的用石板疊砌的大型建築柱狀遺跡。在石板下面的墊土層中,發現一條木質輸水暗渠管,是用來給南面的曲流石渠人工水景注水的。曲流石渠由北而南急轉向東連接一座彎月形的石室,在西出通向原兒童公園。石渠兩邊用石塊砌壁,高0.7米,上口寬1.4米,渠底鋪石板,其上密排一層灰黑色河卵石,其間用黃色大卵石疏落點布。渠東的彎月形石室,南北寬79米,兩端向西開口連接渠體,當中有兩堵高1.9米的大石板作隔牆,把石室分成三間,兩次間之中間各立一根八稜石柱,柱頭尚見凸榫,可見其上原有構築物連接,已毀。池底出土幾百龜鱉殘骸,疊壓成層,渠中段設有兩個拱橋狀“渠陂”和三個石板“斜口”。渠西端有座石板平橋,由兩塊巨石橫臥於渠壁上構成,橋頭北面尚存一段步石。渠盡頭處設石質方形水閘,分內外兩層,外層為石箅以濾雜物,內層置板閘控水,渠水排入木質暗槽。暗槽上面填土,有回廊建築,僅存部分散水遺跡。

遺址中出土大批繩紋板瓦、筒瓦、“萬歲”瓦當、印花鋪地磚、八稜欄桿石柱等陶、石質建築構件,以及鐵斧、鐵鑿、錯金鐵劍、銅镞、鎏金半兩銅錢等遺物。

在池壁的南坡和西坡呈冰裂紋鋪砌的石板上均發現刻有文字。其中南坡近西頭的一塊石板上有一秦隸“蕃”字,長25厘米、寬19厘米。蕃即番禺的簡稱,象崗南越王墓出土的銅器有9件鼎、刻有“蕃禺”或“蕃”字可證。蕃禺是秦置南海郡的屬縣,為南海郡治,又是南越國的都城。此“蕃”字刻石應為南越國的蕃禺工官(或為當時主持營造工程的將作大匠)所刻的標記。

此外,遺址南坡的西頭還發現“睆”(有多個)、“赀”、“閱”等字,西坡有“□□北諸郎”5字豎行,同屬秦隸。這是嶺南迄今發現年代最早的石刻文字。另外,在板瓦中發現有“公”、“官”字印戳,還有“萬歲”瓦當,在一塊印花磚中,有“左官帑縥”戳印陶文。

遺址的年代是西漢初年即南越國時期。這處2000多年前的石構建築,在已知中國古代建築遺址中別具風格,地面用石板作大面積呈冰裂紋鋪砌的做法,在我國也屬首見。

2004年11月23日-2005年1月24日,在遺址的一口井內清理出100多枚南越國木簡。木簡均為木質,其中完整的木簡全長25厘米、寬1.7-2.4厘米、厚0.1-0.2厘米。絕大多數單行書寫,只有一枚書兩行半字(可能因其用途有別於它簡)。簡上文字均為墨書,字數不等。

經初步考證,這批木簡是南越國王宮的紀實文書,反映了南越國宮廷生活中的各種制度,如宮室管理、職官制度、法律條文等。

南越國宮署遺址和御苑遺跡,被分別列為1995年和1997年全國十大考古之一。1996年11月國務院公布為全國重點文物保護單位。

推薦閱讀:

廣州秦代造船遺址

廣州聖心大教堂

廣州懷聖寺光塔

廣州黃寶堅石屋