湘西稻作民族的“稻居”

日期:2016/12/14 13:14:06 編輯:古代建築有哪些

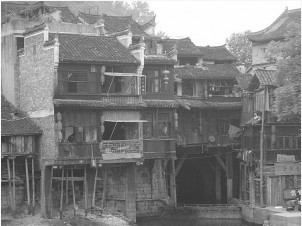

湘西土家族干欄式建築

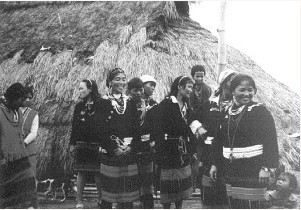

佤族的傳統民居

“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏”,這是兒時跟著老師讀的唐代詩人杜甫的名句。讀大學後,才理解稻草搭建的“廣廈”不僅是古人遮風避雨之地,還是人們文化信仰的寄托。在做稻文化研究的這些年,探索到那一棟棟普通的民居其實並不簡單,其中的文化內涵豐富得讓我們為古人的智慧驚歎不已。

稻作民族除了苗族和瑤族由於歷史原因成了山地民族,多居住在高山峽谷上之外,其他稻作民族多居溪河邊。背靠山,面臨水,村邊是古木參天。多數自然村寨由幾個家族或幾個姓氏組成,獨家的現象非常少。小寨一般十幾戶到幾十戶,大寨三五百戶左右。只是古楚國之地的百越族群以吞口式建築為標志,而吳越地區及嶺南一帶的百越族群則因地勢習慣住干欄式建築。

吞口式建築就是最具楚文化特征的。何謂吞口?吞口就是人們常常在畫中看到的眼珠突出、凶神般張裂著嘴,嘴上還插有一把匕首式的短劍——古傩面具中的一門神。吞口式建築風格指的是門的建築風格。古時就有“人之氣於口,宅之氣於門”之說。一家人能否平安、逢凶化吉,在建築上很有講究,而且主要在門上。舊時,楚國平民人家,不論是吊腳樓還是平房,在住宅的正面,修的都是大門凹進,且兩邊各有一圓窗的格式。從遠處看,凹進去的部分是吞口,兩廂房的圓窗是吞口神的眼睛,給人一個大吞口形象;站在門前看,堂屋正門是吞口,凹進去部分的兩窗是眼睛,給人小吞口的感覺。意為驅邪吞惡,趕瘟疫、保平安。

“……媽媽在吊腳樓上把我背下了樓……”宋祖英的一首“小背簍”,把西南和中南地區的干欄式建築文化唱得淋漓盡致。樓上住人,樓下養禽畜或堆雜物的平基屋或吊腳樓是稻作地區最為普通的居房建築。這種干欄式的建築之所以稱為干欄文化,是因為吊腳樓以它的獨特建築結構成為了民族的標志。不論屋體多寬多大,吊的“腳”懸空依山而立,山坡有多高吊腳就有多長。不論在湖南通道縣雙江鎮的竽頭寨還是在隴城鎮的中步寨,不論是在貴州劍河縣還是黎平縣,我們所看到的吊腳樓都可謂是天下奇觀。這種即使在平地也要修成吊腳樓的形式,樓下喂牲畜,樓上住人的建築在古越國的江浙一帶比比皆是。在其建築特征上,表現出濃郁的古越式建築文化。

火塘是稻作民族共同的文化特征,是稻作民族心靈溝通的場所。火塘還是“祖宗”安坐之位。舊時不論中南、西南、華南還是嶺南地區,火塘都是稻作民族飲食、聚親會友、交流信息、傳承歷史、溝通情感的場所。可以說,火塘是民居的心髒。“塘”內是灰火和三角架,架上是鼎罐。整個湘、黔、桂邊區都稱其為火塘,有的地方稱坑。稻鄉的火塘有許多俗規:火爐靠上方一邊是長輩和貴賓之席,一般人不能就坐,敬神之席必設此處。火鋪平時用做一家人膳食取暖、紅白喜事、重大節慶、迎賓議事之用,它又是實施禮儀俗規之所。在稻鄉,人們對火塘的感情是無法用言語解釋的。

稻民在遠古時期對圖騰的崇拜中,就有對火的崇拜,傳承下來便形成對火塘的崇拜。所以不論在彝族人家還是在苗寨、侗鄉,都不許碰火塘上的三角架,客人不能隨意去坐正壁的火塘座位。

舊時,稻民認為火有火神。當中三腳火架,不准敲打;非淨木柴,不可生火;更不能讓小孩向火裡撒尿,否則會引起火災。年終辭舊迎新,便於火塘內燃起熊熊烈火,通宵達旦,寓意來年紅運,萬事稱心;遷居新屋之日,亦復如此,意為“火旺家昌,塘火不熄,子孫綿長”,視之為吉祥象征。

推薦閱讀:

山西平陸地窨院

彝族土司建築的虎文化

北河井陉天長古民居

北方城村四四方方的古堡