賞中華獨特精細安岳石刻藝術

日期:2016/12/14 12:41:17 編輯:古代建築有哪些

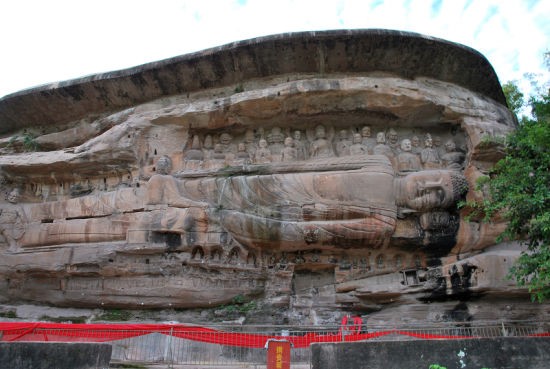

臥佛院是全國重點文物保護單位。它座落於離安岳縣城北25公裡的八廟鄉。這尊23米長的臥佛,橫臥於高出地面近10米的崖壁上。它始鑿於唐開元年間,迄今一千多年,體形完整,象個碩大的“一”字,幾乎占據了整個巖腰,堪稱我國唐代全身石刻臥佛之精品。

經近年文物普查,全縣有摩崖石刻造像105處,造像10萬尊左右,高3米以上的上百尊,5米以上的40多尊,15米以上的兩尊。至今保存較完好並具有一定規模和文物價值的石刻有45處。

臥佛造型獨特,一反《大般涅磐經》敘說的情景。臥佛的頭部刻得極為精美,頭戴圓圈小花螺髻,頭枕鑿花方形石枕,雙眸微閉,俊美的臉龐慈祥而端莊,准確而自然的表現出釋家牟尼滅度前的坦然神情。他腰前禅坐的弟子叫阿難,正面向臥佛的頭,背微躬,成切脈姿態,表現出聞悉噩耗的悲痛之情。

腳邊威立的高大剽悍力士怒目攥拳,一副悲痛得撕天裂地的樣子。臥佛的上方所展示的是釋迦牟尼與諸弟子和天龍八部傳授遺囑的情景。左臂下方是觀音普門行願的33化身和32應身造像。還有維摩诘,藥師佛等30公分大的小像。整個造象所表現的喜、怒、哀、樂主次鮮明,完美對稱,體現了唐代雕塑文化的高度發達,使人歎為觀止。

而千佛寨有“雕刻藝術陳列館”之稱。造像分布在寨子的南北兩巖,周長約1000米,有佛龛105處,造像3061尊,多數為佛的講法圖。寨子的南崖,是一尊高有6.2米的釋迦牟尼佛。造像面部橢圓,重額寬廣,肌膚豐潤,衣紋疏而深,線而暢,不脫北魏遺風;另一尊頭戴縷空花冠的觀音雕像,面部豐滿,胸前綴飾璎絡,腹部微凸,腰肢微扭,面帶微笑,象一位款款而來的麗人,有一種高雅的氣質和極富動感的曲線美,特別是那一雙流瀉出情與愛的眼睛,充滿誘人的魅力,整幅雕像極富唐代韻味。

巖壁上的力士也別具一格,個個雙拳緊握,腳步呈替換之狀,仿佛迎面奔跑而來,極富動感。在寨子的北巖,石刻與南巖風格上完全不同。這裡的石刻多挺肚束腰,衣褶飄逸,璎珞滿身,表現出五代和宋代雕刻特征。95號龛是一幅我國最獨特,最完整的《藥師佛經變相》。此龛高約4米,寬6米,正中禅坐的是釋迦牟尼,其背兩側伸出亭亭紫竹,飄逸浪漫,絕妙的是華蓋兩側刻有一對獨特的、姿態各異的兒童飛天。藥師佛兩側站立的是八大菩薩,風姿綽約,各顯神采。

與千佛寨遙遙相對的這座圓覺洞,主要是晚唐、五代、北宋時期造像,共1993尊。圓覺洞以造有十二圓覺而得名。佛家所謂"圓覺",即"覺你、覺我、覺他、覺行園滿者",意思是不分你我,人人都可以覺醒成佛。這兒有三尊7米高的“西方三聖”石像,“西方三聖”是西方極樂世界三個地位最高的神,即佛、菩薩、觀音組合而成。在其他地方,西方三聖是合龛為一,而這裡卻是分龛雕刻,這是安岳石刻的獨特之處。在這裡,首先映入人的眼簾的是倚斑斓佛光,足踏蓮蕊,手持淨瓶,仿佛正在將瓶中的甘露遍灑人間的觀音。

中間一龛,就是西方極樂世界的教主阿彌陀佛。他容光照人,眼含情而不失莊重,嘴帶笑而不露齒,居高而立,親切地俯視各位。右龛的大勢至菩薩頭戴密貼金花冠,冠內嵌刻一小佛像,十分別致,胸前雜飾璎珞,肘懸腰際,腳踏蓮台,淺笑的面龐,俊美而顯莊重;她兩手相交,右手持蓮花蕾,大有點化眾生超度苦海之勢。花蕾重有百斤,歷千年而不墜,是雕刻家巧妙地將重力轉移到袈裟上的緣故。

安岳石刻造像具有"古、多、精、美"的特點。在中國石刻藝術史上具有上承雲岡、龍門,下啟大足石刻的特殊地位。2000年9月,文化部命名安岳為"中國民間藝術(石刻藝術)之鄉"。

- 上一頁:現存唯一“有題記”元代民居修繕完工

- 下一頁:耀州文廟獲批國家2A級旅游景區