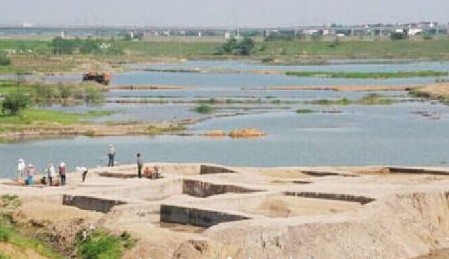

蕪湖鳳凰嘴遺址現廬山真面目 歷時9個月保存狀況較好

日期:2016/12/14 11:26:49 編輯:中國古代建築

7月22日,記者從省考古研究所獲悉,蕪湖鳳凰嘴遺址考古發掘日前結束。本次搶救性發掘面積2000平方米,根據最初采集到的陶器類文物標本初步判斷,遺址主體時代為春秋中晚期—戰國早期。

初步判斷

主體時代為春秋中晚期—戰國早期

鳳凰嘴遺址是蕪湖市第三次文物普查時發現的一處重要文物點,位於該市弋江區火龍崗鎮新義村呂老自然村南約50米,東南距漳河故道約200米,北距蕪銅鐵路約100米,南與葫蘆山相望,東、南、西三面有古河道環繞。應該說是,身處“風景區”中……

2014年10月下旬,考古部門開始遺址發掘和室內初步整理工作,一直持續到今年7月下旬,共耗時9個月。

記者采訪時了解到,考古發掘和初步研究表明,該遺址包括新石器時代末期(錢山漾文化、廣富林文化)、春秋中晚期—戰國早期、宋代三個階段的文化遺存。發掘中,遺址為不規則長條形台地,為較典型的台墩型遺址,高出周邊農田約1-3米,遺址南部前期被施工取土破壞,現存面積約2600平方米。此次重點對遺址剩余主體部分,也是遺址核心區域進行全部發掘,發掘面積2000平方米。地表和局部地層剖面上可采集到繩紋陶片和印紋硬陶片,有鬲足及罐、甕類腹片等。

根據最初采集到的陶器類文物標本初步判斷,遺址主體時代為春秋中晚期—戰國早期。

重見天日

包含三個時代文化遺存,宋代遺存有水井

在歷時9個月時間的考古發掘後,遺址也終於露出“廬山真面目”。“真容”顯露後,“家底”都有啥,也得以重見天日。

據悉,新石器時代末期遺跡包括地層、灰坑、灰溝等,出土大量陶器、石器等遺物,包括陶器鼎、豆、壺、罐、石錛等;春秋中晚期—戰國早期遺跡主要有地層、灰坑等,出土遺物有陶器、石器、原始瓷器、青銅器等,包括陶鬲、鼎、罐、豆、原始瓷碗、石錛、石镞、銅鐮等;宋代遺存有水井等,出土遺物有大量瓷碗、高足杯、盞等。

考古專家從發掘成果來看,認為鳳凰嘴遺址,地處寧鎮歷史文化區和安徽皖江先秦歷史文化區的核心地帶,是漳河流域和古蕪湖地區新石器時代和周代遺址群中,保存狀況較好的地點之一。

省考古研究所專家認為,其發掘的意義在於:“該遺址新石器時代末期遺存距今約4300—4400年左右,一批重要遺跡、遺物的發現,為該地區文明探源研究提供了極其重要的第一手資料。同時對該地區新石器時代末期與寧鎮核心區、環太湖地區以及江淮地區文化交流研究具有重要價值。宋代水井等遺跡、遺物的發現,對宋代該地區生產、生活方式和社會經濟研究具有重要價值。新石器時代末期、春秋時期各類遺物、土樣、動植物遺存的發現,對於研究認識該地區新石器時代和周代聚落形成、演化及構造特征等均具有重要價值”。

(來源:安徽財經網)