太湖沿岸最大的半島——東山古鎮

日期:2016/12/14 10:31:44 編輯:中國古代建築

蘇州東山即東洞庭山,位於吳縣南部,距江蘇省蘇州市約40公裡,是太湖沿岸最大的半島。因伍子胥曾迎母於此,古稱胥母山;因莫厘將軍曾居此,隋代又稱莫厘山。山區面積約30平方公裡。東洞庭山及附近島嶼和湖面組成的東山風景名勝區,是一個以花果叢林和明清古建築群為特色的山水風景名勝區。由於東洞庭山位於太湖東南隅,氣溫受到太湖和復雜地形的影響,年平均溫度在15.5~l6.5℃之間。適宜的氣溫,把四時的東洞庭山點染得風采綽約,氣象萬干。

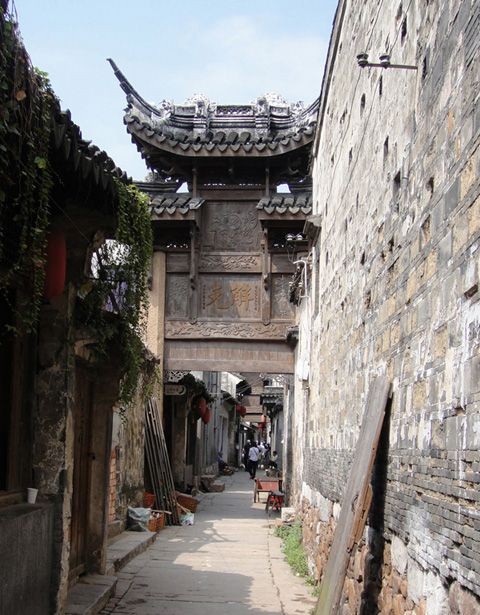

東山是吳中地區物產豐饒的魚米之鄉,花果之山。良田連片綿延,茶樹層層疊疊,魚池星羅棋布,優果漫山遍嶺。楊梅、枇杷、柑桔、板栗、銀杏、石榴、梅子、柿子、桃子、棗子、杏子、葡萄、櫻桃等應有盡有。東洞庭山歷史悠久,名勝古跡眾多,其著名景點有莫厘峰、紫金庵、雕花大樓、啟園(又稱席家花園)、楊灣明代古街、軒轅宮、靈源寺、三山島、龍頭山、長圻嘴、東山古鎮、陸巷古村等。春秋時期吳越相爭的夫椒之戰就發生在這裡。現在莫厘峰上有吳越時期的望越墩、演武墩等古跡。還有唐代名將席溫、宋代文學家陸游、明代宰相王鏊等的遺跡。白居易曾寫過詩文贊美東山的秀麗景色。東山鎮倚山而築,椽摩檐接的老街一字排開,古老斑駁的石板路依街伸展,曲曲彎彎的小巷幽靜典雅,近百幢明清建築參差錯落,不規則的石井欄上布滿了繩痕,狹小的店堂,古老的櫃台,給古鎮增添了無盡的情趣和色彩。西卯塢紫金庵內的彩塑羅漢和春在樓的精妙建築,皆為江蘇省級保護文物,堪稱絕世的藝術珍品。三山島曾發現過震動全國的舊石器時代的文化遺址。楊灣古鎮集元、明、清各代建築之大成,尤以明代建築最多,有“明清一條街”的美名。

東山景點:

明清以後,達宮顯貴,地主巨賈,當地富戶,紛紛擇地營墅,築園自娛,雕花大樓即其中之一。 雕花樓乃一聞名中外的江蘇省文物保護單位,周圍銀杏樹林立,桔園毗連,環境幽雅,是吳縣市委人民政府在東山的接侍窗口。 雕花大樓,原名春在樓,取“向陽門第春常在”之意而名,在東山鎮南光明村,因主樓梁桁門窗等有精細雕刻,俗稱“雕花大樓”。其樓宇高大宏敞,富麗堂皇;雕刻匠心獨具,鬼斧神工,既堪實用,又可觀賞,乃金錫之、金植之兄弟的一座莊園式的仿明建築。金家祖業本不厚,經金氏兄弟經營,短短十幾年即便發跡,一躍而成東山最大的地主。金氏兄弟為眩耀富有,於一九二二年至一九二五年,以三千七百四十一兩黃金的代價,挑選上等優質材料,遍邀能工巧匠,建成東山首屈一指的雕花大樓,游人流連其中,珠光寶氣,輝煌奪目,猶如置身上界瓊樓玉宇。

雨花台,又名雨花禅院、雨花庵,是著名的古寺遺址。始建於明萬歷二十七年(1599年),後被毀。清順治五年(1648年)重建。鹹豐年間又被毀。同治六年(1867年)智能和尚重建。禅院居莫厘峰半山腰,背山面湖,前有不蓄水的沖溝,庵後有從石隙中流出的終年不絕的“翠香泉”風景絕佳。l920年,東山葉氏在雨花台邊建“醉墨樓”,張謇為之題匾。十年動亂中,禅院和醉墨樓均被拆毀。1986年,吳縣人民政府重建雨花禅院。

啟園,原為席啟荪的私家花園,俗稱席家花園。座落在東山東部的楊家灣附近。1933年席氏為紀念其上祖在此迎候康熙皇帝而興建。占地50余畝。1984年被國務院批准列為太湖風景名勝區主要景點之一,經政府多次撥款整修擴建,才具今日之風貌。

啟園選址得宜,為江南少有的山麓湖濱園林,啟園依山而築,傍湖而立,介乎山水之間。該園藏山納湖,步移景易,既融蘇州園林小巧玲珑、曲折幽深的藝術特色,又具脈接七十又二峰,波連三萬六干頃的粗犷氣魄。柳毅井、康熙皇帝御碼頭、古楊梅樹為園內三寶。廳堂軒謝,廊舫齋館,花徑曲橋,散落其間,與天然山水渾然一體,風光旖旎,令人心曠神怡。

從蘇州乘汽車西南行,越過“木塞於渎”的木渎鎮,不多久即抵太湖東南半島東洞庭山。下車穿出市鎮,緣公路徒步而南,沿途翠屏夾道,花枝拂面,果香撲鼻,枇杷、楊梅、銀杏和桔樹林,比比皆是;這兒原是東山產果的中心。行約五裡許,即達古紫金庵所在地西卯塢。按紫金庵,又名紫金寺,周固重巒迭翠,房屋數間,深藏不露;廟始創於唐初,距今已有一千三百余年歷史,其間迭經興廢,唐時舊貌已不復見。

紫金庵之所以遐爾聞名,因庵內保存著的十六羅漢像,與蘇州甪直保聖寺和杭州靈隱寺的羅漢像齊名,雕塑技藝之精湛,堪稱我國雕塑藝術之精華。前二者的羅漢像,皆因年代久遠而散失不全,唯獨東山紫金庵仍為故物,實在難得。在我國歷史文化上,也具有相當的價值。《淨因堂碑記》載:“羅漢像怪偉陸離,塑出名手,余游蘇杭名山諸大剎,見應真象特高以大,未有精神超忽,呼之欲活如金庵者。”明大燈和尚有詩雲:“金庵羅漢形貌雄,慈威嘻笑驚神工。當年制塑出奇巧,支那國中鮮雷同。”

法海寺,相傳為隋朝莫厘將軍捨宅而建。後梁乾化年間(9l1~915年)改稱“祗園”。宋朝祥符五年(l0l2年),寺僧進京斷臂請封,宋真宗賜名法海寺。明代建天王、彌陀兩殿,規模擴大。清乾隆年間毀於大火。現有前後兩進殿屋,為民國年間重建。寺前有鎮山石獅、石凳、碑碣,以及青白兩泉,並有山道河通莫厘峰。現今的法海寺大殿為吳縣文物保護單位。

響水澗,上承莫厘峰和山茅峰之水,由法海塢沿山南下,折而東去,沿途匯人支流之水,故愈往下,水勢愈急。澗長五裡,猶如“一條素練,飄然而去”。每當雨後,山水奔湧直下,層石如齒,如漱王液;飛珠濺沫,蔚然壯觀。澗中多石塊砂礫,水流雖然湍急,但清澈如鏡。澗水自高處來,曲折缭繞,穿村過戶,為東山古鎮增添了無窮的色彩。

軒轅宮,位於東山鎮楊灣村蒉家山麓,原楊灣村有寺廟,軒轅宮為楊灣廟正殿。據傳始建於唐貞觀二年(628年),明清時重修。當初用以祭祀吳國大臣伍子胥,古稱胥王廟。明代起,先後改稱顯靈廟、靈順宮。民國時期,正殿改祀東岳大帝,殿名改為“軒轅宮”。軒轅宮雄踞山垣,面迎太湖,氣勢磅礴,壯麗無比。殿前月台,可供游者憑欄遠眺,大殿四周,桔林似海,陣陣桔香,撲鼻而來。尤其是秋末冬初,萬綠叢中點點紅,更富詩情畫意。

陸巷旅游村,舊稱陸巷古村。它背山面湖,東邊是莫厘峰,西邊是太湖,面積0.74平方公裡,南宋時漸成村落。明清時名人輩出,如明正德初大學士王鏊的故裡即在此村。古村內,寒谷山莊、北箭壺、觀音堂等,明清高堂巨宅鱗次栉比,是吳縣古建築群中數量最多、保存較好、質量最高的一個村莊。

莫厘峰位於東山鎮北面,海拔293.6米,景點面積214.4公頃。因隋朝莫厘將軍隱居且葬此而名,有雨花台、還雲亭、古雪居、望越台、純陽塢、法海寺、古蹬道、清泉流水、摩崖石刻以及莫厘峰眺望等景物景觀。莫厘峰與西山缥缈峰隔湖相峙,各顯風姿。莫厘遠眺,是東山古八景之一。在頂峰遠眺,湖中島嶼,狀若青螺,鄧尉、穹窿、靈巖、清明、堯峰諸山依稀可辨;俯視山下,果林成片,翠竹蔥茏,河流萦回如帶,稻菽成片,桑柳成行,江南水鄉風光集於眼前。每當陽春二月,莫厘峰白雲缭繞。此時登臨頂峰,置身於悠悠飄動的雲中,如履仙境,令人心曠神怡。

靈源小區有靈源寺遺址、王鏊故居、碧螺峰、底定橋、羅漢橋、石林、靈泉等景物景觀。靈源寺在東山後山碧螺峰下,始建於梁朝天監元年(502年),明時鼎盛,清代時規模很大,-度為東山諸寺廟之首。現存僧寮八間是清末民初時的建築。寺院內前有羅漢松一株,與靈源寺同時代,故稱梁朝羅漢松,據今已1300多年。這株羅漢松直徑1。35米,高20余米,成龍紋盤旋之狀,主干上瘦瘤累結。李根源先生曾在《西山訪古記》中寫道:“羅漢松一株,大可數抱,臃腫輪#,蟠崛扶疏,殿庭蔭滿。成為東洞庭山、碧螺峰麓靈源寺奇絕,堪與光福司徒廟的'清奇古怪',四棵古松媲美。”

石橋村是王鏊的故鄉。有王鏊晚年構築的“壑舟園”遺址。石橋村內有宋朝紹定年間(1228~l233年)所建的底定橋。橋名取自《尚書·禹貢》“三江既人,震澤底定”之句。橋系石砌,單跨過澗,設有橋亭,造型美觀。村民稱之為“石橋”,村名也就為“石橋村”了。該橋幾經毀壞,幾次修復,至今古貌盎然。

(編輯:李瑩)

- 上一頁:“花果之鄉”、“世外桃源”

- 下一頁:福寶古鎮意為“佛祖保佑”

熱門文章

熱門圖文