蘇羊村:清朝建築遺存甚多,土牆青瓦古樸典雅

日期:2016/12/14 21:26:47 編輯:中國古代建築這裡,三面環溝一面臨崖,地勢險要易守難攻;這裡,寨寨相連街街相通,布局協調主次分明;這裡,清朝建築遺存甚多,土牆青瓦古樸典雅。這裡,就是2014年榮獲“中國傳統村落”稱號的蘇羊村。

交通自古稱要塞

蘇羊寨(蘇羊村),又名向陽寨,位於宜陽縣張塢鎮的西南高地上。寨東南有座橋,名為南石橋,據村中老人周學智說,這裡是古代洛南人西至長安、東至洛陽的交通要塞。漫步橋上,可見石橋古樸堅固,橋上兩邊分布多個造型美觀的石樁,橋身南側雕有龍頭,北側雕有龍尾。龍頭栩栩如生,至今保存完好,龍尾則風化嚴重,已看不清原本的模樣。

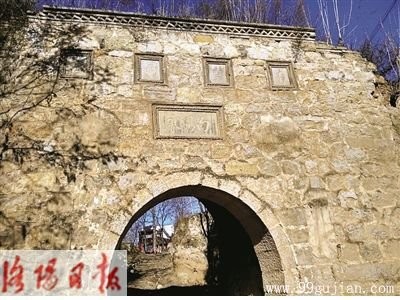

過了南石橋向北走,蘇羊寨的南寨牆便在面前了。南寨牆保留有寨門,由花崗巖石砌築,高約8米,上方刻著“南望華岳”四個大字,下方刻有“向陽寨”三字,字體工整,筆力遒勁。村中老人劉公民說,村北還有北寨門,不過為夯土建築,上面原刻有“北臨洛水”四個字,與南寨門的“南望華岳”相對應,可惜現在北寨門上的刻字已損毀。

蘇羊寨選址獨特,東、南、北三面是深溝,西為懸崖,只有南面一少部分和平地相連,地勢險峻,易守難攻。相傳在春秋戰國時期,蘇羊寨就是軍事重地。現在寨中以石羊街為界的“南營”和“北營”,就是當時軍隊駐扎的營地。傳說孫武、吳起曾在這裡操練過軍隊,戰前編成竹子假馬,布防列陣,演練陣法。後人將他們操練軍隊的各種陣法,演變成民間傳統的舞蹈形式跑竹馬,蘇羊竹馬一直流傳至今。

劉氏宅院是代表

在寨子東北角,我們看到一處保存完好的清代建築。周學智說,這是劉氏宅院,劉氏原為保長,是村裡的富戶,因此宅院建得格外講究。

劉氏宅院前有臨街,中有過廳,後有上房,兩邊是東西廂房。這是蘇羊寨中常見的民宅格局,但與眾不同的是,在這家宅子臨街的外牆房檐下,有專門用青磚隔成的格子。周學智說,這是掛匾的地方,當年劉家這面牆上起碼掛有三塊匾,由此可見劉家當時的輝煌。

從東南面的大門進入院內,在臨街和上房的過廳中間,還有一個土築的影壁牆,上面覆蓋青瓦,中間設有佛龛,供奉土地爺。西廂房中有一口古井,據如今的住戶說,古井有30多米深,井水純淨、甘甜,只是近幾年修了新井,便不再使用了。

在這個宅子中,最值得一看的是上房的一座合縫樓。那時宅子建得高,要用頂棚隔成兩層,下面住人,上面儲物。一般人家的頂棚就是木板,但這戶人家的頂棚很講究:用刨得平整的木板一塊一塊拼接起來,而且在兩塊木板連接的縫隙下面再釘一條小木板,保證整個頂棚嚴絲合縫,不落一點灰塵,因此稱之為合縫樓。

古韻遺風今猶存

蘇羊寨的建築多屬於民宅,精美程度不能與官宅相提並論,但勝在數量多、規模大,且規劃有序。

蘇羊寨分為東、西兩寨,從南寨門進村,但見村內街道縱橫交錯,房屋錯落有致。周學智說,這些民宅多為清代至民國時期的建築,雖然沒有詳細統計過,但粗粗算來也有近百座院子。村中南北道路為主街道,東西道路為小巷,每條小巷的盡頭,都有一座小廟,廟中供奉菩薩等神像。

寨內民宅一般坐北朝南,房捨以四合院為主,多為典型的臨街——過廳——上房結構。這些建築地基為條石,外牆為土坯或青磚,內有木架支撐,頂有小瓦覆蓋,上有五脊六獸,下有勾檐滴水,風格古樸典雅。很多房屋的兩邊山牆為料姜山,分成很多小格子,每個小格子都用料姜石填滿,起著透氣和防雨飄的作用,看起來也很美觀。

漫步村中,隨處可見已經廢棄的石馬槽、石碾盤等。在周學智的引領下,我們在村西北的一家院子裡找到了一個上馬石,石材為花崗巖,呈三級台階狀,每級台階高約25厘米。古代的富戶才養得起馬,據周學智介紹,村中的很多人家以前都有上馬石,可見蘇羊寨昔日的繁華。站在村裡的南北大道上向小巷望去,黃牆青瓦間,上有青天一線,下有蒿草萋萋,遙想當日情景,真是百味雜陳在心間。